この漢字をなんと読みますか?というような場合、読みとは何をさしているかあいまいです。

日本語では漢字の読みは音読みと訓読みがあることになっているので、どちらを答えればよいか迷うはずですが、暗黙のうちにどちらかを前提にしています。

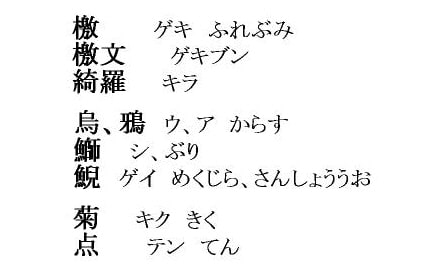

たとえば、「鴉」や「烏」を「ア」トカ「ウ」と読めば本来正解なのに「カラス」としなければ不正解とされてしまいまです。

また鯖という字をなんと読むかというとき、「セイ」とか「ショウ」と答えては不正解にされてしまいます。

「鯖」は「サバ」と答えなければならないのですが、「サバ」というのは漢字の本来の読みでなく、訓つまり日本語訳です。

音読みは本来中国語なので、音読みでは意味が分からないので、和訳した訓読みが要求されるのです。

音声言葉が先にあって、それを視覚的に見える形にしたものであるということであれば、日本語では「さば」を表わす言葉として「セイ」とか「ショウ」という言葉はないので、「鯖」は「サバ」と読むことになります。

「鰤」は音読みでは「シ」ですが、「ブリ」と答えなければ正解とならず、「鯢」は「ゲイ」と音読みしてもダメで、「サンショウウオ」あるいは「メスクジラ」と読まなければ正解となりません。

「鰤」とか「鯢」は難しい字で、日本語はカナがあるのでわざわざこんな字を導入しなくてよいのですが、なんでも漢字で書こうとする風潮ができたのです。

「山」を「ヤマ」と読んだり、「木」を「キ」と読んでいるうちは漢字を解読していたのですが、「鯖」とか「鰤」とかになると日本語の「サバ」や「ブリ」にあたる漢字を探してきているのですから、文字のほうは漢訳という形になってしまっています。

「菊」とか「点」のように日本語になかったものはそのまま借用されていますが、日本語にあるものは何とか漢字表現しようとしていたのです。

漢字が日本語を漢訳したものであれば、読み方がわかればそれは日本語ですから、読み方が分かれば意味も分かるということになります。

そのため漢字をともかく読めることが重視されて「~をなんと読むか」というような問題が出されるのです。

ところが読みが訓でなく、音が一般的である場合は、読みがわかっても意味が分からないというケースが出てきます。

たとえば「檄を飛ばす」という場合の読みは「ゲキをトばす」ですが、ゲキの意味はたいていの人が知りません。

「檄」の和訳は「ふれぶみ」ということですが、「フレブミをトばす」は耳慣れないので、「ゲキをトばす」にどうしてもなります。

「綺羅星のごとく」読みとしては「キラホシのごとく」で和訳して「アヤギヌ、ウスギヌ、ホシのごとく」ではサマにならないのです。

「キラホシのごとく」と読んで「キラ」の意味が分からないので「星がキラメク」ような受け取り方をしたりするのです。