漢字を新字体にしたため語源がわからなくなってしまっているという批判があります。

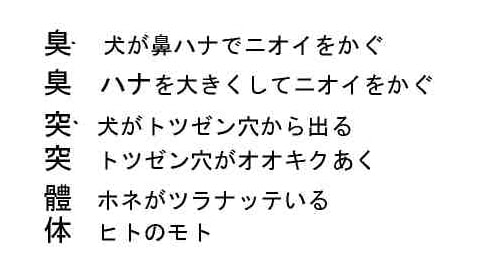

たとえば「臭」という字は、「自」は鼻をあらわしていて、その下の「大」は、もとは「犬」という字で、「犬がよく鼻で臭いをかぐ」ということでできたものなので、これを「大」にしたのでは意味がわからなくなってしまうといいます。

しかし、日本語の「ニオイ」とか「カグ」という言葉には、「鼻」とか「犬」という意味は含まれていないので、日本人にとっては「臭」という漢字に「鼻」や「犬」が含まれていなくても困りません。

「自」が鼻をあらわしているというなら、「自」と「大」で、「鼻を大きくして臭いをかぐ」というふうに説明を作ってもそれなりに、説得力があり記憶もしやすいといえます。

「突然」の「突」も、元の字は、上が「穴」で。下が「犬」であって、「犬が穴から突然とび出す」ということからできたもので、「犬」を「大」に変えてはいけないといいます。

点をひとつ少なくしただけで字形を崩してしまうのは、乱暴といえば乱暴ですが、漢字を知らないヒトが覚える場合は、さして不都合ではありません。

日本語でも英語でも「いきなり」「だしぬけ」という言葉に、「穴」とか「犬」というイメージが連想されると言うわけではありません。

単に字を覚えやすく説明しようというなら、「突然、穴が大きくあいた」という風に覚えてもよいので、「犬」が「大」に変わっても困りません。

また「体」という字は、元の漢字は「體」で、「骨がつらなる」ということからできたというのですが、俗字と言われる「体」という字なら、「ヒトのモトが体である」とでもいえば、この字のほうがわかりやすく覚えやすいので便利です。

日本人が創った「躾」「働」「辻」といったような字は、元の字がないので、本来なら嘘字ということになるのですが、日本では定着していて日本人には違和感がありません。

「体の動き(作法)をよくする」ので「躾」、ハタラキは「人が動く」、道が十字型に交差している「辻」という具合に、「判じ物」的に作られているものが多いので、なにかテキトーな感じがします。

中国の漢字にしても、字源を見るとテキトーなものが多く、時代とともに変化しているものもありますから、なにがなんでも古い字体を正統としてこだわり続ける必要はありません。

旧字体で育った人は、それになじんでいるので、新字体を見ると見苦しく感じられるのでしょうが、新字体になってから覚えた人にとっては、新字体が当たり前で不都合には感じないのです。