「まあ待て。話せばわかる。話せばわかるじゃないか。」と犬養首相は何度も言いましたが、「問答無用。撃て。」と青年将校らは犬養首相を銃撃。

それでも犬養はしばらく息があり、駆けつけた女中に「今の若い者をもう一度呼んで来い、よく話して聞かせる」と強い口調で語ったといいます。

犬養首相が銃撃されながらも「話せばわかる」と言ったのは、青年将校たちと立場が違っても、国のために尽くそうという点については共通の心を持つと考えたからでしょう。

共通点があるから、話をすれば相手に自分の意志が伝わり、了解されると思ったので撃たれてからも「よく話して聞かせる」と言ったのだと思います。

世の中には、「話せばわかる人」、「話してもわからぬ人」、「話さねばわからぬ人」がいるだけでなく「話を聞こうとしない人」がいます。

こういう人は話せばわかるかもしれないけれども、話を聞くことを拒否するので結果としては「話してもわからぬ人」と同じことになります。

犬養首相の時代には「話せばわかる」があたりまえではなくなり、「話してもわからぬ」場合が増えはじめたのです。

養老孟司「バカの壁」と言う本には「「話せばわかる」は大嘘」」とありますが、こういう表現は何となく奇異な感じがします。

ふつう「話せばわかる」というのは話者の判断であって、間違いだということはあっても、嘘だということでは必ずしもありません。

「話せばわかる」というのが常に正しいということではなく、「話してもわからない」人がいることはたいていの人が知っています。

ですから「話せばわかる」は大嘘だと言われても、何でことさらにそんなことをいうのか不思議に感じます。

そこで本に書かれている内容を見ると、著者が「話してもわからない」と痛感した例として、某大学の薬学部の男女の学生にある夫婦の妊娠から出産までを詳細に迫ったドキュメンタリー番組を見せたときの、男子学生の反応を上げています。

女子学生たちはは「大変勉強になった」としているのに、男子学生たちはみな「こんなことは既に保険の授業で知っているようなことばかりだ」と答えたのだそうです。

男子学生は「出産」についての実感を持ちたくないので、ビデオを見ても積極的に発見をしようとしない、つまり自分が知りたくないことについては自主的に情報を遮断してしまっていて、ここに壁が存在するというのです。

著者はここで「これも一種の「バカの壁」です」と突然「バカ」と言う言葉を出しています。

「これも」というのでその前に例があるかと思って読み返しても、これが初めての例なので、「バカの壁」というのは普段からの著者の口癖なのでしょう。

それはともかく「わかろうとしない」から「バカ」と決め付けるのはどういうことかわかりません。

また、このことから「話せばわかるは大嘘」と結論する理由はわかりません。

著者は犬養首相のように「話せばわかる」と対話を求めたわけではないようなので、男子学生がビデオから素直に学ぼうとしないことで、「話してもわからない」と判断したようです。

この例を見る限りでは「話せばわかる」は、別に大嘘ということにはなりません。

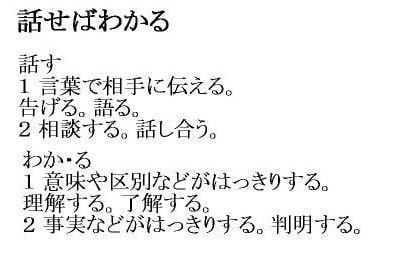

「話せばわかる」ということばの「話す」は一般的には、相手に話しかけるとか話し合うということで、ビデオを見せることではありません。

また「わかる」は「了解する」と言う意味で、ビデオから学ぶと言うようなことではありません。

「わかろうとしない」ということを知識欲がないという意味に短絡させたために「バカの壁」と言う表現が生まれたように感じます。