子供は10+1=の答えを書かせると11としないで、101と答える場合があるそうです。

大人からすればドウシテこんな間違いをするのか不思議かもしれません。

10+1=101としてしまうのは、10と1を文字として加えているからなのですが、101は「ひゃくいち」でなく「じゅういち」だと思っているのかもしれません。

漢数字で10+1を書くと十+一=となり、答えは十一で先の答えの出し方はまんざら不合理とは言い切れないでしょう。

ローマ数字で書いても10+1=はⅩ+Ⅰ=となり、答えはⅩⅠで漢数字と同じやり方となります(ただし十一+一は十一一でなく十二で、ⅩⅠ+ⅠはⅩⅠⅠです)。

10+1=101とした子供は数字を表意文字と考えていて、10は「じゅう」つまり「十」と同じと考えています。

1と0という記号を組み合わせて10で十を表わし、1と0と0を組み合わせれば「百」を表わすというふうに、記号を組み立てて意味を表わすというところまで理解ができていないのです。

漢数字やローマ数字は表意文字となっているので、100+1は「百一」、「CⅠ」となり、アラビア数字では1001とならず101です。

一やⅠはあくまでも「いち」の意味でしかありませんが、1は「じゅう」をあらわす要素となったり「百」をあらわす要素となったりしますからより抽象的です。

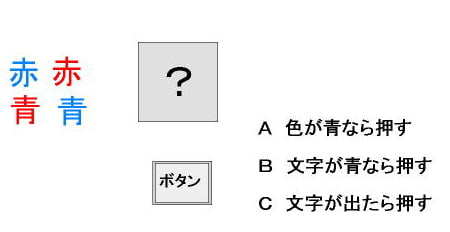

右の図は京大の霊長類研究所で使用したチンパンジー用の図形言語ですが、チンパンジー用の図形言語というのはみな表意文字です。

一つの図形が一つの意味を表わしていて、チンパンジーは図形と言葉の意味を関連付けて覚えますが、図形の要素を組み立てて意味を理解するというようなことはありません。

たとえばaは「手袋」を意味することになっていますが、なぜこれが手袋なのかとか言う理由を考えるということはなく、ともかくこれは「手袋」を現しているとして覚えるのです。

図形の要素とその組み立て方の規則によって意味を理解するということはないのです。

表音文字というのは「かな」でもアルファベットでも音声言葉を要素に分解して、要素の組み立てでいろんな言葉を表現しています。

「いぬ」は文字では「い」+「ぬ」ですが、意味は「い」+「ぬ」でなく「いぬ」です。

ⅩⅠ+Ⅰは「ⅩⅡ」ですが「じゅういち」+「いち」は「じゅういちいち」ではなく「じゅうに」なのです。

表音文字は記号を音声と結び付けていますが、文字を基本的な要素の組み合わせで表現するには必ず音声と結び付けなければならないというわけではありません。

コンピータの機械語というのは0と1だけの組み合わせでできていますが、この組み合わせでできた言葉は音声と結びつけられてはいませんが、特定の意味を持っています。

記号の組み合わせが特定の意味に対応させられているという点では、カナやアルファベットと同じですが、要素数が少ないからといってもチンパンジーに理解させることはできないのです。