ことわざが人を納得させるのは、経験や観察から得られた真理とか知恵のようなものがあると思われるからです。

ところが「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがあるかと思えば「船頭多くして船山に登る」などとちょっと矛盾するものもあります。

「好きこそものの上手なれ」というかと思えば「下手の横好き」というものもあります。

このような例から見るとことわざに含まれる真理というものは、大体において一面的なもので、状況に応じて適用されるような相対的なものであるといえます。

ことわざは「あっ、そうかあ!」「分かった!」というような感覚をもたらすので、いわゆる「アハー体験」と似ている面があります。

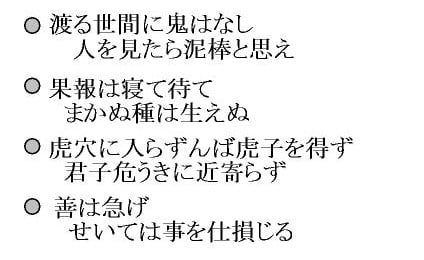

ことわざを文字通りに取れば短絡思考そのもので、「渡る世間に鬼はない」という場合でも、鬼のように薄情な人間ばかりと思っていたら、たまたま情け深い人に出会ったというような体験をすれば「そうか!」と思います。

人の性は善だと思っていたらだまされてしまったという経験を持つと「人を見ては泥棒と思え」ということわざが見に迫るものとなるのでしょう。

どちらも間違っているわけではありませんが、一面的であるという点では短絡的です。

「虎穴に入らずんば虎児を得ず」とばかり思い切ってやってみたら、失敗してしまってひどい目にあえば「君子危うきに近寄らず」といわれたりして納得してしまうということになったりします。

いってみれば結果論で、結果に応じてもっともらしい理屈付けが用意されているといえないこともありません。

ことわざが世間知として、人を説得したり屈服させたりするはたらきを持つ場合があるのは、表現力が豊かだからでもありますが、論理の一面的で断言的だからです。

最近では「渡る世間は鬼ばかり」とか「二兎を追わねば一兎をも得ず」というふうに元のことわざを単純に伐り返したようなものがありますが、これらも意外と説得力を持っています。

状況や立場が変われば「渡る世間に鬼はないとは限らない」というような論理的に正しいものより、一面的で断言的な「渡る世間は鬼ばかり」という言い方のほうが説得力を持つのです。

切り返しのことわざが意外と説得力があるということは、一面的で短絡的で

断言的な表現が強い説得力を持つということで、説得力が強い説には一面的で短絡的なものが多いという例の一つです。