漢字語は文字の意味を知っていれば、はじめて見る単語でも意味が分かるので、透明性があるといわれています。

たとえば、開店は店を開く、親交は親しく交わる、学校は学問をまなぶところ、密議はひそかに相談する、というふうに説明されると納得します。

しかしこれらの例を見ても、二つの文字の関係が同じではないことから、語の意味が分かるためには文字の意味だけでなく、文字の使い方を知る必要があることが分ります。

たとえばBの例で、地震、雷鳴、国立、日暮、手薄などは「~が~する、である」という形の単語ですが、老人、白旗、激動、冷水、知人などは「~である~」という形で前の字が後の字を修飾しています。

往復、大小、風雨、縦横、配分は「~と~」、失望、乗船、上陸、改装、統一は「~を(に)~する」という形、不正、自然、未来、過去、確実などは「~である」という形になっています。

これは漢字が名詞のはたらきをしたり、動詞、形容詞、形容動詞、副詞のはたらきをしたりするためで、文字の組み合わせごとに判断しなければならないので厄介です。

たとえば「激動」は「激しい動き」ですが、「激しく動く」という意味の場合もあり、「改装」は「装いを改める」「改めて装う」、「乗船」は「船に乗る」、「乗っている船」と二通りに解釈できるので、必ずしも意味が一通りに決まるわけではありません。

そればかりか、多く単語は文字を逆順に並べたものも有意味の単語となっていて、関連、連関、下落、落下、作製、製作のように意味が似通ったものもありますが、順序が逆になると使われ方が違うものもあります。

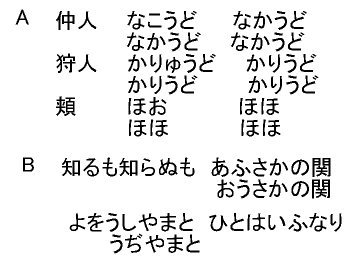

先祖と祖先は似たような意味ですが、先祖は我が家の先祖など狭い範囲で使い、祖先は人類の祖先とか、民族の祖先とか広く客観的に使います。

習慣も個人の習慣とか、会社の習慣とか狭い範囲のものですが、慣習となると社会的慣習のように広い範囲の場合に使われます。

文字の配列を逆転しても似通った意味に常になるかというと、そのような例のほうが少なく、実際はまったく違った意味になるほうが多く見られます。

たとえば、文法は逆にすると法文、観客の逆は客観、質素の逆は素質で二つの意味は同じ漢字を使っているのにまったく違った意味です。

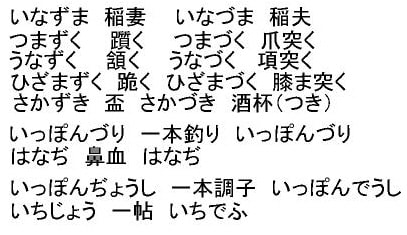

日本と本日、分身と身分、夫人と人夫、知人と人知、国中と中国、実現と現実、背中と中背、実情と情実、規定と定規などキリがありません。

文字の組み合わせと順序によって意味がかわるのですから、一つ一つの文字の意味を知るだけでなく使い方も知らなくては単語の意味は分からないのです。

さらにDの例のように同じ内容を別の文字で表現されることもあるので、どのように違うか迷ってしまうということもあります。

また一つの文字が多様な意味を持っていると、単語の意味を知らなければ、どの意味が該当するのか文字だけでは判断できない場合すらあります。

たとえば「先」という文字は先頭、先日、先見、先々、先決、先方、棒先、手先、口先、先棒、先手、先生、先導など多くの使い方があります。

先日は過去のことなのに、先見や先々は未来のことであり、先方は相手で手先は自分の側の人間と逆の関係にあります。

棒先は棒の先端ですが、先棒は人間です。

漢字の意味が分かれば単語の意味が分かる場合があるにしても、文字の使い方を知らなければ意味が分からなかったり、誤解をしたりする可能性が高いのです。