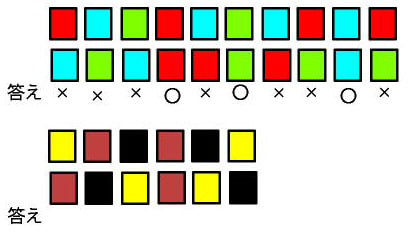

A図と同じものを先に見せておいた後、先に見た図はA,Bのどちらに似ているかと聞かれると、人間の場合はBのほうだと答える場合が多いそうですが、これはBのほうが外側の点をつなげたとききちんとした三角形となっているためだと考えられます。

ところが注意して見るとAのほうは、外側の点をつなげたとき線が曲がって、ゆがんだ三角形となっています。

なんとなくA図を見たとき六個の点は二等辺三角形のように見えるので、二等辺三角形を見たと思ってしまいます。

六個の点の配置をそのままに記憶するのでなく、二等辺三角形を見たと記憶していると、AとBを見せられたとき、先に見た図に近いのはBのほうだと思ってしまうのです。

これに対し、ハトのほうはどちらかというとA図のほうを選ぶそうですから、ハトは人間よりも見たものをありのままに記憶しているといえます。

人間は二等辺三角形という概念を知識として持っているので、それに近いものを見れば、二等辺三角形を見たと思い、そのように記憶をするのです。

似たようなものを同じと見てしまうわけですが、同じとみなす根底に、二等辺三角形という原型がイメージとしてあって、少し変形したものとみなすのです。

ハトは二等辺三角形というような概念知識は持っていないので、見たままを記憶することになります。

ということになると、先入観でものを見る人間は左脳型、ありのままに見るハトは右脳型ということになるのでしょうか。

右脳が左脳より数十万倍も情報処理能力があるという、右脳優越論に従えば、ハトは人間よりズット情報処理能力があるということになります。

人間は二等辺三角形という概念を持つことで、それに近いものを同じようなものとしてアナログ的に見ることができます。

ただしこの場合は、点が示されているだけで、二等辺三角形は目に見えるわけではなく、人間が点の配置からイメージしているものです。

下の絵は一番左が原画で、右の三つは段階的にモザイクをかけたものです。

細部にこだわれば右の画はどれも原画とは違うのですが、アナログ的に見ると二番目の画は原画と同じだと判定できます。

4番目は原画と同じとは見なしにくいですが、二番目と三番目、三番目と四番目というふうに比較していくと、4番目も同じように見えてきます。

ハトはそれではモザイクをかけたりすると全く違う画と見てしまうのかというと、そうではなくモザイクのかけかたが小さければ同じと見ることができ、モザイクのかけかたが大きくなるにつれ、同じと見難くなるそうです。

人間でなくてもアナログ的な見方をするのですが、三角形のように目に見えない場合ではなく、色とか形とか目に見える場合だけのようです。