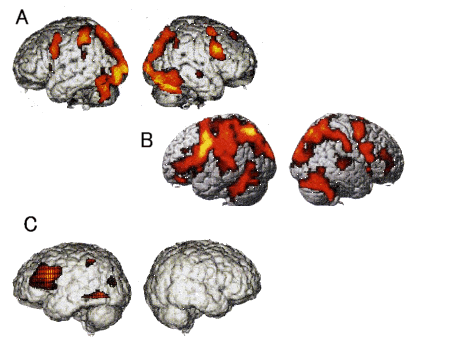

図は、川島隆太「脳を育て、夢をかなえる」からのもので、大学生を使って、計算をしているときの脳の血流状態を画像化したものです。

赤くなっているところは、脳の血流量が多く脳が活性化している事を示していると考えられています。

Aは5+7とか6+3のように一桁の足し算をゆっくり暗算で解いているときの脳の状態で、Bは速く計算しているときの状態です。

Cは54÷(0.51-0.19)というような、やや複雑な計算を暗算で解いているときの状態です。

この結果から見ると複雑な計算をしているときは左の脳の一部分だけが強く活性化するだけで、簡単な計算をしているときと比べ脳はあまり使われていないように見えます。

常識的に考えるなら、簡単な計算をするより複雑な計算をするほうがアタマを使うし、計算あるいは数学の能力が向上すると考えられはずです。

ところが、脳の血流量という点で見ると、簡単な計算をするときのほうが脳の多くの場所で血流量が増え、脳が活性化しているようにみえます。

そこで、複雑な計算をするより簡単な計算をするほうが、脳がより鍛えられるから、脳を鍛えようとするなら簡単な計算のほうが効果的だといった考えが生まれるようです。

極端な人は簡単な計算をしていれば、学力が向上するように主張したりします。

もちろん簡単な計算ばかりしていては、いつまでたっても数学の能力が向上するわけはありません。

子供が簡単な計算が出来るようになったら、さらに複雑な計算が出来るように教育しなければ、学力が向上しないので、いつまでも一桁の計算ばかりさせていれば、個人的にもまた日本全体としても不幸な結果を招くだけです。

それでも、簡単な計算をしているときのほうが、脳の血流量が多いのだから、やはり簡単な計算のほうが脳を活性化させるのではないかと思うかもしれません。

しかし脳の血流量が増すことが、すなわち良いことで、脳が鍛えられて能力が向上すると単純に考えるのはどうかと思います。

第一に、複雑な計算のなかには、単純な計算が含まれているので、複雑な計算をしたら脳が活性化しないというのは不審です。

複雑な計算をするときは、計算の過程を考えてこれに注意を集中し、途中の結果を一時的に記憶しなければならないというふうに、簡単な計算に比べれば多くの種類の脳の働きが必要です。

より集中力が必要で、そのため計算に必要でない部分の脳の働きを抑制しなければならないので、その結果狭い範囲しか活性化していないと考えられます。

第二に、AとBを比べればわかるように、簡単な計算でも速くやったほうがずっと多くの場所で血流量が増え、脳が活性化しているように見えることから、速くやることが良いことだとしてしまうことです。

もちろん一桁の足し算ぐらいは、考えなくても出来るくらいは速くなったほうが、より高度な計算をする上で有利ですが、それはそこまでのことでです。

たとえば、からだの動きにしても、何でもヨイから速く動かせば、体の血流量が増し活性化したことになりますが、合理的な動かし方をしなければ運動能力は向上しません。

準備運動にしてもやみくもに速く手足を動かしたのでは、かえって害になることもありますし、ゆっくり動かした方が良い運動もあります。

血流量が増えることが活性化であるとするのはよいとしても、それが直ちに価値のあることだと考えてしまうのは即断です。

簡単な計算をすると脳の血流量が増すというのは、画期的な発見だったのでしょうが、その原因はまだよくわからないので、脳が鍛えられるといったところで、どんな風に鍛えられるのかはハッキリしません。

脳を鍛える万能薬であるかのように過剰な期待を持っても、結果が得られないので、近いうちに計算熱も冷めるかもしれません。