「江」や「河」のような漢字はサンズイが意味の分類を表わし、「工」「可」という部分が「コウ」「カ」というふうに音を表わしているとされています。

こういう種類の漢字を形声文字といい、漢字の80%は形声文字だと言われています。

形声文字の音を表わす部分(音符あるいは声符)を覚えていれば、知らない漢字であっても音読することが出来るので、漢字は覚えやすく便利だというふうな主張もあります。

ところが「意」とか「以」は、どちらも「イ」と読みますが、「億」「似」という字になると「オク」とか「ジ」と読むので、なまじ形声文字の知識を応用しようとすると間違えることになります。

「工」「可」にしても「空」「阿」は「クウ」「ア」と読むのが普通ですから、うまくいかない例があるのです。

「空」や「阿」も元来は「コウ」「カ」と発音していたのかもしれませんが、時代が変わって「クウ」「ア」と発音するようになったのかもしれません。

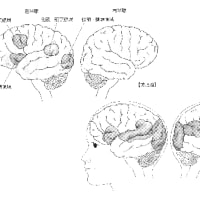

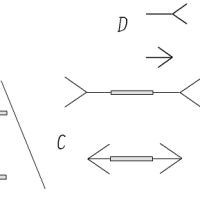

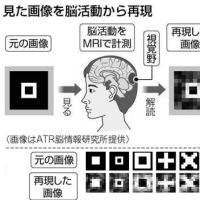

少し極端な例では、図にある「各」のような場合があります。

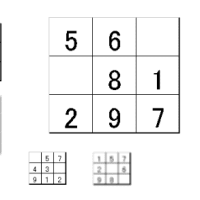

「各」自体は、漢和辞典を引いても「カク」という読みしかないのですが、「各」を音符とした文字の読み方は、「カク」だけでなく「キャク、コウ、ガク、キュウ、ラク、リャク、ロ」など幾種類もの読み方があります。

もともとは同じ読みだったのかもしれませんが、読み方がいくつにも分かれてしまっていますから、「各」を「カク」と読むというふうに思っているだけでは、読み違いとなる場合が多いのが分ります。

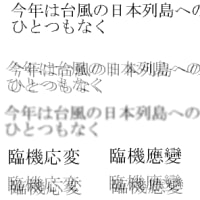

これらのうち「格」や「客」のように、おなじ文字が「カク、キャク」のように読み方が複数あるものは、いわゆる漢音、呉音の違いで、中国では時代の変化につれて音声が変化したのに、日本では古い読みが消えず、変化後の読みと同居しているようです。

日本と中国で発音が同時に変化すれば、日本でも一つの読みに統一されたのでしょうが、日本で中国と同じ発音変化がなかったので二つ以上の読みが生きているのです。

これにたいして「洛、落、絡、酪、烙」などは「ラク」という読みしかありませんから、「格、客」などとは違ったグループの文字です。

「路、露、賂」なども「ロ」という読みで他のグループと離れています。

どれも「各」という音符なのでもとは同じ発音の文字だったのかもしれませんが、何らかの意味で別の単語グループだったので、音声の変化が別々だったように見えます。

読み方のグループが同じであれば、「各」の部分の意味に共通性があるかというと、洛と落、絡のように意味の共通性のないものがありますから、発音が同じだから意味も近いとは必ずしもいえません。

格と客、喀などについて、「各」は「つかえてとまる」という意味を共有しているという説明が漢和辞典にはありますが、日本人にはイメージ的に分りやすいものではありません。

漢字の訓読みは日本語なので、読みを知れば意味が分かるという場合が多いのですが、音読みの場合は、読みを知ったからといって意味が分かるわけではありません。

「各」の例で見られるように、一つの音符に対して読みがいくとおりもあると、どの文字にどの読み方が当てはまるのかは、文字を見ただけでは分りません。

一つの音符の読み方を覚えるときに、いくとおりもの読みがあったのでは、覚えやすいとはいえません。

漢字の場合は文字が単語でもあるので、発音も意味も変化するため、文字と発音や意味とのズレがでてくるのです。

漢字の読みとか意味に、きちんとした規則性があると思い込みすぎると期待を裏切られることになります。