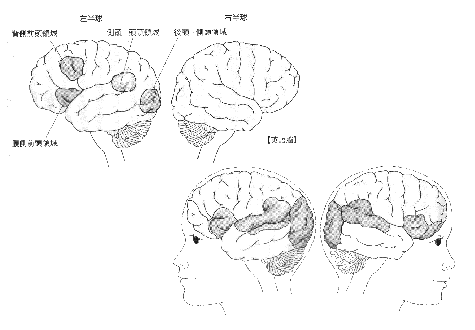

図はメアリアン.ウルフ「プルーストとイカ」から。

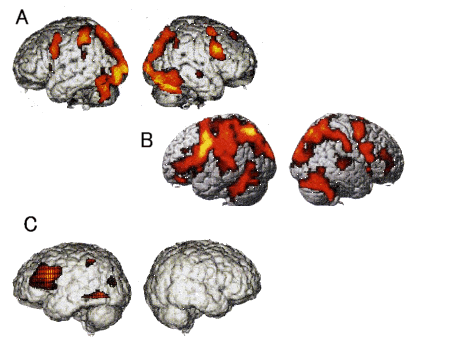

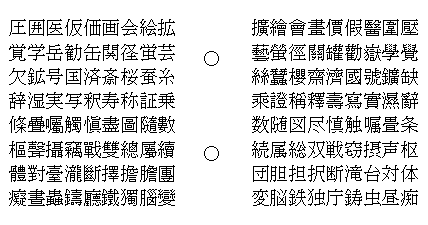

上は大人の英語の読み手が文字を読んでいるときの脳が活動している場所を示したもので、左側の脳の一部が主に使われていることがわかります。

右下の図は子供など、文字の読みについては初心者の場合の脳の活動領域を示したものです。

これらのずを見ると、文字を読む能力が発達している場合に比べ、能力が未発達の場合のほうが広い範囲にわたって脳を使っていることがわかります。

子供が文字を読むときは大人よりも脳の活動は左右両半球のハタラキが広い範囲で、はるかに活発な働きをしています。

このことについての説明は、どんな技能もそれを身につけるときは、脳のいろんな部分を使い多大のエネルギーも必要ですが、上達につれて無駄なハタラキをしなくなり効率が向上するからだとしています。

これはもっともな話で、体の運動の場合でも技術が身につかないうちは無駄な筋肉を使ったりするため、効率が悪くエネルギーを余分に使うので疲れます。

多くの筋肉を使ってくたびれるからといって、より身体が活性化しているというふうには思わないでしょう。

筋肉を効率的に動かせるようになれば、あまりエネルギーを使わずに効果的な運動が出来るのですから、筋肉をやたらに動かしているほうが活性化していると評価することはありません。

脳の場合も使い方が効果的かどうかを無視して、単に広い範囲で血流量が多い、つまり活性化しているといって喜ぶというのはどうかしているのです。

日本では、文字を音読しているときに、広い範囲にわたって脳が活性化しているということから、脳を鍛えるには音読が良いという風に信じられるようになったのですが、これはもう一度考え直す必要があります。

まず、脳を鍛えるというのですが、目的は何なのか、またどのような状態が鍛えられた状態なのかあいまいです。

身体の場合にたとえれば、特定のスポーツの能力を身に着けるのであれば、それぞれに応じて鍛え方が違うはずです。

相撲とマラソンでは訓練方法は明らかに違いますし、結果としての身体の形も違います。

ばくぜんと身体を鍛えるというと、ボディビルのようなものをイメージする人もいるかもしれませんが、ボディービルダーが身体の望ましい鍛えられ方だというわけではありません。

そのボディービルにしても、筋肉の鍛え方はシステマティックで、単に多くの筋肉を同時に動かせばよいというものではありません。

音読をしているときは脳の多くの部分の血流量が増し、それも速く音読するときに著しく脳が活性化するということで、音読で脳を鍛えようとするらしいのですが、この活動は長くは続けられません。

10分もやれば相当に疲れてしまいますから、本などを読むという目的には適いません。

速く音読したところで10ページともたないだけでなく、意味の理解もおぼつかないので、読書としては不適格です。

身体を動かす場合でもやたらに速くいろんな場所を動かせば、全身に血が回るということにはなりますが、すぐに疲れてしまいますし、運動能力は向上しません。

ともかく脳の血流量が広い範囲にわたって増えたのだから、脳が鍛えられているに違いないというのは粗雑な考えです。

脳の血流量を増やすために音読するというのは、脳をほとんど使わなくなった人には意味があるかもしれませんが、普通の人間には意味がありません。