表音文字といっても、発音記号ではないので、単語の綴りの文字と発音が厳密に対応しているわけではありません。

単に音と文字を対応させるということであれば、アルファベットでなくてもモールス信号でも、コンピューターのコードのように、0と1で表現してもよいのです。

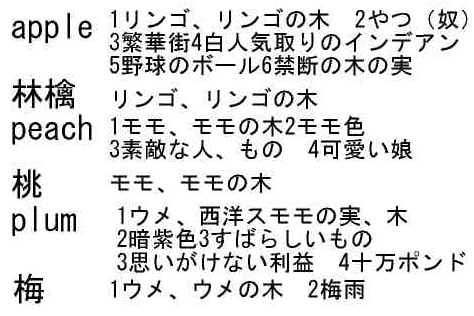

英語のはドイツ語などと比べて、文字綴りと発音が一致しないものが多く、読み方を覚えるのが難しいのに、読みやすくしようという流れにはなっていないようです。

たとえばclimb(クライム),Wednesday(ウェンズデイ)などのb、dは黙字で発音されません。

よく例に挙げられるknightは、もとはkが発音されていたのが、発音が変化しnightと同じ発音になったけれども、見て区別できるように、綴りはそのまま維持されたと説明されます。

もちろん音声では同じですから、区別できないのですが、実用的に困るということはないようです。

それなのに、文字表示されるときは区別しなければならないという説明は何かヘンです。

区別したいならknightをniteとでもすればハッキリ区別できたのに、そうしなかったのは文字を読みなれている人には抵抗があったからでしょう。

lightなどはドイツ語では「明るい」という意味ではlicht,軽いという意味ではleichと言葉が分かれたのですが、英語の場合はlihtenという形から発音も綴りも変化したのに、同音同綴りのままです。

あとから、ビールなどの商品用にliteが軽いという意味で作られましたが、全面的にこちらに変わるということはなく、見慣れたlightのままです。

綴りが音声を表現することを目標としているなら、わざわざ読みにくい綴りを維持することはないのにそうしないのは、目で単語として見ているからです。

文字を読みなれてくれば、いちいち音声に直さないで、単語を瞬間的に識別するようになりますから、綴りは必ずしも発音に忠実である必要はなくなるのです。

よく漢字は見れば読まなくても意味がすぐにわかるなどといわれますが、英語でも文字を読みなれている人は、読まなくても意味がすぐにわかります。

速読法というのはアメリカで生まれたもので、たいてい基本のところで、単語は音読せずに見て意味がわかるように訓練することになっています。

音読のクセをやめ目で見るだけで理解する訓練をするのですから、読まなくても意味がわかるというのは、なにも漢字に限ったことではないのです。

英語のつづりも、表音的であると同時に表語文字としての役割を持っているのです。

見てすぐ意味がわかるというためには、同じものを何度も見慣れることが必要ですから、たとえ表音的には不合理な綴りでも、見慣れたほうがわかりやすいということになり、変化に対してはどうしても保守的になるのです。

なかにはdoubt(ダウト),receipt(レシート)のように、もとは発音に近い綴りであったのに、語源のラテン語とかギリシャ語の綴りを意識して、黙字を加えてしまい発音はそのままというものもあります。

island(アイランド)などももとはilandであったのにislandとを加えて発音はそのままです。

indict(インダイト;告訴する)は、もとはindite(詩文を書く)が起訴をする意味を持つようになってラテン語のindictareの綴りに近づけた(英単語を知るための辞典)ものだそうです。

このような不自然な変化は、文字を扱う学者など少数の人が、語源を意識して読みにくい綴りにしてそれが文字綴りとして定着したのでしょう。

これらの場合は表音よりも標語的機能が優先されてしまっているのです。