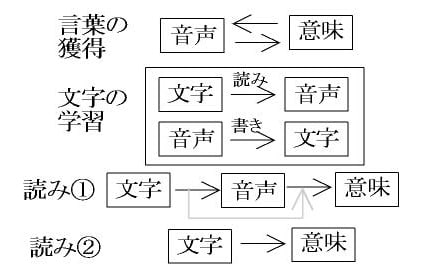

生まれて最初に覚えるのは音声言葉です。

音声言葉を覚える前に文字を覚えることはありませんし、文字を先に教えるということもありません。

文字を覚える場合は、文字の読み方をまず覚えますが、読み方というのは音声に変換することですから、音声言葉があるていど身についていることが前提になっています。

そこで既に音声言葉として知っている言葉であれば、文字で表わされた言葉は読み方を知れば意味も分かるということになります。

文字の読み方は一度で覚えられればよいのですが、普通は繰り返しリハーサルをして覚えますから、文字を見ると音読する習慣がが身につきます。

文字を見て意味が分かっても、読み方を忘れているということもありうるのですが、たいていは読み方を思い出すことによって、文字の意味も思い出されます。

アルファベットのように文字が音声を表わすものであると考えられていると、文字を読むというのは音声化することで、そのことによって意味が分かるということになります(図の読み①)。

日本語で使う漢字のように表語文字と呼ばれるものでも、学習の過程で音読の習慣がついていれば、やはり文字を音声に変換して意味を理解しています(実際に声に出さなくてもココロの中で音声に変換しています)。

ところが文字を読むとき、いつも音声に変換していたのでは時間がかかるので、能率の面からいえば音声に変換しないで直接意味が理解できればそのほうが良いと考えるのが人情です。

実際、よく見慣れた単語(たとえば自分の名前)の場合は、音声に変換しなくても直接意味が分かる場合があります。

意味を熟知して見慣れている単語は音声に変換しなくても、意味がすぐに思い出されるので、音声変換する必要がないのです。

文字を覚えるとき、読み方を覚えると同時に意味を確実に覚えていれば文字を見たとき音声に変換しなくても意味が分る可能性があります。

小中学校で読み書きのテストをするときに、読み書きを独立させず、意味を必ず答えさせていれば国語力も上がるはずです。

読み方だけのテストをすれば、意味が分からなくても読めれば満足する習慣を作るので、音声変換すれば意味が分かったような錯覚するようにもなります。

漢字の場合は言葉の意味が分らなくても、読み方の規則を知っていれば読み方が推測できるものがあります。

また単語を構成する文字や文字を構成する部分から、単語の意味が推測できる場合もあります。

推測がいつも正しければよいのですが、間違っている場合もかなりあるものです。

大人になっていればたいていの場合、長年にわたって意味が良く分らないままに文字を読んできていて、誤解やあいまい理解がたまっているので、できるだけ辞書を引くようにすべきです。