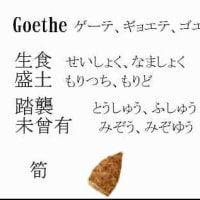

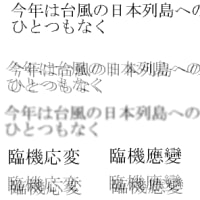

現代仮名遣いは基本的には発音を反映しようとしているというのですが、助詞の「は、を、へ」は「わ、お、え」と発音しているのに「は、を、へ」と表記しています。

一貫性がないと旧仮名遣い論者からは批判されていますが、「わ、お、え」と表記しなかった根拠ははっきりしません。

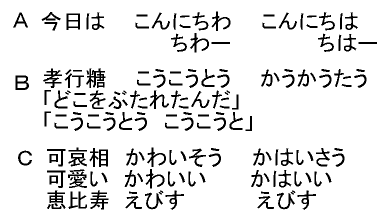

「こんにちは」をこんにちわ」と書かないのは、「今日は」の「は」が助詞だからというのですが、たとえば会話では短縮して「ちわー」というとき、この場合も表記はやはり「ちはー」とするのでしょうか。

「ちはー」はやはりおかしいのですが、発音を反映しない表記にすると、崩れの多い会話表現はおかしくなってしまうからです。

旧仮名遣いの場合は現代の発音を反映していないので、会話表現では言葉のもとの意味を示せなくなるときがしばしばあります。

たとえば「おはよう、おはよ」とか「さよなら、さようなら」というような表現は「おはやう、おはよ」、「さよなら、さやうなら」となってしまって不自然です。

「はよ」や「さよ」は元の「はやう」「さやう」と同じに見えないからです。

「おまえ」は「おまへ」、「おめえ」は「おめへ」とするのですが、「てまえ」を「てまへ」と表記しても「てめえ」は「てめへ」でなく「てめえ」となっています。

さらに「おまい」とか「てめい」といった表現になると「おまひ」、「てまひ」とはしにくいのではないでしょうか。

「おまいてえものは」という言葉を「おまひてへものは」とやると江戸弁も何か抜けた感じになってしまいます。

落語の落ちなどは音声が頼りなので、発音を反映しない旧仮名遣いでは、何となく決まりにくくなります。

「孝行糖」という落語の場合は「孝行糖」と「此処と」を「こうこう」と表記しているのですが、旧仮名遣いでは「孝行糖」は「かうかうたう」で、「此処と」は「ここと」あるいは「こうこうとう」で結びつきません。

「甲府いー」という落語では、身延山に出かける豆腐や夫婦が行き先を聞かれて、「こうふいー おまいりがんほどき」と答えるのですが、身延山のある甲府は旧仮名遣いでは「かふふ」、豆腐は「とうふ」ですから洒落になりません。

旧仮名遣いの時代でも仮名の使い分けがきちんと行われていたかというと、必ずしもそんなことはなく、明治時代の文豪と呼ばれる人たちでも、仮名遣いの間違いはしばしば見られるそうです。

明治やそれ以前の人々がきちんと旧仮名遣いをしていたわけでもなさそうなのは、当て字を見ても分ります。

「居る」は旧仮名遣いでは「ゐる」なのですが「すまい」は「住居」と当て字をしています(辞書によっては「住居」を当て字としないで認めていますが、読みは「すまゐ」でなく「すまい」としています)。

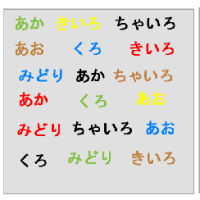

「かはいさう」「かはいい」という言葉に「可哀相」とか「可愛い」をあてがっていますが、「哀」や「愛」は「あい」であって「はい」ではありません。

「恵比寿」は旧仮名遣いでも「えびす」であって「ゑびす」ではありません。

「知恵」は「ちゑ」と表記しているのですから首尾一貫しているわけではないのです。

「ちはー」はをかしいでせうか。をかしくないです。なぜ「おかしい」と思はれたのでせうか。寧ろ「ちわー」の方がをかしいでせう。「こんにちわ」がをかしいのと同じです。

「おはやう、おはよ」「さよなら、さやうなら」ですが、何も統一する必要が無いでせう。どちらも自然で、何もをかしなところは無いと思ひます。

また、「おまへ」以下の崩れた言ひ方について、「嚴密」な檢討をなさつてをられますが、その邊、好い加減にやつても問題はないのでないでせうか。何でそんなに神經質に御考へになるのでせうか。大體、崩れた言ひ方に正確さを求める方が不自然です。「てめへ」は普通に使ひますね。

落語については――そもそも落語は聞くものであり、讀むものではないと想ひます。

小説家が誤つた書き方をしてゐたとか、そんな事は論ずべき事ではないと思ひます。「現代仮名遣」が「一般的」である筈の現在において、「現代仮名遣」を嚴密に正確に使へてゐる人は、どれだけゐるでせうか。なのに多くの人が「現代仮名遣」は「定着してゐる」と評價してゐるのです。ならば、歴史的かなづかひだつて定着してゐたと言つて良いでせう。

それに、昔の人は、「誤」を書いた積りはなく、「語には正しい書き方がある」と信じてゐたのであり、「發音通り」等とは(變な人でない限り)考へませんでした。「語の正しい書き方」が「ある」と云ふイデア論的な考へ方は重要なものだと思ひます。現在のやうな「發音通り」と云ふ發想は、「正しい」と云ふ事を全く考へないもので、好ましくないと思ひます。(と言ふより、「正しい」と云ふものを信じないでアドホックなやり方を好むのに、なぜか一つの考へ方に凝り固まつて、自分がやつてゐるのとは異る方式を提示されると根據なく排撃し始める傾向が現代の日本人には定着してゐます。これは困つた事です)

「可愛い」等を根據に「かはいい」は「おかしい」と評價されてゐますが、「可愛い」と云ふ漢字の表記は宛て字です。宛て字を根據に本來の書き方を否定しても、説得力があるとは思はれません。なぜそんなに宛て字を擁護しなければならないのでせうか。「恵比寿」も同じく宛て字で、「えびす」は「えみし」から變つたものです。首尾一貫してゐないのは宛て字の方が無原則だからで、歴史的かなづかひは首尾一貫してゐます。

長文多謝。

それを文字にする必要性はどこにあるのですか。

あなたの前提そのものが馬鹿げていますよ。

あなたは文字で書かれた落語を見て喜んでいるらしいですが落語って聞くものですよ。

それと、甲府とか孝行糖なんかは字音仮名遣ですよ。

それを引き合いに出して旧かなを否定するなんて本当に無知ですね。もう少し勉強なさってから発言しましょう。