こんにちは/こんばんは。

GW後半の四連休中ということですね。引き続き、安全のうちにお休みを楽しまれますよう。ただ、ニュースで見る限り、日本ではやはり「行列」がすごいですね。あまり気がつかずに過ごしてきましたが、この「行列」もアイスランドではほぼほぼ見ない現象です。

清涼感アップ用ピック

Myndin er eftir Robert _Bye @unsplash_com

こちらでは、非常に楽だった冬に引き続き春っぽい日々を迎えています。前回書きましたように、公式には「夏」なのですが、それでも「春っぽい」と感じる時期はあります。

私の教会裏の駐車スペースでは、枯れ木のようだった木立の枝に緑の蕾が萌え始めたり、草地部分にはつくしが顔を出すようになりました。

なぜかはわからないのですが、つくしを見ると嬉しくなります。幼少期へのノスタルジーか?一度だけ、つくしを取りに行って「あえもの」を作ったことがあります。美味しいですけどね、面倒。ヘタとりが。(^-^;

さて、先日の金曜日には久々の抗議集会に参加してきました。久々といってもその前週にも参加しており、この二回が「久々」だったことになります。

難民の人たちに関係している仕事ですので、難民申請への理屈の合わない拒否回答や、無慈悲な強制送還などがある場合、抗議の声を上げることはこれまでも何度もありました。

抗議といってもその仕方は、オピニオン形式でメディアに流すものや、何かの機会にスピーチをしたり、あるいは書面で関係機関に訴える等々、いくつかのやり方があります。

今回は抗議集会形式。もちろんSNSを使ってのアピールや直接の書面等での抗議も関係者によってなされています。先週の集会は法務省のあるビルの玄関前。今回は週一で持たれる閣僚会議の行なわれるビルの玄関前。

金曜日の場合は、結構な数の警察官が玄関をガードしていて、抗議が行われた小一時間の間はビル前の通りも交通が遮断されました。道路が遮断されたのはありがたかったですね。玄関周囲は鉄の柵で囲われてしまい、私たちは車道に立たざるをえなかったので。

教会脇のつくしたち

Pic by Me

とはいっても、抗議に参加したのはわずか三十人ほど。平日の朝8時45分、つまり閣僚の皆さんが会議のために集まってくる時を見計らっての時間設定だったため、普通に勤めに出ている方は参加できなかったのです。

抗議の理由は十七歳になるコロンビアからの少年の受け入れ拒否でした。この少年 -カルロス君としておきますが- 彼は十五歳の時に父親と妹と共にアイスランドへ来て難民申請しました。父親がギャングに脅迫されていたとのこと。

申請が拒否されるまでに二年間もかかりました。その間カルロス君は学校で多くの友達を作れたのですが、中でもひとりの少年と仲良くなり、その少年の自宅にも呼ばれて出入りするようになっていたのです。

ところが最終的な結論が出る前に、カルロス君の父親が長期に渡って暴力を振るっていたことが判明。カルロス君の親友となった少年の両親がその事実を突き止めて、子供を保護する機関に連絡したのです。

同時にこの両親 -お父さんをシンドリさん、お母さんをシグルンさんとしておきます- はカルロス君の養父母となることを願い出て、カルロス君の実の父親も親権を放棄しました。カルロス君はシンドリさんの家庭に引き取られたのです。

ところが、子供に対しての虐待の訴えを受けた地方自治体の未成年保護委員会はあまり積極的に関与しなかったらしく、当然なすべきった調査をしなかったようです。この点は不透明な部分があります。

結果、昨年の十月にカルロス君は家庭内暴力を振るう父親と「共に」コロンビアへ送還されました。この点も批判の対象となっています。警察は何の事前通告もなく、ある日学校へやってきて、トイレを使用中だったカルロス君を引きずり出して連れて行ったといいます。

コロンビア、ボゴタに着くと、父親は妹だけを連れて消失。カルロス君はひとりでホームレスとなりました。幸いアイスランドで貯めた小遣いが多少あって、食物は買うことができたとのこと。

シンドリさん夫婦は、それでも毎日カルロス君とSNSで連絡を取り合いました。そしてどれくらいの期間の後なのかわからないのですが、なんとカルロス君を迎えにボゴダまで出向いたのです。

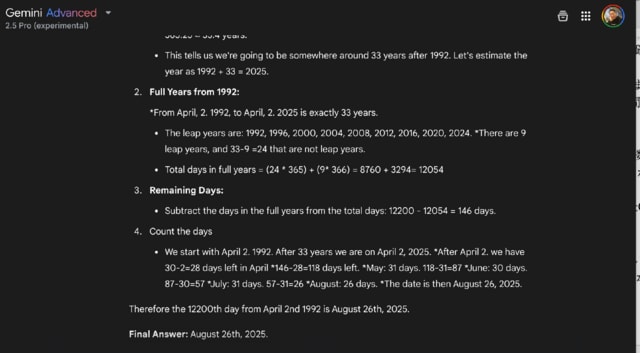

金曜日の抗議集会

手前は環境大臣のJohan Pallさん この間までNo Borders側にいた人

Myndin er ur Visir.is/Anton_Brink

そしてアイスランドへ戻ると再度難民申請。前回は父親が申請して、カルロス君は「追従する未成年」だったのですが、今回は自分の名前で申請。

ところが移民局はすでに結審済み、との立場で申請の受け取りを拒否、というか審査すべき案件として認識することを拒否したのです。ここから、一件はマスコミに流れ始め、一般人の知るところとなったわけです。私自身も、それまではまったくこの問題は知りませんでした。

アイスランドの一般人は「子供」に対してとても敏感なところがあります。例えばガザの子供達の状況にもものすごく反応していて、イスラエル軍への抗議デモは何十回も繰り返されており、いくつかのデモでは警察との小競り合いも生じています。

で、このカルロス君の状況についても「なぜ、受け入れてやらないんだ?送還されたら未成年がホームレスになるんだぞ。まだ子供だぞ。ここでなら引き取って面倒を見てくれる家庭まであるじゃないか。誰にも迷惑がかからないで、ひとりの少年の生活が救われるんだ」というような世論が形成されています。

珍しく教会も迅速に対応し、先週の抗議集会の前には百二十人の牧師が連名でカルロス君の受け入れを支持。今回はシノッドという全国教会会議の場で、同じくカルロス君の受け入れを政府に求める声明を採択しました。

嬉しいことに?この双方の教会の動きには私は関与していなく、まったく自発的に他の牧師さんらの働きで実現しました。この間までは難民とかいうと、私以外にはほとんど声を上げる牧師さんはいなかったのですが、ポジティブな発展です。

先週、今週の抗議集会はNo Bordersという難民支援を中心として活動している団体の主催でした。No Bordersとは長い付き合いですが、時折り過激になることがあるので、適当な距離を取りながらの関係です。

国民的人気歌手Pall Oskarさんも抗議に参加

Myndin er ur Visir.is/Anton_Brink

先週の集会では私も短いスピーチをしましたが、金曜日の集会には是非とも教会の声明文を、その声明を起草したグループの牧師さんに読み上げて欲しかったので、アルトナさんという女性牧師に頼み込んで来てもらいました。

金曜日の朝落ち合うとかなり緊張していて「トシキ、私これまで抗議集会とか一度も参加したことがないから...」(代わりに読んでくれないか?)みたいな感じだったのですが、「いやいや、何事も初めてから始まるから」

アルトナ牧師はきちんと自身の役割を勤め上げてくれました。

これからどうなるかは、まだ不透明です。政府は「送還の決断に変わりはない」と突っ張っていますが、これは周辺諸国からの難民の扱いへの(ネガティブな)圧力もあるので、柔(やわ)なことは絶対公言しません。

最近では、政府が表向きは「タフ」の姿勢を崩さず、その反面で当該申請者が「事実として」ここにいられるようになった事例がありました。

すんなりとはいかないでしょうが、たとえすっきりしない解決となっても、カルロス君が滞在できるようになることを願います。

「思いやり、優しさ、ヒュマニティでは国は治められない」という意見が強まっていますが、「思いやり、優しさ、ヒューマニティ」がない国ってどんな国でしょうか?

世界の広範な領域において悲惨な現実が露見していることは誰でも承知しています。「思いやり、優しさ、ヒューマニティ」があるから「それにもかかわらず」私たちはなんとかやっていけているのです。

アイスランド、日本を問わず国政の権力に関わる方々にはそのことを無視しないでもらいたいものです。

*これは個人のプライベート・ブログであり、公的なアイスランド社会の広報、観光案内、あるいはアイスランド国民教会のサイトではありません。記載内容に誤りや不十分な情報が含まれることもありますし、述べられている意見はあくまで個人のものですので、ご承知おきください。

藤間/Tomaへのコンタクトは:nishimachihitori @gmail.com

Church home page: Breidholtskirkja/ International Congregation

Facebook: Toma Toshiki

GW後半の四連休中ということですね。引き続き、安全のうちにお休みを楽しまれますよう。ただ、ニュースで見る限り、日本ではやはり「行列」がすごいですね。あまり気がつかずに過ごしてきましたが、この「行列」もアイスランドではほぼほぼ見ない現象です。

清涼感アップ用ピック

Myndin er eftir Robert _Bye @unsplash_com

こちらでは、非常に楽だった冬に引き続き春っぽい日々を迎えています。前回書きましたように、公式には「夏」なのですが、それでも「春っぽい」と感じる時期はあります。

私の教会裏の駐車スペースでは、枯れ木のようだった木立の枝に緑の蕾が萌え始めたり、草地部分にはつくしが顔を出すようになりました。

なぜかはわからないのですが、つくしを見ると嬉しくなります。幼少期へのノスタルジーか?一度だけ、つくしを取りに行って「あえもの」を作ったことがあります。美味しいですけどね、面倒。ヘタとりが。(^-^;

さて、先日の金曜日には久々の抗議集会に参加してきました。久々といってもその前週にも参加しており、この二回が「久々」だったことになります。

難民の人たちに関係している仕事ですので、難民申請への理屈の合わない拒否回答や、無慈悲な強制送還などがある場合、抗議の声を上げることはこれまでも何度もありました。

抗議といってもその仕方は、オピニオン形式でメディアに流すものや、何かの機会にスピーチをしたり、あるいは書面で関係機関に訴える等々、いくつかのやり方があります。

今回は抗議集会形式。もちろんSNSを使ってのアピールや直接の書面等での抗議も関係者によってなされています。先週の集会は法務省のあるビルの玄関前。今回は週一で持たれる閣僚会議の行なわれるビルの玄関前。

金曜日の場合は、結構な数の警察官が玄関をガードしていて、抗議が行われた小一時間の間はビル前の通りも交通が遮断されました。道路が遮断されたのはありがたかったですね。玄関周囲は鉄の柵で囲われてしまい、私たちは車道に立たざるをえなかったので。

教会脇のつくしたち

Pic by Me

とはいっても、抗議に参加したのはわずか三十人ほど。平日の朝8時45分、つまり閣僚の皆さんが会議のために集まってくる時を見計らっての時間設定だったため、普通に勤めに出ている方は参加できなかったのです。

抗議の理由は十七歳になるコロンビアからの少年の受け入れ拒否でした。この少年 -カルロス君としておきますが- 彼は十五歳の時に父親と妹と共にアイスランドへ来て難民申請しました。父親がギャングに脅迫されていたとのこと。

申請が拒否されるまでに二年間もかかりました。その間カルロス君は学校で多くの友達を作れたのですが、中でもひとりの少年と仲良くなり、その少年の自宅にも呼ばれて出入りするようになっていたのです。

ところが最終的な結論が出る前に、カルロス君の父親が長期に渡って暴力を振るっていたことが判明。カルロス君の親友となった少年の両親がその事実を突き止めて、子供を保護する機関に連絡したのです。

同時にこの両親 -お父さんをシンドリさん、お母さんをシグルンさんとしておきます- はカルロス君の養父母となることを願い出て、カルロス君の実の父親も親権を放棄しました。カルロス君はシンドリさんの家庭に引き取られたのです。

ところが、子供に対しての虐待の訴えを受けた地方自治体の未成年保護委員会はあまり積極的に関与しなかったらしく、当然なすべきった調査をしなかったようです。この点は不透明な部分があります。

結果、昨年の十月にカルロス君は家庭内暴力を振るう父親と「共に」コロンビアへ送還されました。この点も批判の対象となっています。警察は何の事前通告もなく、ある日学校へやってきて、トイレを使用中だったカルロス君を引きずり出して連れて行ったといいます。

コロンビア、ボゴタに着くと、父親は妹だけを連れて消失。カルロス君はひとりでホームレスとなりました。幸いアイスランドで貯めた小遣いが多少あって、食物は買うことができたとのこと。

シンドリさん夫婦は、それでも毎日カルロス君とSNSで連絡を取り合いました。そしてどれくらいの期間の後なのかわからないのですが、なんとカルロス君を迎えにボゴダまで出向いたのです。

金曜日の抗議集会

手前は環境大臣のJohan Pallさん この間までNo Borders側にいた人

Myndin er ur Visir.is/Anton_Brink

そしてアイスランドへ戻ると再度難民申請。前回は父親が申請して、カルロス君は「追従する未成年」だったのですが、今回は自分の名前で申請。

ところが移民局はすでに結審済み、との立場で申請の受け取りを拒否、というか審査すべき案件として認識することを拒否したのです。ここから、一件はマスコミに流れ始め、一般人の知るところとなったわけです。私自身も、それまではまったくこの問題は知りませんでした。

アイスランドの一般人は「子供」に対してとても敏感なところがあります。例えばガザの子供達の状況にもものすごく反応していて、イスラエル軍への抗議デモは何十回も繰り返されており、いくつかのデモでは警察との小競り合いも生じています。

で、このカルロス君の状況についても「なぜ、受け入れてやらないんだ?送還されたら未成年がホームレスになるんだぞ。まだ子供だぞ。ここでなら引き取って面倒を見てくれる家庭まであるじゃないか。誰にも迷惑がかからないで、ひとりの少年の生活が救われるんだ」というような世論が形成されています。

珍しく教会も迅速に対応し、先週の抗議集会の前には百二十人の牧師が連名でカルロス君の受け入れを支持。今回はシノッドという全国教会会議の場で、同じくカルロス君の受け入れを政府に求める声明を採択しました。

嬉しいことに?この双方の教会の動きには私は関与していなく、まったく自発的に他の牧師さんらの働きで実現しました。この間までは難民とかいうと、私以外にはほとんど声を上げる牧師さんはいなかったのですが、ポジティブな発展です。

先週、今週の抗議集会はNo Bordersという難民支援を中心として活動している団体の主催でした。No Bordersとは長い付き合いですが、時折り過激になることがあるので、適当な距離を取りながらの関係です。

国民的人気歌手Pall Oskarさんも抗議に参加

Myndin er ur Visir.is/Anton_Brink

先週の集会では私も短いスピーチをしましたが、金曜日の集会には是非とも教会の声明文を、その声明を起草したグループの牧師さんに読み上げて欲しかったので、アルトナさんという女性牧師に頼み込んで来てもらいました。

金曜日の朝落ち合うとかなり緊張していて「トシキ、私これまで抗議集会とか一度も参加したことがないから...」(代わりに読んでくれないか?)みたいな感じだったのですが、「いやいや、何事も初めてから始まるから」

アルトナ牧師はきちんと自身の役割を勤め上げてくれました。

これからどうなるかは、まだ不透明です。政府は「送還の決断に変わりはない」と突っ張っていますが、これは周辺諸国からの難民の扱いへの(ネガティブな)圧力もあるので、柔(やわ)なことは絶対公言しません。

最近では、政府が表向きは「タフ」の姿勢を崩さず、その反面で当該申請者が「事実として」ここにいられるようになった事例がありました。

すんなりとはいかないでしょうが、たとえすっきりしない解決となっても、カルロス君が滞在できるようになることを願います。

「思いやり、優しさ、ヒュマニティでは国は治められない」という意見が強まっていますが、「思いやり、優しさ、ヒューマニティ」がない国ってどんな国でしょうか?

世界の広範な領域において悲惨な現実が露見していることは誰でも承知しています。「思いやり、優しさ、ヒューマニティ」があるから「それにもかかわらず」私たちはなんとかやっていけているのです。

アイスランド、日本を問わず国政の権力に関わる方々にはそのことを無視しないでもらいたいものです。

*これは個人のプライベート・ブログであり、公的なアイスランド社会の広報、観光案内、あるいはアイスランド国民教会のサイトではありません。記載内容に誤りや不十分な情報が含まれることもありますし、述べられている意見はあくまで個人のものですので、ご承知おきください。

藤間/Tomaへのコンタクトは:nishimachihitori @gmail.com

Church home page: Breidholtskirkja/ International Congregation

Facebook: Toma Toshiki