石倉山は秋田県山本郡三種町にある標高143メートルの丘陵の一つで、町が管理する公園です。

私は2021年12月31日をもって31年間勤務した石倉山の麓にある職場を去ることになりましたので,折にふれ出かけて観察してきた石倉山の山野草の一覧表を載せてみることにしました。

ただ、近年のマツクイムシによる甚大な被害と、それを機に推められた公園としての整備事業によ って嘗ての手付かずの自然状態から綺麗に整理されたのですが、反面、貴重な山野草の多くが絶滅に追い込まれる結果となってしまいまい、過去に観察できた表中の何種類かは最近では殆ど見ることが出来なくなってしまいました。

かなり身勝手な言い分ではありますが、山野草愛好の者としては大変遺憾なことなのです。

アボカトを育てていますが、発育が良すぎて最初に考えていた室内の観葉植物には不向きだと知った話です。

昨年の6月に友人から廃棄寸前のアブカト10個戴きましたのでインターネットのサイトを参考にして発芽させてみようと考えました。

半数の5個は水耕栽培、他の5個は土栽培として窓辺に並べて置きましたら、随分日が経ってから(正確な日は記録しませんでした・・・かなりいい加減です)土栽培の方の2個に発芽が見られました(水耕栽培の実は結局発芽することなく腐敗)。

発育の良い方の苗を普通の草花用培養土を入れた中鉢に移して適度の水を切らさず育て、冬季間は暖かい室内の窓辺に置きました。

冬季間は発育も抑えられ良好な観葉植物として観られたのですが、5月外気が温暖になってから室外に置いいて少量の液肥を与えたところぐんぐん延び出して9月に入ってからは2.5メートルまで達し、更に延び続けていますので冬季の屋内取り込みを考慮して上部を剪定して切り詰めました。

それでも、1.4メートルもあって我が家の狭い居間に取込む大きさではありませんから、寒い冬には玄関内に置いて越冬させることを考えています。

これを、大胆の半分に切り詰めました

令和3年6月20日秋田花の会の定例の山野草観察会が潟上市海岸の松林「浜山」で参加者29名集めて施行され,初夏に咲く花々を観察、撮影してきました。

観察会では、至るところに群生していたハルジオン(春紫苑)とヒメジョン(姫女苑)の区別法ついても話題となりましたので、ここに要点のみを要約してみました。

ハルジオン

ヒメジョオン

兩種の区別点 を一括表示し、各項の画像を下に並べました。

茎と葉 下の画像は・・・・ 左:ハルジオン 右:ヒメジョオン

花

なお、特徴的なのはハルジョオンでは蕾の時期は垂れ下がっているものが多いことです。

2021.6.22 記

2021-3-28「蕗の薹(1)」にはフキの雌雄株の開花について書きましたが、続けて開花し終えた薹の観察について書いてみます。

雌株

花茎は40〜70cmに伸びる。雌性花の筒状の花弁は褐色に変わり、受粉した子房は約2mmの紡錘形、褐色で、冠毛の付いた痩果となる。中性花も褐色に変わる。

未熟な雌性花の子房は淡緑色から褐色に変化する

雌性花の痩果

雌株中の中性花もやがて褐変する

雄株

花茎は20cmほどに止どまる。両性花の花弁は褐色に変わるが、花柱と雄しべは変色しない。子房は無く、冠毛は少ないというのが大部分であるが、

開花の済んだ雄株の両性花はそのまま褐色に枯縮してしまうのがほとんどである。

雄株の両性花は冠毛は少ない

開花の済んだ雄株の中にまだらな冠毛をつけた稔熟した痩果となるものも出てくる。

両性花と雌性花とは子房の大きさと冠毛の量とではまるで違う

上よりやや日時の経過したもの

初めは、これは偶発性の雌雄合一の珍しい個体かと疑っていたが、他の場所から採取した標本からも雌性花、雄性花の両方を持った雄株が見つかることから特異なものではあり得なかろうと考えた。

外見上からも雄株で成熟した痩果は雌株で作られたそれとほとんど違いがない

雄株に形成された痩果が雌株で形成されたそれと違わないものか否かを確かめるには発芽するか否かにあると考え発芽試験を試みている(シャーレの湿った棉花の上に並べた痩果)。

フキの花(蕗の薹)は雌雄異株で、雌株の花序の花房(この名称が適切か否かは不明)中には白い糸状の雌性小花と中性花(役割不明)とがあり、受粉した子房が稔熟して冠毛の付いた痩果となり離れ行く。雄株の花房には両性花があるが花粉を放出するだけの役目しかないと考えていた。

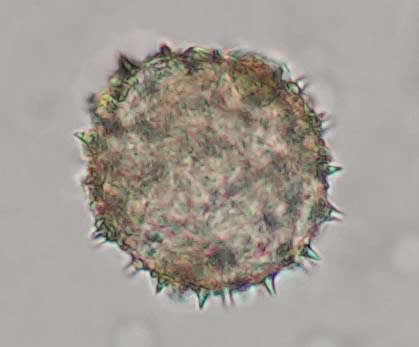

球形の花粉の表面には多数の棘がある

観察中、雄株の花房の小花の中に雌性花が混じっているものが見られた。

最初、おそらく奇形株と考えていたが、その後、調べてみたら同様の株が少なくないことを知った。

このことから、フキは雌性と雄性とに分かれるのにやや欠落のある植物ではないかと考えてた。

2021-05-11 追記

シャーレの湿った棉花の上においた雄株由来の稔熟した痩果が発芽したことから雌株にできた種子

と差がないとが知った。

早春の秋田の野辺には至る所でフキの開花を見ることができますので、秋田では最も親しみ易い植物とも言いるわけです。なお、秋田では大型の変種アキタブキの栽培されている畑も見られます。

また、苞に包まれて地表に出てきたばかりの若芽(蕗の薹)は最も早く出る山菜として賞味されます。 なお、フキノトウは昭和29年に秋田県花に選定されています。

フキは雌雄異株で雌株に付ける頭花と雄株に付ける頭花とでは色調がやや異なるため容易に識別できます。

花序

鱗状の総苞に50個前後の小頭花を包む花房を50個前後ほど付けた複集散花序からなっている。

また、花房のサイズは雄株の方(12mm)が雌株の方(11mm)よりやや大きい。

小頭花

雄株では5弁の筒状花から成る。

花房の周辺から中心に向けて開花が広がる。

小花の中央に先端に花粉を付けた棍棒状の花柱(雌蕊)が出ているが子房を持たないこの両性花での

受粉は起こらない。

やがて全開する。

雌株では殆ど同時に開花するような印象がある(?)

花房の中心には役割の不明な(虫を誘引?)5弁の筒状花1〜3個と白く、細い筒状花50個前後見られる。

花序を構成する小頭花を取り出して並べてみると;

最上段 ー 雄株の両性花・・・・柱頭に花粉を付けて押し出す。子房は無い。

二段目 ー 雌株の中性花・・・・役割不明。子房は無い。

最下段 ー 雌株の雌生花・・・・柱頭の先端が二分している。子房が有り、受粉する。

両性花と中性花とを比較してみました。 因みに、アキタフキの雄株を見たことはありません。

湿った荒れ地や休耕田に咲くタデ科9種の花々を供覧します。

ヤノネグサ

ヌカボタデ

サクラタデとシロバナサクラタデ

サデクサ

ボントクタデ

ヤナギタデ

ミゾソバ

ミゾソバ

オオミゾソバ

11月7日(土)は朝から雨模様の天気でしたが、正午過ぎのに晴れ間が見られたので以前からマークしていた千秋公園(秋田市)にオオミゾソバ(大溝蕎麦)の撮影に行ってきました。

公園の北側に面した湿った斜面に大群落を作っていました。

開花時期は近縁種のミゾハギより極めて遅く10〜11月と思われます。

花弁が全開することなしに花弁が散っていますので閉鎖花に近い半開状態で終わるようにみられます。

葉柄に細い翼と疎らな毛がみられます。

地中の根の先端には地中花がみられます。

全体の大きさがオオミゾソバとミゾソバとは著しく異なりますが両種は同一種とされています。

オオミゾソバの葉の中央部はくびれこんでいます。

ミゾソバは至る所の湿地で見ることができますが、オオミゾソバは極めて稀にしか見られないのようです。

盛夏ともなると管理が行き届かない市街地の車道と歩道の境とか分離帯には種々の雑草が生え茂っているのを見ますが、それらの雑草の中に比較的稀な植物が見られましたので秋田市の市街地で撮影した2種を供覧します。

ミチバタナデシコ(旧名:イヌコモチナデシコ)

7月上旬から下旬にかけて、市内の少なくとも2ヶ所で見ることが出来ます。

花が終わった後のブタナなどと似ていて目立たないため注意していないと見逃され易いが、茎頂に淡紅紫色の5弁花をつけているのを見ることが出来ます。

クマツヅラ

7月下旬から小さな淡紅色からほとんど白色の5弁花が長い総状花序の下の方から咲きだし8月下旬にかけて咲き続けますが、市街地の車道沿えのためにそれなりに注意していなければ通り過ぎてしまうほど目立ちません。

8月22日(土)早朝に降った雨も上がってので朝食を摂った後、我が家からあまり離れていない場所へ山野草の撮影に行ってきました。

盛夏から初秋にかけて咲く花の数種を撮影してきましたが、ここには分類上では異なるものの花の形ではユリによく似たキツネノカミソリ、ナツズイセン(ヒガンバナ科)とノカンゾウ(ツルボラン科)の3種が見事な花をつけていました載せてみます。

6月下旬になると三種町森岳各所のジュンサイ沼には夥しい花が開きます。

私の毎日通りかかる道筋にも何面かのジュンサイ沼がありますので通勤の折などに花を撮影したり少し採集したりなどして観察してみました。

6月26日朝、道端の沼の縁に3個並んだ花を見かけて撮影しました。

3個集まって開花しているのを選んだのは、その後の経過観察でマークし易くするためです。

3枚の萼片と3枚の花弁が恰も6枚の花弁のように開き、13〜15個の雌蕊(花柱)が立ち上がっているのが見られます。雌性先熟と見られます。

花弁と萼片とは色と形で容易に識別できます。

6月27日朝(翌朝)には花柱の外側に雄蕊が立ち上がっていました。

6月28日には受粉の済んだとみられる花は花弁と萼片を閉じて水中に戻り、ゼリー状の物に包まれた状態になっていました。

ここで疑問なのは、授粉がどのようにして行われたかということです。

花の周りには昆虫を見ることが無いことから虫媒花とは思われないし、葯を破れば出てくる粘液に包まれた花粉の性状から風媒花ではあり得ないとも思われます。

水中で授粉が行われるというのも水上で開花することから先ずあり得ないと思われます。

自家受粉は最もありうる授粉方法ですが、雌性・雄性の生殖器官が1日の時間差で出てくることは自家受粉を回避する自然の摂理ではないかと思われます。

7月15日に授粉した花を水中から取り出し展開してみました。

花弁と萼片とは授粉後の子房を包み込むという役割には差が無いと思われます。

取り出した子房の中には未熟な種子も見られました。

取り出した子房の中には未熟な種子も見られました。

7月30日に取り出した成熟した子房の中には卵形の種子が1〜2個見られました。