江戸時代の物語や浮世絵などにも出てくる法性寺・柳島妙見堂を散策しました。江戸名称図会にも掲載されているので、 江戸名所図会めぐりにカテゴリーを変えました。

江戸名所図会めぐりにカテゴリーを変えました。

6月6日と6月17日に境内を歩くリハビリがてら見てきました。

6月6日と6月17日に境内を歩くリハビリがてら見てきました。

★ランドマーク法性寺:柳島妙見と呼ばれて江戸時代から信仰する人の多かった寺です。天正元年(1573)日遄上人によって創建され、妙見山玄和院と号し、日蓮宗真間山弘法寺の末寺です。妙見大菩薩を奉安した妙見堂があります。妙見菩薩は北斗星を神化したもので、国土を護り貧窮を救うといわれている仏様で、像容は端麗な天女形です。

江戸城の鬼門除けとしておかれたというこの妙見堂のそばに、周囲2m余にもなる影向松という古木がありました。この松は妙見が降臨したと伝えられています。なお、妙見堂はとくに桂昌院の帰依が深かったそうです。北十間川沿い内には橋本家という料亭もあり、舟で来る人も多くかなり賑わっていたようです。しかし、今は、本堂をはじめ庫裡等すべて近代建築となって昔の面影はありません。 寺の入口に「北辰妙見大菩薩」と刻まれた高さ170cmの石標が建っています。右側面に「妙見山法性寺」、左側面に「宝暦2壬申(1752)6月15日坂本町講中 □□町講中」とあります。この石標は、以前は道標をかねて浅草通りに面して立てられていたようです。

寺の入口に「北辰妙見大菩薩」と刻まれた高さ170cmの石標が建っています。右側面に「妙見山法性寺」、左側面に「宝暦2壬申(1752)6月15日坂本町講中 □□町講中」とあります。この石標は、以前は道標をかねて浅草通りに面して立てられていたようです。

お寺さんのHPにもいろいろと書いてありました。

当寺院は、江戸時代に浮世絵師として活躍した葛飾北斎が「柳嶋の妙見さま(開運北辰妙見大菩薩)」を信仰していたことで有名です。

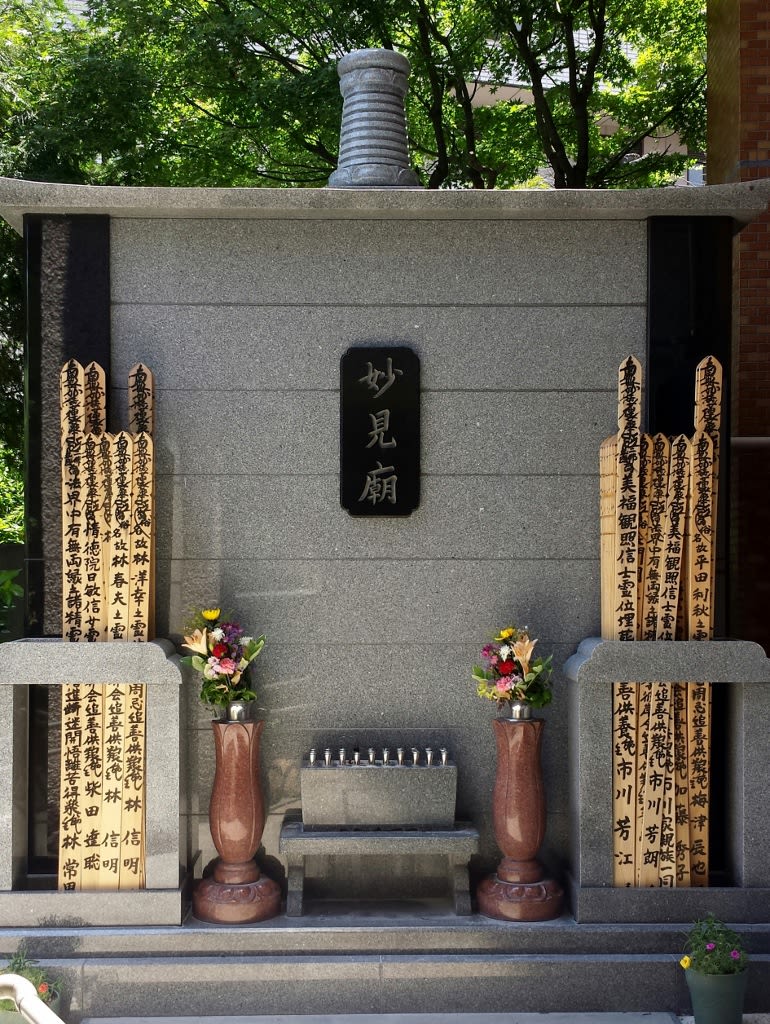

柳島妙見堂です。

北斎は、柳嶋の妙見さまのご利益で吉運を開いたと言われています。

師匠に破門にされ、生活に窮した北斎は、一時、絵筆を折ろうとまでします。しかし、「柳嶋の妙見さま」へ21日間お参りし、満願の日の帰り道に落雷に遭って失神。

その後、めきめきと売れ出して有名になり、数々の名画を残しました。世界的に有名な画家として知られるようになったのも、「柳嶋の妙見さま」のご加護があったからなのです。

古地図江戸切絵図から、真ん中の小梅村と書かれている場所に東京スカイツリーが立っています。左手上が吾妻橋、渡ると浅草になります。柳島法性寺は北十間川と横十間川が交差するところにあります。

浮世絵にもたくさん書かれています。

★ランドマーク柳嶋妙見堂:法性寺境内にあるお堂。法性寺の開山は明応元(1492)年。妙見堂には北極星を神格化した妙見大菩薩が祀られている。国土を守り、災厄を除き、長寿をもたらす菩薩として、葛飾北斎をはじめ、江戸庶民の信仰を集めていた。法性寺の北側には会席料理茶屋「橋本」などの料理屋が並び、船で来る人も多く賑わった。

歌川広重(初代)柳しま

法性寺境内にあるお堂。法性寺の開山は明応元(1492)年。妙見堂には北極星を神格化した妙見大菩薩が祀られている。国土を守り、災厄を除き、長寿をもたらす菩薩として、葛飾北斎をはじめ、江戸庶民の信仰を集めていた。法性寺の北側には会席料理茶屋「橋本」などの料理屋が並び、船で来る人も多く賑わった。

今の柳島橋です。

今の柳島橋です。

対岸亀戸側から見ています。マンションは法性寺の敷地内に建っています。

対岸亀戸側から見ています。マンションは法性寺の敷地内に建っています。

広重(初代)柳島之図

広重(初代)柳島之図

料亭の橋本家が描かれています。広重(2代)江戸名勝図会 柳島妙見

料亭の橋本家が描かれています。広重(2代)江戸名勝図会 柳島妙見

広重(2代) 東都三十六景 柳島妙見

歌川豊国(初代)の筆塚(断片)

昔ばなし柳塚

★ランドマーク昔ばなし柳塚:この石碑は落語界の一派、柳派の記念碑と考えられます。剥落が激しいため建立年代や人名などが読み取りにくい部分が多いですが、社長・頭取・監査・会計等の役職名が記されています。

江戸時代、睦会と称して運営されていた落語は、明治17年(1884)三遊派・柳派に分裂して覇を競うようになりました。明治22年(1889)には三遊派の記念碑「三遊塚」が区内の木母寺に建立されています。

やがて大正6年(1917)になって、寄席が会社組織となり、300人余りの芸人が月給制度の下に統一されたため、派閥は解消されましたが、統一に反対する150人もの芸人が睦会を結成して対峙しました。

平成13年(2001)3月 墨田区教育委員会

木母寺の三遊塚はこちらです。

六世桂文治の碑

大正4年7月建立。世話人、三笑亭可楽、桂文楽、翁家さん馬の名前が裏の刻文にある。

近松門左衛門の碑はどうしてここにあるのか不思議でした。お寺のHPによると

★ランドマーク近松門左衛門の碑:近松門左衛門は浄瑠璃作家の大御所で、「曽根崎心中」「国政爺合戦」などの不朽の名作を残しました。

近松門左衛門の菩提寺は尼崎市の広済寺(日蓮宗)ですが、このお寺にも妙見さまが祀られています。この「妙見さま」への信仰心が縁で、近松門左衛門のひ孫により、門左衛門没後100年を経た文政11年(1828年)、江戸の柳嶋妙見山法性寺に近松門左衛門供養碑が建立されました。

これは、昭和30年代に境内から供養碑の一部が発見された(断片は墨田区登録文化財)ことにより、後の研究で明らかとなったことですが、平成18年(2006年)に、供養碑が再建されています。

この石碑はなんだかわかりませんでした。

涼しさやの句碑

夢さめての句碑

これは瘞髪塚でしょうか

妙見様の前にあるお百度石です。江戸時代には、妙見堂にお百度参りの願かけに来る参拝者も多かったといいます。

妙見様の前にあるお百度石です。江戸時代には、妙見堂にお百度参りの願かけに来る参拝者も多かったといいます。

それにちなみ、足のツボを刺激して健康を願う遊歩道を設置したということだそうです。

川沿いに行くと石仏と

お地蔵さんがあります.

風也坊秋香の句碑

馬頭観世音

昇得弁財天

墓です。

出口の近くに 侠客上万の墓があります。

侠客上万の墓があります。

桔梗の花が咲き始めていました。

浅草通りの反対側に古くからのうなぎ屋さんがあります。昔の賑わいの残りでしょうか。

江戸名所図会 大人の塗り絵より 柳島妙見堂 鬼平犯科帳にも登場します。この絵のように江戸時代の川の水はきれいだったでしょうね。

昭和20年生まれの人が子どもの頃北十間川と横十間川が交差する右手の茶色い屋根の岸から飛び込んで遊んだそうです。

その後で水質汚染が始まり、とても川には入れなくなってしましたが、今ではだいぶきれいになりハゼ釣りを楽しむことができます。

遠くに見える山は筑波山です。

東京スカイツリー行の水陸両用のバスも通るようになりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます