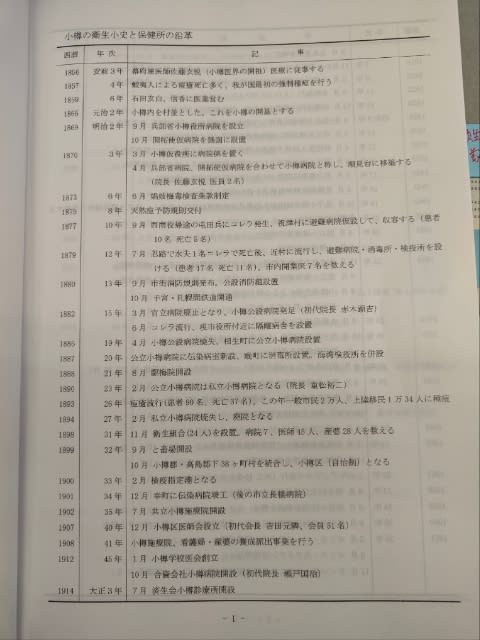

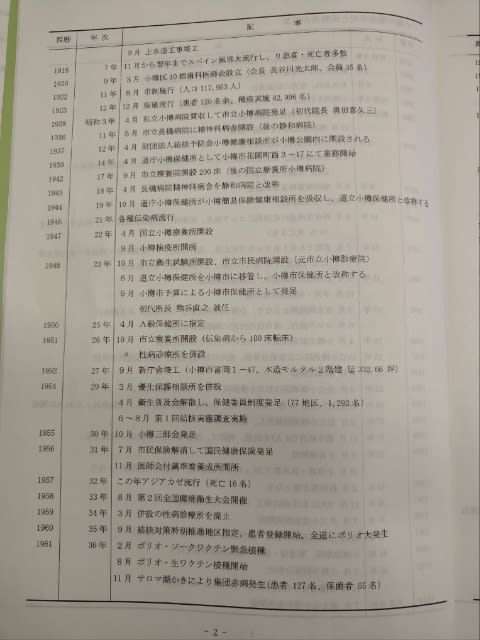

旧保健所法の制定が昭和22年、それを受けて、昭和23年に道立小樽保健所が小樽市に移管され、小樽市保健所として誕生したのだな。

一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項

二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項

三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項

四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項

五 医事及び薬事に関する事項

六 保健師に関する事項

七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項

八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項

九 歯科保健に関する事項

十 精神保健に関する事項

十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項

十二 感染症その他の疾病の予防に関する事項

十三 衛生上の試験及び検査に関する事項

十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

第七条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。

一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。

二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。

三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。

四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。

地域保健法施行令

(保健所を設置する市)

第一条 地域保健法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める市は、次のとおりとする。

一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市

二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市

三 小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市及び四日市市

現在は、地域保健法施行令第1条で、政令指定都市(第一号)、中核市(第二号)、第三号で個別に北海道小樽市、東京都町田市、神奈川県藤沢市、同茅ヶ崎市及び三重県四日市市が指定されている。これらのうち、第三号によって指定されている市(以下「三号市」とする)に限り「保健所政令市」と呼ぶ場合もある(狭義)。

三号市については、当初は工業都市などにおいて公害・労働災害が深刻化し、都道府県レベルではなく市の単位できめ細やかな対応が必要とされたために設けられるケースが想定されていた。四日市市、兵庫県尼崎市、同西宮市、福岡県大牟田市などが該当したが、このうち尼崎市・西宮市は中核市に移行し、大牟田市は2020年(令和2年)4月1日に指定解除された。近年は人口増や住民サービス向上を理由とした指定が増えており、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市などがこれに該当する。

ーーーーー

このレポートの一節を紹介する。

ーーーーー

保健所は、いうまでもなく地域住民の健康を守る重要な拠点であるが、これを設置・維持し続けるためには、一定以上の都市規模、財政規模が必要となる。もっとも、都市自治体がこれらのコストを負担しても、基礎的自治体として一元的かつより細やかな保健福祉サービスを提供するために、保健所を設置することの意義は十分にあるものと思われる。一方で、住民の生命に直結するがゆえに、十分な体制を構築できるという見通しがないということであれば、今後の市保健所のあり方を抜本的に検討することにも意義があるともいえる。保健所は、日常的な業務にくわえ、予見しがたい感染症等への対応も担うことから、専門性をもつ人員の確保等については一定の「冗長性」も必要となろう。

大牟田市の事例はあくまで一例であるが、新型コロナウイルス感染症は、今後の都市自治体が保健所を設置する意義の再検討を迫っているようにも思われる。保健所を設置する各都市自治体においては、今後の保健福祉の需要に対応するために、どのような体制整備が可能であるのかを検討することが求められよう。

ーーーー

簡単に言えば、こう言っている。

保健所は専門機関なのだから、人員確保など冗長性を持った十分な体制構築が必要。

それができる見通しがない小さな市では、保健所を持つべきではない。

小樽市に保健所が設置されている意味を、存在意義を、小樽市民は、改めて考える必要があるのかもしれない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます