2021年10月 ピースおおさか 大阪国際平和センター(大阪府大阪市中央区)

焼け野原になった大阪・・・

大戦末期の1945年、大阪は3月から終戦の前日の8月14日までの間に計8回の大空襲を受けました。

空襲でおよそ1万2000人が死亡、2000人の行方不明者を出しました。

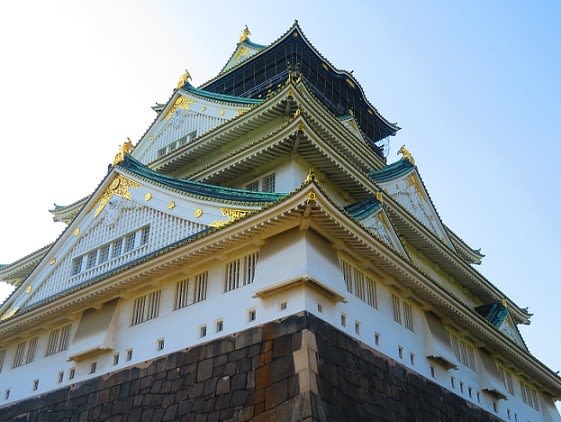

大阪での定期健診を終え、大阪城南東にあるピースおおさか 大阪国際平和センターに行ってきました。

戦時中の大阪空襲を語り継ぐ平和ミュージアムです。

大阪城公園は戦時中、大日本帝国陸軍第四師団が置かれ、軍需工場もあったことから爆撃の標的になりました。

黒こげになった自転車や溶けて変形したお寺の鐘が生々しい・・

米軍の1トン爆弾(レプリカ)

展示ゾーンは「戦時下の大阪」、「焼け野原となった大阪」、「GHQ占領下の大阪」などに分かれていました。

戦争当時の庶民の生活が垣間見える興味深い資料類もたくさん展示されてましたが、資料類の接写撮影は禁止でした。

第7次大阪大空襲で被災した森ノ宮駅ホーム。

終戦前日に大阪陸軍造兵廠を狙ってB29 150機編隊による1トン爆弾700個の集中爆撃が行われ、大阪城駅近くの京橋駅では人々が避難していた片町線ホームに1トン爆弾が直撃し、700~800人が犠牲に・・・。

初めて訪れたピース大阪でしたが、平和の尊さをあたらめて感じることができる良い機会になりました

滋賀県草津市の中心部にある市指定文化財の道標。

「右 東海道いせみち」「左 中仙道美のじ」と書かれ、ここが東海道と中仙道の分岐点でした。

史蹟 草津宿本陣(滋賀県草津市)

旧東海道五十三次の草津宿にあった本陣は大規模な解体修理を受け、弘化3年(1846年)当時の姿に修復されました。

1996年から一般公開され、今年で公開26周年を迎えました。

コロナが蔓延していた時は閉館してましたが、状況が落ち着いた10月には再び一般公開されていました。

上段の間へ通じる畳敷きの廊下。

宿泊人数が多い時はこの廊下にも襖を入れ、宿泊部屋として利用されていたそうです。

台所土間には一度に大人数の食事の準備ができるようにかまどがいくつも並んでました。

上段の間

座敷部の最も奥にある一番格式の高い部屋で、一行の主客が休泊する部屋でした。

他の部屋に比べると豪華な造りになってますね。

部屋の写真撮影はOKでしたが、部屋の中の右の襖絵はNGだったのでこの角度でしか写せませんでした。。

興味深かったのは主客が利用した湯殿。

下から沸かす五右衛門風呂ではなくて、外の湯沸屋形で沸かしたお湯を運んだそうです。

風呂桶のサイズに比べて部屋が広いのは建物の外からの攻撃に用心したためだとか、これなら槍も届きませんもんね。

旧草津川跡地公園 (滋賀県草津市)

JR琵琶湖線草津駅から南西へ500mほど行ったところにある草津川跡地公園。

草津川は典型的な天井川で度々災害を引き起こしていたことから、2002年に新しい流路に切り替えられ、草津川は廃川となり、その跡地に公園ができました。

この第5区はde愛ひろばの愛称が付けられ、市民の憩いの場となってます。

BBQや窯焼ピッツァも楽しめるSUNDAY'S BAKE RIVER GARDENさん。

他にもホットヨガのお店やイタリアンのSALTIMBOCCA(サルティンボッカ)さんがありました。

北側は商業エリアで南側一帯はガーデンエリアになってました。

つづく

過去記事<Memories of vacations in 2021(9)>

よろしければ、応援クリックお願いします!

ww

ww