9月26日(月)

実はこの先生の漫画、ほとんど読んだことがありません。

私はあまり雑誌を買わず、店頭で気になったコミックスを買います。

そして、選ぶ条件としては(カバーにストーリーが書かれている場合、)話に興味がわいたもの,そして絵が好みのものです。

ということで今回は模写もしてなかったり…

しかし作者が生み出している作品の既刊を少し調べただけでも、この漫画、結構支持が高いんだろうなという印象。

DVD内では絵に対してはあまりこだわりはなさそう(むしろ描くのが…)という感じをわざと出すような発言が多い。

そして会話のちょっとしたスキに笑いをはさもうとする姿勢。

漫画は、自分が楽しいと思ったものを人にも楽しんでもらおうと描くものだと思う。

やはりこういう人の描く漫画は一際魅力があるのだろう。

----------------------------------------------------

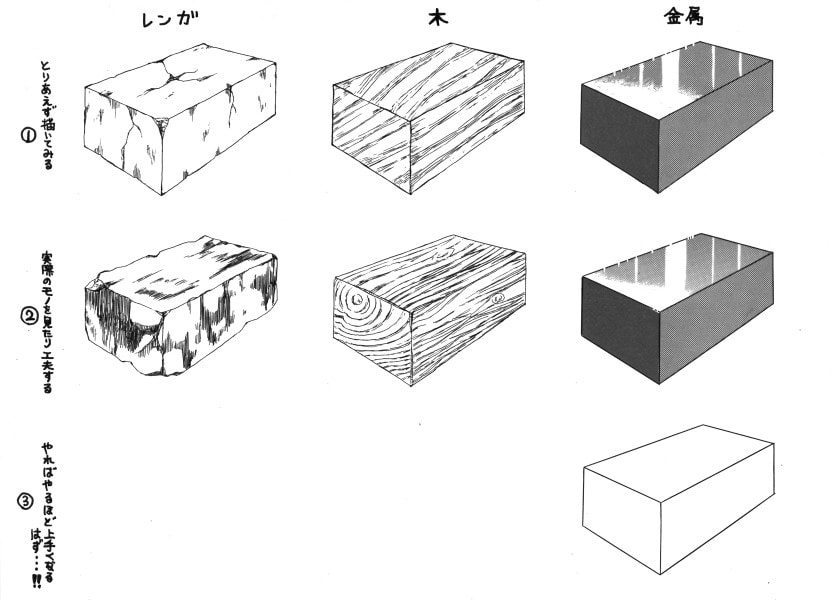

実技!マンガテクニック 第16回 フキダシ

フキダシはセリフを入れるだけではなく、描き方によってキャラクターの心情を表現できる重要なパーツである。

道具

・画びょう

・(厚手の)カッターマット

・金定規

・練りゴム

実践

『ウニフラッシュ』…キャラクターの心の声を表すときに使う

・まずは鉛筆であたりをつける(二重丸)

●中心点を決める(×)

・内側のあたりにペンを入れる

・カッターマットを原稿の下に敷き、中心(×)に画びょうを刺す

・画びょうを中心に定規をあて線を引いていく

●線の長さはランダムに

・最後に内側にはみ出た線をホワイトで調整

↓

(鉛筆部を消しかけすれば)完成!

応用編

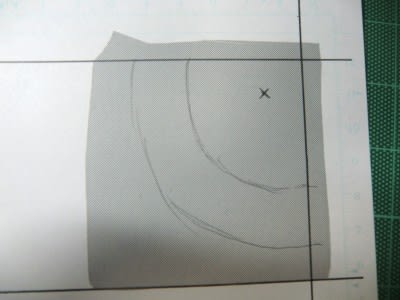

『トーンフラッシュ』

・トーンの上からあたりと中心(×)を描く

・カッターマットを原稿の下に敷き、中心(×)に画びょうを刺す

・金定規を使い、カッターでトーンを削る

●プラスチック製の定規はカッターで削れてしまうのでNG

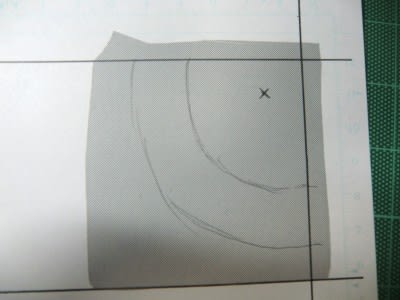

・練りゴムであたりを消す

●普通の消しゴムだとトーンも削れてしまうのでNG

・最後に余分なトーンをはがす

↓

完成!

↓

・繰り返し練習していく…

↓

・ラスト

最初に比べればちょっとはマシになっただろうか?

いろんなフキダシが描ければ直接声に出さずに心のなかで「必殺技」を叫んだりできます。

これで痛いキャラだと思われずに済む^^

------------------------------------------------------------------

<先生情報>(DVD内容範囲)

・下描きはシャーペン

・練り消しで下描きの線を薄くしてからペン入れ

・ペン入れは主にGペン(たけしの時は丸ペンだった)

・インクは製図用インク(PILOT)

・カラーはコピック

・原稿用紙はB4(257mm×364mm)より少し大きい八つ切り(271mm×392mm)のケント紙を使用。

ジャンプの特製漫画スケールを使って原稿の枠を入れる。

空いた部分に絵の練習をするなどと作者は言っていたが、線を引く時なども大きいほうが描き易かったりする

実はこの先生の漫画、ほとんど読んだことがありません。

私はあまり雑誌を買わず、店頭で気になったコミックスを買います。

そして、選ぶ条件としては(カバーにストーリーが書かれている場合、)話に興味がわいたもの,そして絵が好みのものです。

ということで今回は模写もしてなかったり…

しかし作者が生み出している作品の既刊を少し調べただけでも、この漫画、結構支持が高いんだろうなという印象。

DVD内では絵に対してはあまりこだわりはなさそう(むしろ描くのが…)という感じをわざと出すような発言が多い。

そして会話のちょっとしたスキに笑いをはさもうとする姿勢。

漫画は、自分が楽しいと思ったものを人にも楽しんでもらおうと描くものだと思う。

やはりこういう人の描く漫画は一際魅力があるのだろう。

----------------------------------------------------

実技!マンガテクニック 第16回 フキダシ

フキダシはセリフを入れるだけではなく、描き方によってキャラクターの心情を表現できる重要なパーツである。

道具

・画びょう

・(厚手の)カッターマット

・金定規

・練りゴム

実践

『ウニフラッシュ』…キャラクターの心の声を表すときに使う

・まずは鉛筆であたりをつける(二重丸)

●中心点を決める(×)

・内側のあたりにペンを入れる

・カッターマットを原稿の下に敷き、中心(×)に画びょうを刺す

・画びょうを中心に定規をあて線を引いていく

●線の長さはランダムに

・最後に内側にはみ出た線をホワイトで調整

↓

(鉛筆部を消しかけすれば)完成!

応用編

『トーンフラッシュ』

・トーンの上からあたりと中心(×)を描く

・カッターマットを原稿の下に敷き、中心(×)に画びょうを刺す

・金定規を使い、カッターでトーンを削る

●プラスチック製の定規はカッターで削れてしまうのでNG

・練りゴムであたりを消す

●普通の消しゴムだとトーンも削れてしまうのでNG

・最後に余分なトーンをはがす

↓

完成!

↓

・繰り返し練習していく…

↓

・ラスト

最初に比べればちょっとはマシになっただろうか?

いろんなフキダシが描ければ直接声に出さずに心のなかで「必殺技」を叫んだりできます。

これで痛いキャラだと思われずに済む^^

------------------------------------------------------------------

<先生情報>(DVD内容範囲)

・下描きはシャーペン

・練り消しで下描きの線を薄くしてからペン入れ

・ペン入れは主にGペン(たけしの時は丸ペンだった)

・インクは製図用インク(PILOT)

・カラーはコピック

・原稿用紙はB4(257mm×364mm)より少し大きい八つ切り(271mm×392mm)のケント紙を使用。

ジャンプの特製漫画スケールを使って原稿の枠を入れる。

空いた部分に絵の練習をするなどと作者は言っていたが、線を引く時なども大きいほうが描き易かったりする