元亀年間(1570年~1573年)に織田信長は浅井長政を滅ぼして高島七頭も降すと、高島郡には磯野丹波守員昌が入部し新庄城を居城とした。織田信澄はこの磯野員昌の養子となっていたが、天正6年(1578年)磯野員昌は織田信長の勘気を被って追放されると所領は織田信澄が継いだ。織田信澄は織田信長の実弟織田信行の子である。

天正6年(1578年)、織田信澄は、大溝に高島郡支配の拠点として、明智光秀の縄張り(設計)によって大溝城(水城)を築城しました。高島郡支配の拠点が新旭の新庄から、大溝に移ります。高島郡支配の拠点として大溝に城を構えた理由は西近江路が通る交通の要所であったことや、織田信長が琵琶湖の水運を重要視していたためです。

天正10年(1582年)、織田信長が 明智光秀に攻められ本能寺で自害した際、織田信澄は四国征伐の副将として織田信孝(織田信長の三男)に従い大坂にいましたが、織田信澄の正妻が明智光秀の娘であつたことから内通が疑われ、織田信孝・丹羽長秀の軍勢に急襲され摂津の野田城で討たれた。

織田信澄が世を去った後、大溝城主は丹羽長秀、加藤光秦、生駒親正、豊臣秀吉の直轄地、京極高次、織田三四郎、豊臣秀吉の直轄地、岩崎掃部佐とめまぐるしく代わります。

慶長8年(1603年)大溝城は取り壊され、その部材は甲賀郡の水口岡山城に転用されました。現在、天守台の石垣は市の史跡(大溝城本丸跡)に指定されています。

元和5年(1619年)、伊賀国上野より分部光信が2万石で入封し大溝藩となった。大溝藩は廃城となっていた大溝城の三の丸付近に大溝陣屋を構え、以後明治まで代々続いた。

【所在地:滋賀県高島市勝野】

<アクセス>JR湖西線・近江高島駅下車徒歩5分。

▼大溝城までの概略図

▼大溝城本丸の概要

▼大溝城本丸

▼本丸天守台の石垣 ▼本丸天守台の石垣

▼乙女ケ池

万葉の時代は『香取の海』と呼ばれる入り江でした。その後は、大溝城の外堀として利用され、現在は内湖として、散策や釣りを楽しむ人も多い。

2019/06/16 訪城

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

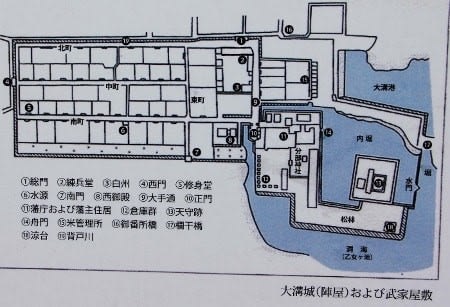

▼大溝城(陣屋)と武家屋敷図

元和5年(1619年)に伊勢上野より分部光信が約2万石の大溝藩主として大溝に入封し、整備された大溝城(陣屋)と武家屋敷図。織田信澄が築いた大溝城の三の丸付近から西に陣屋を構えました。

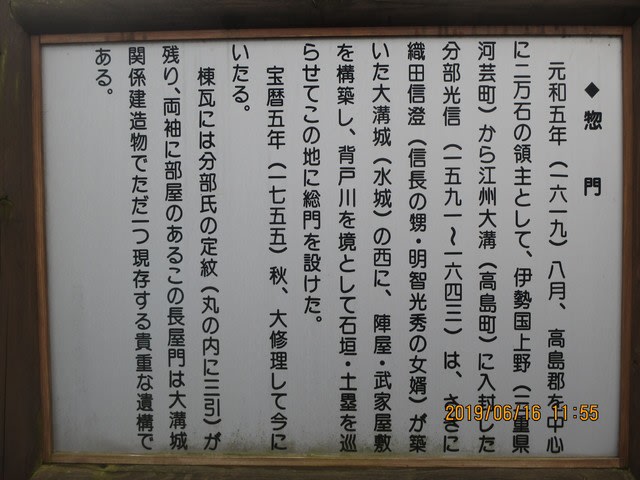

▼惣門の概要

▼惣門

分部氏によって整備された武家屋敷地の出入口の中で最も重要な門(正門)でした。現在、市指定文化財に指定されています。

2019/06/16 訪城