「goo blogサービス終了のお知らせ」が届きました。

2025年11月18日をもって、goo blogはサービスを終了するようです。

最近はブログを更新していなかったのでそれほど感慨はありませんが、過去の記事が無くなってしまうのはちょっと寂しいかな…という感じです。

ということで、Hatenaブログに引っ越そうと重い腰を上げました。

現在goo blogだけでなく他の過去のブログ記事を転載中です。

↓引っ越し先のHatenaブログはこちら

「goo blogサービス終了のお知らせ」が届きました。

2025年11月18日をもって、goo blogはサービスを終了するようです。

最近はブログを更新していなかったのでそれほど感慨はありませんが、過去の記事が無くなってしまうのはちょっと寂しいかな…という感じです。

ということで、Hatenaブログに引っ越そうと重い腰を上げました。

現在goo blogだけでなく他の過去のブログ記事を転載中です。

↓引っ越し先のHatenaブログはこちら

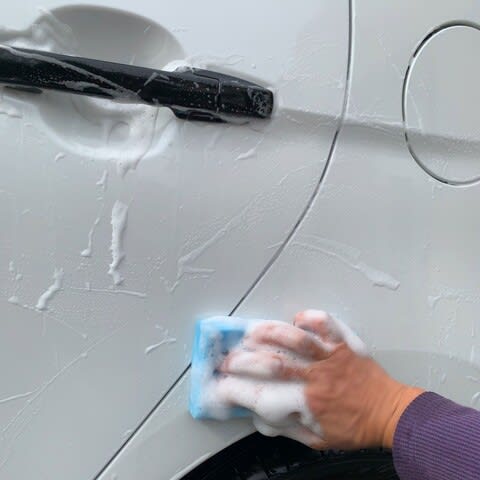

今まで車のシャンプー洗車にダイソーの噴霧器(330円)を改造したフォームガンを使用していたが、あまり泡の出が良くないので結局満足できず、YouTubeなどの情報を参考にコメリのオリジナルブランド「CRUZARD」の泡洗車用フォームガンを購入した。

前からちょっと気になっていたコーナンのフォームガンと瓜二つで、コメリの方が安かったのとタンクにプリントされたブランドロゴもこちらの方が好みだったので購入。

価格も1280円とお手頃で、使用感がよければいい買い物である。

サイトで調べたら近所のコメリでは取り扱いがなかったが、ネットで会員登録して近所のコメリに取り寄せできて、店舗引き取りで送料かからず超リーズナブルに入手できた。

↑わかりやすい取扱説明書が付いているので、間違った使い方をしてしまうことはない。

泡用ノズル(黒色)と、水用ノズル(水色)が付属していて、泡用ノズルは縦・横の回転調節、水用ノズルは広角ミスト・鋭角ジェットの切り替えが可能。

リリースバルブ(安全弁)が付いているので、使用後にキャップを外して泡が噴き出ることがなくていい。

容量が2Lと大きく、軽のN-ONEには1.5Lもあれば十分で多分2L使うことはないだろう。

↑かなり広範囲に泡が広がるのでダイソー改より短時間で広範囲に噴射できる。

カーシャンプーの標準使用量×3倍でもちょっとシャバシャバした泡なので、カーシャンプーと希釈量をいろいろ試してみようと思う。

コスパがよくて機能的に問題なく使用できて、今のところ特に不満はない。

泡洗車用と銘打っているので普通にちゃんと使えそうである。

2年に一度の恒例行事、車検である。

今までは前所有車のアコードワゴンと下の子のムーヴをもうやんがユーザー車検で通していたが、私の所有車もN-ONEの新車になり2年後の車検費用等が購入時にパッケージされているので、当面は息子のムーヴのみを通すことになりそうである。

上の子のNOTE e-POWERはちょっと荷が重いので本人の選択に任せます。

金に物を言わせているので、多分ディーラーで受けることになるだろうね。

奥さんのTanToも希望があればやるけど、買ったクルマ屋さんと仕事上の付き合いがあるので多分ないと思われる。

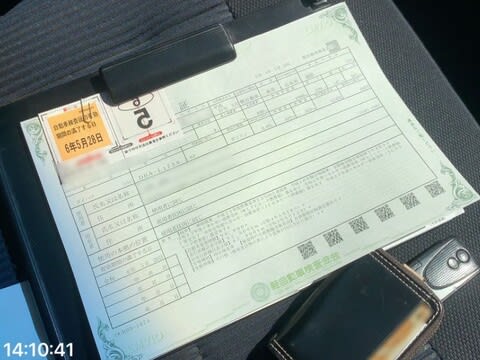

さてさて、先日24ヶ月定期点検整備を行ったムーヴ L175Sの車検を受けてきた。

このムーヴ、2009年(平成21年)5月初年度登録で人でいえば13歳、中古で購入してから6年、購入してすぐに自分で車検を通したので、今回で4回目の自身での持ち込み継続検査である。

5月18日水曜日3ラウンドに予約を入れたので、お昼から決戦に挑んだ。

軽自動車検査協会も大分慣れてきたが、2年ごとなので忘れていることも多くいまだに緊張する。

今回はスマホのドラレコアプリ「スマートくん」で動画撮ってスクショした。

建物内は掲示板を見ながら移動して、検査票・検査申請書の記入、自動車重量税、自賠責保険、検査手数料の納付などサクサクっと済ませた。

申請書受付窓口に移動して書類のチェックをしてもらい検査コースに並んだ。

↑今日は一番右の③コースに並んだ。今日はちょっと暑い。

↑車体の同一性の確認、外観、灯火類の検査は問題なく終わって構内へ進む。

最近はエンジンチェックランプ関係をしっかりチェックされる。

ウインカーを右、左、エンジンを切ってから再始動(チェックランプの確認)、シートベルトを着用してランプが消灯するか・・・を確認された。

「案内いりますか?」って聞かれたので、「多分大丈夫だと思います。」と強がり言ってみたw。

排ガス検査で「選択ボタンを押す」とかモニターに表示されたので、何?何っ?ってあたふたしたが、何もせずにそのままにしていたら排ガス検査が始まった。

↑排ガス検査に合格して、サイドスリップ検査へ…。

ちょっと左に逸れてった感じだが、ハンドルはまっすぐのまま前進して合格。

↑スピードメーター検査、40km/hでパッシングする。

↑スピードメーター合格。

↑ヘッドライト検査、ロービームで検査する。えっ、ええっ!

↑ヘッドライト検査、左右とも不合格。ガ~ン!

「ブレーキ検査の後にハイビームの検査しま~す。」とアナウンスされる。

↑フットブレーキ検査、合格。

指示通りに強めにブレーキを踏むだけだ。

↑駐車ブレーキ検査、こちらも問題なく合格。

↑結局ハイビームでの検査も左右ともダメで、ヘッドライトのHが「×」に…。

ダメだったらテスター屋駆け込めばいいやって思っていたが、落ちるとさすがに凹むね。

よくよく考えたら結構な確率でヘッドライトで落ちて光軸調整しているので、鬼門っていうか大抵ズレるみたいだね。

ちょっと前の調べてみたら、前回はロービームで合格したが、前々回は不合格でテスター屋さんへ走ってるね。

↑前に進み、リフトアップして下回り検査。

検査員の指示に従ってハンドルをフルロックまで据え切りしたり、小刻みに動かしたりする。

エンジンを停止しているのでパワステが利かず重ステ状態である。

下回りを合格して検査票を打刻してもらい返された。

「ライトですね~、お願いしま~す。」とヘッドライトの調整を促され検査コースを後にした。

すぐにすぐ近くにあるテスター屋「スギヤマ自動車」さんでヘッドライトの光軸調整をしてもらった。

そしてまた検査ラインに並ぶ。

今度は真ん中②コースである。

特に理由はないが、行列がちょっと短く見えただけである。

車台番号の確認をしてもらう時にヘッドライトの再検査を申告すると端末で設定してもらえる。

あとは何の操作をしなくてもヘッドライト検査までパスされて進む。

↑当たり前だが、今度はロービームの検査で合格できた。

↑検査コースの出口のところで新しい車検証とフロントガラスに貼り付ける標章ステッカーをもらって終了だ。

いつも新しい車検証とステッカーをもらうと、「あ~、やっと終わった、よかった~」という達成感でホッとして晴れやかな気分で足取りも軽く帰ってくる。

帰って本日の総仕上げ、標章ステッカーをフロントガラスに貼り付けて完了である。

自賠責保険 軽自動車24ヶ月 ¥19,730

自動車重量税 ¥6,600

検査手数料+技術情報管理手数料 ¥1,800

ヘッドライト光軸調整 (スギヤマ自動車) ¥1,100

バッテリー Panasonic CAOS N-60B19L/C7 ¥6,831

チャコールキャニスターホース ¥429

カウルトップヒンジカバー ¥539

エアダクトクリップ ¥88

KYK ブレーキフルード BF-4(1L)¥933

KYK ロングライフクーラントEX(2L) ¥706

アズマ工業 簡易トイレ 強力凝固消臭剤 400g(LLC処理)¥1,360

サンフレアーACE ¥657

リアワイパーゴム GR41 300mm ¥767

・・・合計 ¥41540・・・

↑2016年中古で購入した時からGSユアサのECO.R 60B19Lが装着されていた。

最近充電不足で一度エンジンがかからなかったこともあり、ちょっと不安なので新品に交換することにした。

↑エーモンのメモリーバックアップを使用して時刻表示や設定等が飛ばないようにする。

↑交換するバッテリーはパナソニックのカオスN-60B19L/C7で、大容量なので安心して使用できる。

オマケにブルーバッテリー安心サポート付きである。

↑サクサクっと交換完了である。

↑バッテリーの交換をしようと外した時に、チャコールキャニスターのホースに亀裂を発見。

抜いて確認したらビシビシにヒビが入っていた。

これは要交換である。

↑一時的にに亀裂部分をカットして使用していたが、部品を取り寄せた。

↑ゴム素材のパーツはそろそろくたびれる時期に入っているので、新品交換しておけば安心である。

↑吸気ダクトを取り外し、ダイレクトイグニションを取り外してプラグにアクセスする。

↑3本とも良好な焼け具合で問題なかった。

イリジウムタフに交換してからまだ15,000kmくらいしか走行していないので、省略してもOKだね。

ラジエーターのドレンを外しLLCを抜いてドレンを締め、水を入れてエンジンを暖気させ、サーモスタットを開かせてエンジンに水を循環させては抜く作業を3回繰り返した。

ラジエーターとエンジンの冷却水路を水に置き換える作戦である。

L175Sムーヴのクーラントを交換する場合、クーラント全容量(リザーバータンクを除く)が3Lなので、古い冷却水を抜いて、あらかじめ真水に置き換えた冷却水経路とラジエーターのうち、ラジエーターの水を抜いてそこにLLCの原液1.5Lを入れて、残りは水を補充する。

ラジエーターのエア抜き時には、下がった水位には真水を補充する。

これでクーラントの濃度は計算上は50%になっているはずだが、前段階のエンジンの冷却経路とラジエーターを100%真水に置き換えることは不可能なので、実質的には50%以上の濃度になると思われる。

また、リバーザータンクには50%に希釈したクーラントを入れる。

↑抜いたLLCは凝固剤で処理することにした。

毒性のある廃液はトイレや下水、ましてや側溝などに垂れ流すのは法律的にもNG。

行きつけのカーショップや修理工場に持ち込んで処分してもらうのもアリだが、量が量なので自分で処理して燃えるゴミに出すことにした。

↑「簡易トイレ強力凝固・消臭剤」をLLCに混ぜ込むと固まるので袋に入れて捨てるだけである。

↑新しいLLCは、KYKロングライフクーラントEX、2Lを使用した。

↑フロントブレーキは、パッド残量確認&スライドピンの状態を確認してグリスアップした。

↑ラバー兼用のブレーキグリスを使用した。

↑リアブレーキは、ライニングやシューを清掃・残量確認して、ホイールシリンダの液漏れを確認した。

↑ワンマンブリーダーでフルード交換した。

↑ブリーダーから抜き取ったフルードは意外ときれいだった。

やはり使わないとフルードも劣化が進まないようだ。

↑ベルトの貼り具合やひび割れなどがないか確認した。

↑A/Cベルト、オルタネーターベルトともひび割れもなく、問題なさそうなので継続使用する。

◆その他の車検には特に関係ないけど気になるので交換した部品

↑リアワイパーゴムが切れていたので交換した。

↑替えゴムは特に何のこだわりもなく単に安かったので、NWBのGR41(300mm)に交換した。

↑カウルトップのヒンジカバーの爪が折れて、すぐに外れてしまう。

タイラップで縛っていたけどこれを機に交換することに…。

↑490円+税だったので、もっと早く交換すればよかった。

↑交換したら前から付いているカウルトップの色あせが気になるようになってしまった。

バッテリー以外は特に問題がなかったので、急ぎ交換する部品はなかった。

エンジンオイル、オイルエレメントは交換時期になっていないので交換していない。

主だったものを記事にしたが、エアエレメント、下回り、足回り等、他にも点検記録簿に沿って点検を行っているが、こちらの記事では省略している。

こんな感じで点検整備を済ませたので、点検整備記録簿を書いていよいよ車検に挑むことにする。

ダイソーの加圧式霧吹き(ペットボトル用)は中の液体が少なくなると自立できないし、持ちにくい形状で使いづらい。

前行った店は置いていなかったんだけど、近くのもうちょっと大きいダイソーへ行ってみたら330円の園芸用噴霧器(約1.5L)が売っていたので、もういても立ってもいられず買ってしまった。

まあ、所詮330円だからね。

↓画像がぺちゃんこですがこんなやつです。

こちらも用途としては噴霧器なので改造が必要で、基本的には加圧式霧吹き(ペットボトル用)と同じ。

↑キャップを外して細い方の管の上から3~4㎝のところに千枚通しで穴を貫通させる。

↑YouTube「車DIY ムーンリバーチャンネル」さんの情報で、

↑YouTube「車DIY ムーンリバーチャンネル」さんの情報で、

これを詰めるとスポンジやフィルターがつぶれないので良いということなので用意した。

↑ステンレスたわしを小さくちぎって丸めたもの3つほどと激落ちくんのメラミンスポンジを用意した。

↑噴射口の先端を外してステンレスたわしを入れる。

↑その上からから激落ちくんメラミンスポンジを詰め込む。

他の改造点として、先端を外した中にある黒っぽいパッキンの穴の径を細いドリルを使って広げた。

これも広範囲に噴射するための前出のYouTubeの情報だが、広げ過ぎると使い物にならなくなるらしいので広げる場合は自己責任で…。

↑ボトルの1125mlのラインまで水を入れて、

シュアラスターカーシャンプー1000をキャップ3杯入れて準備完了。

↑一応広範囲に噴射できるが出る量が少ない。

↑同じところにしばらく噴射しないと泡で覆えないね~。

これは加圧式霧吹き(ペットボトル用)改と同等程度。

↑泡が少なくて隙間なくつかないので物足りない。

↑泡の感じもイマイチなのでもう少し改善が必要だね。

↑メラミンスポンジはステンレスたわしを入れても水圧でつぶれて出が悪くなるので、

レンジフィルターの不織布に交換した。

↑小さく折りたたんでステンレスたわしの上に詰め込んだ。

↑泡の出る量は前より増えた気がする。

↑泡の状態もメラミンスポンジの時よりいい。

結果的にメラミンスポンジより泡の出が良くなった。

でも、既製品として販売されているフォームガンのように一気に広範囲を泡々にはできないので、ちゃんとしたフォームガンを買おうか気持ちが揺らぐ。

でも、正直330円+αでそこそこ使えるのでコスパが非常に高く魅力的なのは確か。

仮に別のものを買い足しても、悔いは残らないだろうね。

もう20年以上前から使用しているカヤバのシザーズジャッキ、使い勝手はいいんだけどジャッキアップする部分が金属なのでジャッキアップポイントを痛める可能性がある。

今まではフロアジャッキと併用していろいろ考えながら使っていたけど、子供が使うことやN-ONEのちょっと広いジャッキアップポイントにも使いやすくすることを考えてラバーパッドに交換することにした。

↑あまり使い勝手がよくない真ん中のヘッド部分をラバーパッドに交換する。

↑ドリルでもんでもよかったのだが、リベットを確認したかったのでヤスリでひたすら削った。

リベットはアルミの8mm径のものが使われていた。

↑リベットが外せたら今度は台座の回り止めの突起部分を平らになるまで削る。

↑台座部分をまっ平にして、ひたすら磨いてツルピカのきれいな状態までにできた。

ラバーパッドはそのままポン付けできるALPHAさんとかの製品もあるが、ちょっとお高いのでとにかく安く上げることを考えてジャッキスタンドのものを流用することにした。

アストロプロダクツやストレートさんで扱っているジャッキスタンドのラバーパッドアダプターも安くてよいのだが品切れで手に入らず、エマーソンのラバークッションの台座部分をちょん切って使うことにした。

↑エマーソンEM-250、1336円+送料990円だったが、

ネットショップのポイントで格安ゲットできた。

↑台座部分を使うので金ノコで切り落とす。

↑溶接部分が肉盛りしてあるので結構削らなければいけなくなった。

↑グラインダーで大まかに削ってから、ひたすら人力でヤスリがけして平坦にしていく。

↑固定には平薄リベット8×12(8㎜径、長さ12㎜)、

プッシュナットSPN-8(いずれもステンレス製)を使用した。

↑ラバーパッドはリベットの逃げを彫刻刀で加工して作っておく。

↑台座がほぼ平坦にできたので、

ラバーを仮止めして飛び出たビスを金ノコで切り落として平坦に整える。

↑真ん中に鉄鋼用ドリルで8mm径の穴を開けて、シャーシブラックで塗装して組み付ける。

リベットを通してからラバーパッドをビスで固定。

これで準備は整った。

ここまでほぼ人力のヤスリがけでとても疲れた。

次の日も腕や手指が痛かった。

安く上げようというケチケチ精神も程度の問題だよね。

↑回転の滑りをよくするためにグリスを薄く塗って組み付けた。

↑リベットにプッシュナットを差し込んで固定する。

↑ラバーパッドを引っ張ってみて抜けないか確認して完成。

↑苦労の末、なんとか完成にこぎつけた。

↑浅い溝、深い溝を回転させて使い分けできる。

↑N-ONEに実際使ってみると深い溝でジャストフィットする。

溝の幅もちょうどよかった。

↑今まで使っていたケースが使えなくなり、かなり大型(仮)に…。

ちょうどいい大きさのケースがないかな~。

もうちょっとお金を出せばここまで苦労することもなかったのに、無駄に労力を使った~。

結果的には至極マトモなジャッキに改造できてよかった。

何十年も現役で、正直KYBのシザースジャッキ、コスパ最高。

でも、改造したからにはまだまだ活躍してもらわないとね。

以前、会社からの帰り道、よく確認もしない歩行者がふいに県道を横切ってきて、あわてて急ブレーキをかけてホーンを鳴らしたのだが、人が飛び出してきたことよりもN-ONEのホーンの「ビーー!」っていう情けない音に正直びっくりした。

前に乗っていたアコードワゴンもホーンをミツバのアルファホーンに変えていたけど、N-ONEこそ変えないとダサいシングルの貧弱な音だったので、早速交換することにした。

最近の軽自動車のエンジンルームのフロント周りはとにかく狭い。

ホーン交換はバンパーを外さないと無理そうだし、フレームとバンパーの隙間が非常に狭くて大きなホーンは到底無理そう。

アコードで使っていたアルファホーンを引き継ごうかとも思ったが、スペース的に到底無理なので、コンパクトなホーンを探すことにした。

みんカラなどを参考にすると、ミツバのプラウドホーンが非常にコンパクトで価格もおてがるなのでこれに交換することにした。

↑ミツバサンコーワのプラウドホーン、ヨドバシドットコムで2510円で購入。

↑高音490Hz、低音410Hzで、もちろん保安基準適合品。

↑シングルからダブルに交換なのでホーンハーネスを使用する。

ホンダの純正ホーンコネクターに接続できるホンダ車用で、Amazonで2211円で購入。

↑接続に必要な配線一式と30Aリレーがセットになっている。

↑純正コネクターにワンタッチで接続できるので、配線の加工が不要なのがいい。

まあ、バンパーの取り外しに関しては、みんカラやYouTubeで様々な方々が紹介してくださっているので、それを参考にしてサクサクっと進める。

↑まずナンバーを取り外してナンバー裏のクリップを外す。

↑ナンバー裏のボルトを外す。

↑バンパー左右の+ネジを外す。

↑バンパー下のクリップを外しまくり。

↑外す前に念のため養生テープを貼っておく。

↑まだ新しいからついつい過保護になるよね。

↑かなりの力技で「バキッ」と外側へ引っ張り気味に外す。

↑フォグランプのコネクターを取り外す。

↑バンパーの上側を手前に引っ張ってやっと外れた。

↑すんなり外れてくれなくて結構引っ張ったので、

バンパーの上側の嵌め合い部分が傷ついて変形してしまった~。(泣

↑向かって右側に純正のシングルホーンがあって、一個はここで問題なさそう。

↑まず純正ホーンを取り外す。

↑純正のステーより幅が広いので収まらないぞ。

↑ディスクグラインダーでちょこっと加工した。

↑ステーの受け側を逃がして無事取り付け可能になった。

↑ステーが自由に角度調整できるので、開口部を下に向けて固定した。

↑もう片方は何だっけ、これ、安全装備のセンサーだっけ?

これがなければ余裕で付くんだけど…。

↑こんな感じで付くんじゃないかと試行錯誤したけど、バンパーと干渉しそうで却下。

↑ステーを駆使してやるしかないかと思ってエーモンのステーを買ってきた。

左のはリレーの固定に使おうと思って購入。

↑ステーは長すぎるのでディスクグラインダーでカットしてキレイに整える。

↑これはエンジンルーム、上からの画なんだけど、

エンジン左側のボディーアースにステーを共締めすることに…。

↑ステー延長でヘッドライトの下側に取り付けた。

ステーが長くなったので、ホーンが振動で大きく揺れるが接触はないのでOK。

ホーンが鳴るか確認したら、これでバンパーを元に戻す。

↑ステーを曲げてちゃんと確認したつもりが、バンパーを戻したら微妙に接触する。

↑仕方がないのでカバーを外して、

角度を調整してグイグイっとホーン本体を押してステーを曲げて何とか接触を回避。

↑ホーンリレーはエンジンルーム右側にステーで固定した。

前々から交換したいと思っていたホーンがやっと交換出来てスッキリした。

バンパーを外すのが今回の最大のイベントだけど、さほど難しくない。

でも、傷を付けたり破損させたりするのが心配なので、やっぱり最大限に気を使った。

それでもバンパー上側の嵌め合いはちょっと痛めてしまった。

きっとちょっとしたコツのようなものがあるんだろうな~。

あと、やっぱり狭くてスペースがないのでどう配置するかで悩んだね。

強引に取り付けてもいいけど、どこかに接触して音質や音量に影響がでてもいやだし。

結局禁じ手の「ステー曲げ」しちゃった。

ホーンの取り扱い上の注意には、ステーは絶対に折り曲げないでくださいって書いてあるから…。

まあ、それもこれも自己責任。

何が起きても文句は言わないし、責任は問いません。

ホーンを交換して、結構いい音になったので、無駄にホーン鳴らしたくなっちゃって困るね。

無駄にホーン鳴らすのは違反だし、煽り運転の原因にもなっちゃうので、街中では自粛して郊外のひと気のないところでひそかに「パッ!」って鳴らしてます。

何やってるんだろうね、俺は。。。

うまい、安い、速いの三拍子じゃないけど、いい音、安い、コンパクトの三拍子で結構満足しています。

ミツバのホーンは本当に間違いないね。

この記事は全くの素人がKeePer技研さんのコーティング施工の真似をして作業しているものです。

もちろんKeePer技研さんの非公認ですので、この記事を参考にして作業をされて不都合が起きても何の責任も負えません。

また、矛先をKeePer技研さんに向けられても、KeePer技研さんにご迷惑をおかけすることになります。

単なる一個人の趣味の延長で行っていることですし、記事は個人の見解ですので、決して誰かに責任を追及するようなことはなさらないでください。

もし参考にされる場合はリスクが伴うことを十分認識していただき、全て自己責任でお願いします。

新車を買ったとき誰もがコーティングをすることを考えるんじゃないかと思う。

新車は基本的に傷がない状態だから、コーティングすることできれいな状態がパッキングされて保護できる。

ディーラーでも新車は下準備の必要がないのでしきりに勧められるよね。

稼ぎどころなわけだ。

さて、私はというと、コーティングどうしようかなって思っているうちにはや6ヶ月が経ってしまった。

そうこうしているうちに洗車ワックスや簡易コーティングでスポンジやクロスを引きずったキズがついてしまったし。

は~、どうすっかな~。

コーティングはしたい、でも高い!ということで…

「N-ONE(JG3)に、非公認・無資格・DIYで ダイヤモンドキーパー施工してみた。」

なんか世間がザワつきそうな表題である。

KeePerは多分クルマ好きなら知ってる人は多いだろう。

カーコーティングと洗車の専門店としてポピュラーで、KeePerでコーティングしたよっていう人は結構いると思う。

街のガソリンスタンドでも施工しているところがあるから知名度は高いだろう。

何を隠そう家(うち)の奥さんもキーパーラボで、毎年クリスタルキーパーを施工してもらっている。

キーパーから車が戻ってくると、さすがにヌルッとした艶で仕上がりがよくていいなって思う。

ただ、撥水のもちに関してはちょっと疑問視しているけど…。

で、もうやんのツッコミどころはやっぱり高いっていうところ。

サイズによって価格は大きく変わってくるが、軽自動車(SSサイズ)で下位グレードのクリスタルキーパーでも16600円~、ダイヤモンドキーパー 47500円~、Wダイヤモンドキーパーで68800円~と、結構な金額となる。

クリスタルキーパー安いじゃんって思うけど、1年間ノーメンテっていうだけで、かけたらかけっぱなしってわけではなく、毎年の施工が推奨されるので結構な出費になってくる。

結局定期的なメンテナンスありきだからね。

ディーラーの新車購入時に勧められるコーティングに比べればお値打ちなのかもしれないけど…。

結局それって施工する人の工賃(人件費)なんでしょ?

KeePerの場合はKeePer独自の有資格者が施工するということなので、出来栄えのレベルはある程度保証されるということのようだ。

材料(薬剤やクロスなど)さえあれば自分でやっちゃうのになって思うのがDIY大好きケチケチ男 もうやんなんだけど、いるんだよね同じこと考える人が…。

ネットを検索するとそんな人が結構出てくる。

というか、いるんだよね売ってる人が、キーパーの材料を…。

ネットショッピングサイト、フリマアプリ等で、かなりの量が出品されている。

ここで買って自分でやりゃあ安くなるっしょ。

もし失敗したって自己責任だから誰も責めないしね。

自分で自分を責めるだけだから。

ということで、買ってしまいました。

フリマアプリで。。。

セット内容は…

ダイヤケミカル×1

レジン2×1

ダイヤスポンジ×1

レジンスポンジ×1

黄色スポンジ×1

ダイヤクロス×2

レジンクロス×2

キーパークロス×1

これで11000円、高いか安いかは正直わからないけど、いろいろ比較して一番お値打ちそうだったので決めた。

実際には割引クーポン使ったので9500円(送料無料)だったけどね。

これでうまくいけば十分満足できるお値段じゃないかと思う。

それも、やろうとしているのはダイヤモンドキーパーだから、コスパは高いでしょう。

薬剤に余裕があればルーフだけダイヤモンドキーパーケミカル(以下、ダイヤケミカル)をWにしてやろうかと思っているので、ルーフだけWダイヤモンドキーパー(もどき)というわけだ!!

何をやってもカラスの勝手でしょ。

ダメもとでやってみますよ。

まず下準備にマイクロパウダー(研磨剤)入りの水アカ取りシャンプーを使用して洗車。

どちらにしても塗装面をリセット(コーティングなどをきれいに落とした状態)しなければいけないので、シャンプーである程度汚れと水アカを落とす。

次にKeePerの爆ツヤ(別途購入)で汚れを落としながらコーティングなどの成分を落とす。

爆ツヤは、使用することで汚れを落としてシリコンオフするだけでなく、オーロラマークを消して艶が出るというから不思議なクリーナーだ。

水で流して弾きがあればその部分は再度爆ツヤでこすって弾きがなくなるまでクリーニングする。

爆ツヤでクリーニングが終わったら、再度洗車、今度は研磨したくないのでシュアラスターのカーシャンプー1000を使用して洗う。

ルーフは黒なので傷がよくわかる。

爆ツヤを使う前は、結構荒いオーロラマークがルーフ全体にあったのだが、使用後塗装面の状態が結構整ってきれいになった。

しかし太陽の反射の横にブルーのオーロラマークが出る。

非常に細かい傷であることは確かなのだが、この上にコーティングをかけるのも納得がいかないので、コンパウンドで軽く研磨する。

↑ルーフに青い筋があるのがオーロラマーク、反射の具合で結構気になる。

今回は3Mのコンパウンドの中でも最も粒子の細かいツヤ出し「3M ウルトラフィーナ グロスアップ コンパウンド 5959」を使用した。

このコンパウンド非常に優秀で伸びがよく、Φ125mmのスポンジバフに米粒3粒くらいの大きさで十分研磨が可能、それでいてなかなかコンパウンドが切れない。

ホワイトパールのボディーは傷の有無はほとんどわからないが、こちらも全体を軽く研磨した。

↑短時間の軽~い研磨でルーフのオーロラマークは消すことができた。

↑なかなかコンパウンドが切れないので、ある程度のところでマイクロファイバークロスでふき取った。

↑3Mのウルトラフィーナ、超優秀でおススメ!

↑ほとんど傷が確認できないほど想像以上にきれいに仕上がった。

この後再度洗車してコンパウンドを洗い流し、これでやっとコーティングにかかれる。

今日一日で何回洗車しとんねん。

KeePerコーティングの施工方法については施工マニュアルがネットにアップされているし、YouTubeに参考になる動画がたくさんアップされている。

KeePer技研さん自体が技術コンテストなどの動画をアップしてくれているので、作業の流れ、アイテムの使用方法など非常に参考になる。

登場するのは技術コンテストのチャンピオンなので、その技術は確かなもので参考にして間違いはない。

この動画のおかげで作業を進めるにあたっての後ろ盾というか確信をもらった。

クリスタルキーパーとダイヤモンドキーパーの違いは濡れたボディーに施工するか乾いたボディーに施工するかの違いがある。

クリスタルキーパーはボディーに残った水と反応させてコーティングを硬化させるので拭き取りが終われば次のステップに移れる。

一方ダイヤモンドキーパーは乾いたボディーに塗布して空気中の水分と反応させて硬化させる。

そのためダイヤモンドキーパーは1時間以上は放置して硬化を待たなければいけない。

ただ、水シメという方法で時間短縮も可能。

使用するダイヤケミカルの量も、ダイヤモンドキーパーの方が原液を塗り広げる分たくさん必要になるようだ。

今回は洗車後完全に水分を拭き取った状態でダイヤケミカルを塗布して、時間をかけて硬化を待つことにする。

ダイヤモンドキーパー相当の施工をするわけだ。

まず1層目のガラス被膜の塗布、拭きあげを行う。

ダイヤケミカルはマイクロスポンジに2往復Wの文字を描くようにスプレーして、50㎝四方の小スパンに縦横に塗り込んでいく。

次に乾いたダイヤクロスで拭き上げ、別の乾いたダイヤクロスで仕上げる。

↑乾きが早い気もするが、2枚のクロスを使って段階的に拭きあげることで、ムラなくきれいに仕上がる。

気温は20℃前後で薄曇りだったが、ルーフ部分は若干熱を持っている状態で日の高いうちはちょっと施工をはばかられた。

それで、昼間のうちはボディーの日陰になっている部分から施工して、日が傾いてきてからルーフ部分を施工した。

ソリッドの黒で汚れや傷が目立つルーフはダイヤケミカルを2度塗りした。

1回目を塗布拭き取り後、1時間ほど放置して2回目を塗布して仕上げた。

(マニュアルによると、Wダイヤモンドは1回目のダイヤケミカルの塗布から3時間以上置いて2回目塗布、1時間以上置いてレジン2施工とあるのだが…。)

これでより厚いガラスコーティング被膜が形成されたと思う…、というかされたハズ。

時間短縮のための水シメという手もあったのだが、若干作業に不安があるので自然硬化を待つことにした。

とにかく時間がかかり今日中に終われるのか少々焦ってきた。

全体に塗布、拭きあげが終わったら拭き残しがないか確認して次の工程に進む。

↑ムラもなく、いい感じにガラスコーティングまで仕上がった。

次に2層目の撥水効果の被膜を形成するレジンコーティング(レジン2)を施工する。

レジン2のスプレーはまずよく振ってからレジン用スポンジに大きく2往復させて(Wの文字を描くようにして、スポンジにケミカルがしみ込んできたらVの字に)スプレーし、ボンネット1/4を1スパンとして塗り広げ、レジン2が乾く前に乾いたレジンクロスを使用して拭きあげ、別のクロスで仕上げる。

(N-ONEだったらボンネット1/2~1/3くらいの面積で1スパンでいけるかもかもしれない。)

↑上半分がレジン2未施工で、下半分がレジン2施工後、施工後は明らかに色が濃く深みがある。

↑こちらもレジン2 施工前、施工後の比較、違いがよくわかる。

この作業を全体に行い、拭き残しがないか確認したらコーティング作業は完了である。

実はちょうどこのコーティングを施工しようと思ったとき、家の奥さんがTanToのボディーを傷つけられたって騒いで言ってきた。

いたずらでボディーをガリガリってやられたって言うけど、見てみたら助手席側の前ドアから後ろドア、そしてガソリン給油口の辺りまで、薄~い線傷がス~ッとついている部分と薄れて付いていない部分が断続的に続いていて、意図してガリガリやったのならず~っと傷が続いているはずだからいたずらとは違うだろう。

バックとかの金具が接触してできたひっかき傷のように見える。

それも白くなってはいるけどとても細くて浅~いキズで、コンパウンドで何とかなりそうだったので、傷はその日のうちにさっさと研磨してきれいにした。

それでまたKeePerに部分施工頼まないといけないのかなぁって言うので、ちょうど自分のN-ONEコーティングするから薬剤が残ったらやってやるよって…。

なんて優しいんだよ俺はっ、少しは感謝してほしいよな…。

N-ONEの施工が終わった次の日に左側ドア2枚とその後ろ(フロントフェンダーを除く)左側面全体をサクッとコーティングした。

全体を洗車、左側面の作業箇所を爆ツヤでクリーニングして再び洗車、左側面のみ濡れた状態でダイヤケミカルを塗布して拭き上げ、同じくレジン2の塗布・拭き上げという流れで、クリスタルキーパーの行程を施工した。

洗車後の水滴が残った状態でダイヤケミカルを塗布すると、ケミカルの伸びが良くてかなり作業が楽だった。

ダイヤモンドキーパーの行程よりもおてがるで簡単、明らかに作業性がいい。

↑ヌルテカを超えたヌルッ、ビカッと輝くボディーが無茶苦茶きれいだ。

↑やっぱりブラックはきれいに映り込んで鏡面仕上げがわかりやすくていいね!

↑やっぱりブラックはきれいに映り込んで鏡面仕上げがわかりやすくていいね!

いや~、正直大満足です。

やっぱりきれいな自分のクルマ見るのうれしいっす。

納車直後の状態に戻った、いや、それ以上の状態に仕上がったような気がするね。

やればやっただけの結果は得られるんです。

それは素人とかどうとか関係ないです。

ただただ愛車への愛です。

↑ルーフの鏡面の映り込みがとてもきれいだ。

↑う~ん、ホワイトパールはコーティングの具合がわかりづらいのが残念。

木曽三川公園までチョイ乗りして撮影したけど、白い部分はイマイチきれいさが伝わりにくい。

今後は撥水のもちなど検証したいと思うけど、いや~絶対洗車のみで我慢できそうにない。

奥さんがKeePer LABOで、メンテナンスは洗車のみでワックスやコーティング剤は使わない方がいいですよって言われたって言っていたけど、きっとガラス系の簡易コーティング剤使っちゃうだろうな~。

何はともあれ、KeePerさん 非公認・無資格のダイヤモンドキーパーDIY施工は、自分的には大成功でした。

アコードワゴン(CF6)から取り外して約半年放置したままになっていたETC車載器の三菱電機EP-726B、N-ONE(JG3)購入後かなり経ってしまったがやっと取り付けだ。

アコードワゴンに使っていたものなので、2006年発売でとにかく古く15年ものだ。

いい加減新しいの買えよって話だが、せっかくまだ使えるのに捨てるのも何なのでN-ONEに引継げるものならば引き継ぎたい。

ただ電波法の改正により一部ETC車載器(旧スプリアス規格にもとづいて製造されたETC車載器)は2022年12月以降継続使用できなくなるという情報が巷に流れたので、いよいよ使用できなくなるのか?って思ったのだが、三菱電機の全てのETC/ETC2.0車載器は新スプリアス規格に対応しているらしく、問題なく継続使用できるようだ。

汗だく作業は嫌なので、涼しくなるのを待ってから…ということでこんなに遅くなってしまった。

そしていろいろ内装を外したりしなきゃいけないので、アイドリングストップキャンセラーも同時にやっつけてしまおうってことで、ずるずると先延ばししていた。

案ずるより産むがやすし、さっさとやれば大したことじゃないのにねって話。

さて、ハンドル下の純正のETC取り付け位置にビルトインで取り付けするのだが、取り付けには社外品の取り付けブラケットを使うか、純正の取り付けアタッチメント(キット)を使うか少し悩んだ。

社外品は3000円以内で用意できるが、ETC車載器の周りの隙間を埋めるゴムのパーツがないので隙間テープのようなもので埋めなければいけない。

一方ホンダ純正の取り付けアタッチメントは値段は5500円と高いが、純正位置にピッタリ収まるゴムの枠もあるので収まりがいい。

アンテナ線を配線するためにAピラーを取り外した際の飛散防止用クリップ(赤い固定用のパーツ)や専用の電源配線コードなども付属して至れり尽くせりだ。

見栄えのことを考えると絶対純正取り付けアタッチメントを選びたい。

結局ホンダ純正をネットでポイントを消化して約4000円でゲットした。

純正の取り付けアタッチメントは3種類あって、ETC車載器用、ETC2.0車載器用、ETC2.0車載器ホンダ純正ナビ連動用とそれぞれ値段が違う。

EP-726BはETC2.0ではないが、多分付属する接続コードの違いだけのようなので(正直電源なんてどこからでも取れるので)、一番安いETC2.0用のアタッチメント 08E26-T4G-B00H(5500円)を選択した。

今後ETC2.0に交換する可能性もないとは言えないので…。

EP-726Bは分離型なので、アンテナをフロントガラスに設置してAピラーに配線を通してハンドル下の純正取付位置まで持ってこなければならない。

Aピラーを取り外すのであれば、ついでに暫定取り付けだったドライブレコーダーを確定にしてしっかり取り付けようと思う。

NEO TOKYOのようなルームミラー型ドライブレコーダーが欲しいと思っていたのだが、ほかにも弄りたいところがいろいろあるので、とりあえずドラレコはいいかなって…。

配線の取り回しについてはいろいろ詳細に教えてくれているサイトがあって、それを参考に取り回すことにした。

Omiさんの下記サイトはN-ONEにドライブレコーダーを取り付ける解説をしてくれていて、内装の剥がし方のヒントなど情報が豊富で非常に参考にさせてもらった。

ドライブレコーダーにとどまらず、いろいろな用途に内装の取り外しや配線の取り回しは参考になるので、リンクを貼っておく。

↑Aピラー(運転席側)は上の方を手前に引っ張って浮かせてから天井の方向へスライドさせるように外すのだが、くだんの飛散防止クリップが付いているので、よく観察して外す。

↑Aピラーを浮かせた状態で赤い飛散防止クリップを定規のようなもので少しずつずらしていき外す。

↑エアバックがあるので、作動した時にAピラーが飛ぶのを飛散防止クリップで抑止するようだ。

もし飛散防止クリップを破損させたら新品に交換しておく。

↑構造をよく観察すると外し方もなんとなくわかる。

↑ルームミラー上のカバーを外し、ドラレコの電源コードを天井に這わせて運転席側のAピラーへ持っていく。

↑ドライブレコーダーとETCのアンテナ線をエアバックに干渉しないようにタイラップで固定して奥の方に収めておく。

↑下の方は配線を保護するためにスパイラルチューブを巻いておいた。

↑内装のカバーを外して配線を取り回し、邪魔にならないところに収めておく。

↑電源の取り出しはオプションカプラーをヒューズ盤に差し込むことで簡単に取り出すことができる。

ヒューズ、ギボシ端子付きでメルカリで1590円で購入(販売元:AK Factory)。

↑矢印の上から5番目、左から2番目の空きヒューズボックスにヒューズを差し込む。

↑右上のコネクターにカプラーを差し込むことで電源が取れるので簡単だ。(ピンボケ御免)

↑ハンドル下のカバーを外して純正位置にETC車載器の取り付けを行う。

↑ETC取り付けスペースのダミーのフタを外して、取り付けアタッチメントの金具を取り付け、両面テープで車載器を固定する。

↑ボタンの操作具合やカードの取り出し具合を確認しながら、車載器の位置調整を行い固定。

↑ETC車載器とドライブレコーダーの電源を接続したら、絶縁テープで保護しておく。

↑配線の噛み込みがないか確認しながら車両の配線を戻しカバーを元通り組み込んでいく。

↑純正位置なので非常にスッキリきれいに収めることができた。

↑この三菱のETC車載器のデザインは丸みがあってちょっとチグハグに感じる。

Panasonicなどの角ばったデザインの方がしっくりくるなぁ。(まぁ、しょうがないね。)

スピーカーは裏側に両面テープで貼り付けて、表からは見えないようにした。

再セットアップは後日オートバックスで行った。

セットアップ料金は2750円。

大体のカーショップなどは普及促進キャンペーン参加店なので、この値段でできるようだ。

これでやっとETCが使えるようになった。

ただ、ETC車載器が古いだけにちゃんと作動するかちょっと不安なので、近々試運転がてら高速乗ってみよう。

ずるずると先延ばしにしていた作業だが、DIYでもやってみれば特に難しいこともなく、仕上がりもきれいに収まるので十分満足できた。

なにがって、新車をイジって傷を付けたり不具合を起こしたりするのが怖くてなかなか踏み切れないのだが、いろいろググって記事を参考にすれば、とても心強い後ろ盾になってハードルはグッと下がる。

わたしのサイトもそういう存在になれたらと思うのだが、果たしてみなさんの参考になっているのかな。。。

最近の車は燃費向上のためのECOモード(燃費向上を重視した運転モード)があり、アイドリングストップ機能が付いている。

N-ONE(JG3)も例にもれず付いているが、アイドリングストップはもうやんからすれば大きなお世話だ。

エンジンを始動すると必ずECOモードになり、アイドリングをストップしたくなければエンジンを始動するたびにECOモードを解除しなければならない。

そして、残念ながらECOモードとアイドリングストップ解除は両立しない。

ECOモードをONかOFFか自分の好みでエンジンを始動できるように設定できればいいのだができない。

願わくばECOモードでアイドリングストップしないのがベストなのだが…。

もうやんにとってはアイドリングストップで得られる燃費向上よりも、バッテリーやセルモーターに対するストレスの方が気になる。

ひいてはそれらの短命化によるランニングコストの増大にも大きく影響してきそうなので、アイドリングストップで浮かせた燃料代ではそれらの元が取れないのは明白だろう。

今年の初め、うちの奥さんのTanToの車検の時、バッテリーが弱ってますよってクルマ屋さんに言われた。

「えっ、そんなはずないですよ、バッテリー交換して2年もたってないのに…。」

診断機で要注意と出たらしい。

PanasonicのCAOS(M-65)がだよ…。

考えられる原因はアイドリングストップくらいしかない。

TanToはそれ以来、簡易アイドリングストップキャンセラー(ボンネットを開けているときはアイドリングストップしないのを利用してそのカプラーを短絡させ解除)でアイドリングストップしないようにした。

それからも特に問題なくエンジンは始動できているので、バッテリーへの負担は減ったものと思われる。

このことがあってから、完全にアイドリングストップに対しての不信感がわいた。

ダメ押しはとあるYouTubeだった。

配線を加工することなくカプラーオンでアイドリングストップがキャンセルできるキャンセラーを検索していたら、株式会社エンラージ商事というメーカーがこの分野ではとても有名で定評があるようなので、このメーカーのものを取り付けることにした。

価格は4980円と決して安くはないけど、完全カプラーオンという利点が大きい。

しっかりとした取付説明書が添付されているだけではなく、車種別の取り付けを解説する動画もネットにアップされており、DIYでの取り付けもかなりハードルが低い。

実は今年の4月に購入してETCの取り付けと一緒にやろうと思っていたので、ずるずると先延ばしにして半年くらいたってしまった。

改めていろいろ取説等見ていたら保証期間は3ヶ月でそれ以降の不良品の返品交換は不可のこと。

もし不良があっても無償交換してもらえないことに気付いて正直焦った。

そのあたりはちゃんと確認しておくべきだった。

そしてつい最近この商品を検索し直したら最新バージョンVer.2.0が出ているではないか。

放置しておくくらいなら最新バージョンを買えばよかった…。

まあ、あとの祭りだ。

取付説明書の順序通りに内装を剥がしていく。

養生のポイントも写真付きなので、非常に分かりやすい。

↑シフトパネルを取り外す。

↑エアコン操作パネルを取り外す。

↑ハンドル下回りのパネルを外す。

↑エアコン操作パネル側の穴からECONスイッチにアクセスする。

ECONスイッチをラジオペンチで黄色い矢印の爪を挟んで、右手で隙間に指を差し入れ手前に押し出す。

正直この作業が一番大変だった。

とても狭いのでラジオペンチでうまく挟めない上に力が入らないので爪が解除できない。

先曲がりラジオペンチがあれば挟んでそのまま手前に引き出せるような気がする。

↑なんとか引っ張りだすことができた。

↑外したコネクターにキャンセラーをかませる。

↑ECONスイッチの穴からはキャンセラーが通らないので、左側の穴から奥のコネクターを差し込んで、しまい込んでスイッチの穴からコネクターを出してスイッチを接続する。

Ver.2から採用された異音防止のクッションスポンジを真似て、同様に巻き付けて取り付けた。

↑試しにエンジンをかけ動作確認したらECOモードのマークは消えているが、「アイドリングストップシステム点検」と表示され、アイドリングストップのマークが黄色点滅する。

まずい・・・、エラーが出てしまった。

不良品なのか?

最悪の事態なのか?

ネットでググってみたけど、それらしいものはヒットしない。

ただ、詳しく調べていくとアイドリングストップの条件に、エアコンの内気センサーに関する条件があることに気が付き、エアコンの操作パネルを外したままなのが原因だとわかった。

要するに内気センサーの信号が行ってないのでエラーが出たということのようだ。

もちろんエアコン操作パネルを接続したらエラーは出なくなった。

アイドリングストップのキャンセルも正常に動作しているようで、一時は不良品かと疑ったが一安心、ホッと胸を撫で下ろす。

これでエンジンをかけるたびにECONスイッチをOFFにする煩わしさから解放されてひと手間減る。

純正状態への切り替えも超簡単な操作で可能なのでそれもいい。

購入から6か月を経てやっとアイドリングストップキャンセラーの取り付けが完了した。