鮮やかな黄色の菜の花、その向こうに広がる緑の棚田。

想像以上に美しい日本の原風景・・・ここが石木川流域です。

長崎県や佐世保市が、いま総力をあげてダム建設を始めようとしている現場です。

私は佐世保市に越してきてまだ9か月足らず。

市民の多くが苦労したという大渇水の経験はもちろんありません。

市や水道局は渇水の年でなくても、佐世保市は慢性的な水不足で苦労していると言います。

しかし、だからといって、他の自治体である川棚町の住民の皆さんに犠牲を強いてまでダムを造る

のはおかしいと思っています。

水不足を喧伝する一方で漏水率は高く、節水コマや雨水利用などの具体的な施策も遅れている、

そんな佐世保市のやりかたに疑問を感じます。

また、人工のダムは仮に利水効果があったとしても一時的なもの。自然を壊し、結果的にはさらなる水不足を生む。雨水をしっかり蓄える森=緑のダムを作り育てることこそが、根本的な対策になると信じているから、私はダムの建設には反対です。

昨年11月末、佐世保市に「水問題を考える市民の会」ができました。

佐世保市の水事情の実態はどうなのか?

将来の水資源対策はどうなっているのか?

ダム以外に対策はとれないのか?

などなど学習会を開いて勉強しているところです。

そして、3月15日、仲間の皆さんと石木を訪れました。

これが石木川。

思い描いていたより、うんと小さい川でした。

まさに春の小川、せせらぎといった感じの清流でした。

ここは「石木ダム建設絶対反対同盟」の団結小屋。

30年に及ぶ苦渋の歴史が詰まっているようです。。

赤い文字が、その言葉の意味を深く突き付けてきます。

いま現在、水没予定地域(川原地区)の中で反対しているのは13世帯ですが、その上にある木場地区にも絶対反対同盟の仲間が30世帯以上いらっしゃるようです。

1962年(ということは47年も前ですね)、県がいきなりダム建設を目的とした調査・測量に来てから、ずっと長い長い闘いが続いています。

町に裏切られ、住民同士の分裂や対立も生まれ、その中で耐え抜いてきた人々。

それはただ自分が生まれ育った自然を守りたい、ここで暮らしたいという、素朴で正当な道理と

信念なのだろうと思います。

その皆さんの30回目の団結大会に参加させていただきました。

開始30分前には、すでに多くの人々が集まっていました。

カメラマンや取材記者などマスコミ関係者もかなり・・・。

開会宣言に続いて、全員で歌った「石木ダム絶対反対の歌」

なかなかいい歌詩ですね。

代表挨拶を述べる岩下さん。

こみあげてくる思いに何度も言葉を詰まらせて・・・その姿を拝見しただけで、これまでの、そしてこれからも続く苦しい道のりが伝わってきました。

続いて、川棚町議や「清流の会」、また一般市民など、反対同盟を支えている地元の方々の

活動報告やスピーチがあり、どれも熱くて真剣な思いのこもったものでした。

中でも印象的だったのは、一人でいろいろ調べているというMさんのお話。

「私は2年前まで賛成していたんですよ。何も知らなかったから。佐世保市がそんなに水に困っているんならダムを作ってあげればいいじゃないかとね。でも、春・夏2回の説明会をきいて、なんかおかしいと思った。何がおかしいのかよくわからないんだけど、ダムの後ろに化け物がいるような気がした。石木ダムは川棚川総合開発事業の一環だというので、とにかく川を歩き回った。そうしたらね、川棚川って案外水量が豊富なんですよね。佐世保に水を送るのは川棚川からでしょ。それで、役所の人に聞いたんですよ。川棚川の水量をね。そうしたら日平均278,000t だって言われてね。じゃあ、佐世保が欲しがってる55,000t くらいダムを作らなくてもあげられるんじゃないですか?って言ったんですよ。そうしたら、その数字を128,000t に変えてきたんですよ」

この方は、とにかく真実を知ることで川棚町民の意識も変わるはずと信じて、今後も自分なりに調査を続けたいとおっしゃっていました。

また、どなたの発言か忘れましたが、

「水は誰のものかってきいたんですよ。そしたら県のもの、国のものって言われたんですね。おかしいでしょう?水は地域住民のものです。地域に住むすべての生き物のものです」という言葉も心に残りました。

その後、同じダム問題で闘っている熊本の人々が、それぞれの活動を説明しながら力強い応援メッセージを語ってくれました。

まずはじめは石木と同じ、いま現在ダム建設に反対している路木ダムの住民の会の方のお話。

「県はダムの必要性を説くために、1982年の洪水で下流の宅地約100棟が床上浸水したと明記してるんですが、そんな事実はないし、第一ここには70棟しか家がないんですよ」と。

いずこも同じですね。まずダムありき。ダムを造ろう。そのための理由づけを考えよう。

理由がなければ理由を作ろう。と、こういうふうになっていくのでしょう。

次に話して下さったのは、荒瀬ダムの撤去を求めている住民の方。

荒瀬ダムは半世紀も前に完成。

「当時、私は賛成してましたよ。だって良いこと尽くめだって言うでしょ。ダムができたら水害はなくなる、電気代は半分になる、ダムを見にくる観光客が増えるって。冗談じゃないですよ。ダムができて洪水はひどくなりました。以前は自然な増水だったけど、ダムから水があふれるときは一気です。ひどいものです。以前はきれいな川でアユ漁が盛ん、釣具店や船大工、旅館などたくさんあったが今はゼロ。町はすっかり疲弊した。20000人いた人口も今では5000人。ダム湖にたまるヘドロの悪臭はひどく、その撤去に毎年10億円もかかっているんですよ」と、それはそれは恐ろしい現実でした。

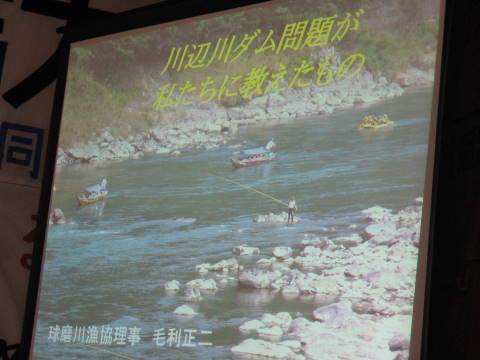

川辺川ダムが白紙撤回されたのは、つい最近、画期的な決断として日本中に知れ渡ったけれど、川辺川が注ぎ込む球磨川流域にはすでにいくつものダムがあり、それが漁民にとってどんなに甚大な被害をもたらしたか、球磨川漁協の方は声を大にして訴えられました。

そして、この地図上に明記されたダムの一つ一つを示しながら、「このダムを請け負ったのは誰ですか?西松建設です。このダムは?西松建設です。このダムは?・・・」と、全部が西松建設でした。

そういうことだったんですね・・・

こちらは、京都大名誉教授の今本博健教授。

治水の専門家であり、その立場からみて石木ダムの治水意義は全くないと断言された。

のみならず、現在日本中に900もの治水ダムがある、さらに150を造ろうとしているが、これまでダムが水害を防いだ例は皆無だと言ってよいだろうとまでおっしゃったのは驚きでした。

また、「これからの人口減少を考えると水需要は明らかに減る。不必要なダムを造れば、それは水道料金に跳ね返り、困るのは佐世保市民自身だろう」とも。ですよねぇ。

最後に、「石木ダム建設計画白紙撤回」決議文を採択し「ガンバロー!」の大声が響き渡りました。

その後会場は急いで変身。たくさんのテーブルが出され、次々にご馳走が並べられました。

美味しそうでしょ?本当に美味しかったですよ。地元の野菜や山菜の煮物、イノシシ汁等々。

反対同盟の方々はまさに家族一丸となって闘っていらっしゃるんだな・・・と、

心のこもった手料理を味わいながらしみじみと感じました。

今本教授の左隣に座っていらっしゃるのは、映画「水になった村」の大西暢夫監督。

埼玉の友人のおかげで、つい最近、監督のことを知ることができ、この日初めてお会いし、

少しだけお話をさせていただきました。想像通りの、いえ、それ以上に温かい感じの方でした。

日本最大のダム徳山ダムに村が沈むまで、そこで暮らし続けたジジババたちを16年間追い続けた監督、日本中のダムを知り尽くしている監督が、石木ダムのことを一生懸命応援して下さっていることを知り、とても嬉しくなりました。

このブログを読んで下さった佐世保市民の皆さん、

3月25日夕方6時から、戸尾町の「させぼ市民活動交流プラザ」で水問題の学習会を行います。

前回に引き続き、水道局水源対策室の方にお話を伺います。

疑問や意見をどんどんぶつけて、いっしょに学んでみませんか?

水は命の源です。21世紀は水戦争が起きるだろうとさえ言われています。

その大切な水について、役人任せにしないで、いっしょに考えてみませんか?

佐世保市以外にお住まいで読んで下さった方々、

もし機会があったら川棚町の石木川流域を訪ねてみてください。

昔の人々が丁寧に石を積み上げて作った棚田がそこかしこに点在する、とても美しい風景に出会えます。

そして、その景色を水底に沈めたくないと思ってくださったら・・・

最新の画像[もっと見る]

-

2020年大晦日

5年前

2020年大晦日

5年前

-

2020年大晦日

5年前

2020年大晦日

5年前

-

2020年大晦日

5年前

2020年大晦日

5年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

これって竜巻雲?

9年前

これって竜巻雲?

9年前

諫早の埋め立てに関しては、当時の、議員が実際に言葉にだして言ったそうです。

[あの工事自体が間違いだった」と。

ダムも、強制的に着工する事が決定されたようすで、あまりにも酷いやり方に怒りを感じます。だいたい、現行で、水不足、雨による被害も、想定できないと感じてます。

みんな、国民の税金です。オリンピックに関しても、バカみたいな、国立競技場の建設も決定しました。2400億円でしたか?

少し、ましな税金の使い方考える国会議員とはいないものでしょうか。地元のみなさんの、心痛私はよく解るつもりです。

昔の、綺麗だった田舎の川、蛍も居なくなりました。いつも、考えます。この

国は、どこえ向かって進んでいるんだろうと。

情けない、今の日本です。

でも、本当の情報が伝わることによって、少しずつ変わってきています。

一市民さんのコメントは、それを裏付けるもので、とても嬉しいです。

明日は是非、批判票を投じてきてください。

私はもう期日前投票を済ませました。

明日、佐世保公園でアースデーのイベントがあり、私たち「石木川まもり隊」もブースを出して忙しいからです。

もしお時間と関心があったら覗いてみて下さいね。写真や資料の展示、紙芝居の上演、お絵かきコーナー?など用意しています。

コメント、ほんとにありがとうございました!

その時の大変さが、「佐世保は慢性的な水不足」「石木ダムを建設しないと」と漫然と思い描いていました。

しかし、それは違うとわかってきました。

佐世保市民は私と同じように何となく洗脳されてきたと思います。

今の市長は長崎県知事と結託し、推進一本やりで、現実を隠して、後戻りできない、と諫早干拓と同じように思っていると思います。

私は明日の市長選、批判票として候補者に投票します。

ぜひ今後とも関心を寄せ続けて頂けますよう、宜しくお願いいたします。

まともに地域の人の為に働いた方が、役に立つし、儲かると思うんですけど。

推進派は歪んでますね。

反対派を応援しています。

今回の選挙結果は政権交代を実現し、その結果いろんな方面で変化をもたらし始めてますよね。

ダム問題しかりです。

八ッ場ダムと川辺川ダムはマニフェストにしっかり明記されていたので当然ですが、この効果が石木ダムにも波及することを心から願っています。

9月3日14時30分配信 読売新聞

国土交通省の谷口博昭次官は3日午後の会見で、民主党が建設中止を掲げている「八ッ場(やんば)ダム」(群馬県)の本体建設工事について、入札の延期を同日午前、関東地方整備局に指示したことを明らかにした。 .最終更新:9月3日14時30分

不要なダムは早く見直し、現地の人々が安心できる暮らしを取り戻してもらいたい。

そして、私たち県民は、ダムにしろ、干拓工事にしろ、ほんとに必要かどうか自分の頭でしっかり考え、声を上げていかなければ・・・

気がついたときは貴重な自然をみんな失った後の祭り!ということになりそうです。

二度と昔の海は帰ってこない。

今回のダムについても当初からダムありきで何の検討もなされて無く、予算が付いたから小数意見を無視し

自然を又、破壊しようとしているのでは。

佐世保市民も身近な問題であれば無責任な行動は取れないのでは。

ハウステンボスの逆浸透膜製の淡水化設備では、コストがかかるので、サウジアラビヤ等の淡水の無いところには、ボイラーにて海水を蒸発させ淡水化を図っている設備を三菱重工(株)長崎造船所で作り廃熱を利用した発電を行っている実績もあり、ダムを作らないでダムのコストと比較するのも解決策では無いでしょうか。

国・県・市は税金を使うので県民に投票で判断させるべきでは。

発想が古いですね。

渇水期になり一時に佐世保のダムが空っぽに成るわけではありません。

石木川にダムを作らずに川から直接採水し

導水管で空に成りつつある佐世保のダムに送ることにより渇水対策と成ります。

狭い日本の国土を何十平方キロも水没させてそんなに嬉しいのですか?

ましてや他所様の故郷を水没させて嫌がる地元民を追い出すなんて言語道断ですよ。

自分の所の不始末は自分の場所、佐世保市内で遣ってください。

何時から日本人かこの様に厚かましくなったんでしょうね。

平成6年から7年にかけての渇水は50年、いや100年に一度のことでは・・・

それだけのことで豊かな自然を壊し、森と海を分断するようなコンクリートのダムを必要とするのは人間のエゴではないですかね。

cosmosさんも言ってますが、福岡や沖縄では海水淡水化装置が大いに役立っているようですが。

なぜ、まったく実現性のない話なんでしょうか。

日照りが続けばダムの水だってそのうち枯れます。

建設予定の石木ダムはおよそ30日分の容量ですが、

海水淡水化はまったく天候に左右されません。

長崎県の鷹島に海中ダムがありますよ。

長崎県や佐世保市はコンクリートのダムに拠らない水源を知恵を出してまじめに考えるべきでしょうね。

コメントありがとうございます。

「ちゃんと討論したい」とのお言葉、嬉しく思います。

私も渇水時に佐世保の水が足りるとは到底思っておりません。

でも、それは佐世保市に限ったことではないし、それぞれの自治体が知恵を絞って対策をたてていますね。

その対策の一つとして、福岡や沖縄では海水淡水化施設がつくられ、大いに役立っているようですが、

なおえさんは、それは実現性が全くないとおっしゃる。

その根拠は何でしょうか?どうぞ教えてください。

思うことは色々あるのですが、一気に全部書いてしまうよりも、皆さんとちゃんと討論したいと思いますので、あえて小出しにします。

石木ダムは必要でしょうか?

→必要だと思います。

なぜ?

→通常時の水は充分足りています。

渇水時の水はまったく足りていません。

代替案は無いの?

→これにつては長くなるので、皆さんの質問をお待ちします。

(一部だけ)海水淡水化プラントはまったく実現性の無い話ですよ。

ここを観た感想としてファッショの様に感じました。

そうですか。長崎市も以前は水不足で御苦労なさっていたのですね。それが解消されてきたのは、人口減もあるでしょうが、市や水道局による様々な施策が功を奏したのでしょう。

逆に佐世保市の場合、水道行政の怠慢or失敗と言わざるを得ません。

その自らの責任を棚に上げて、他人様の土地にダムを造らせてなんて、図々し過ぎますよね。

石木川は本当に細くて小さな川なのです。

ここから直接吸い上げて佐世保のダムへ送水というのも、私は考えられません。

どうしても他自治体の川から頂くなら、佐々町の佐々川などの方が後ろめたさが少なくてすみます。

昨日佐々川のそばを車で通ったのですが、一昨日の雨のせいか、あふれんばかりの流量でした。

しかし、やはりその前に、自分たちの市内でできることを徹底的に洗い出し、具体化し努力する、それを実行しないうちから他者を当てにするなんてとんでもない話です。

長崎市の保守系の年配の方です。

この方も石木川にダムを作ることに拘る

県の方針に対して馬鹿ではないかと仰っていました。

長崎市もかなり前、長崎砂漠と言われるほど水不足で苦労したそうです。

色々の方策で市内にも中小のダムを作り

ダム化が出来ないところは川の水を直接吸上げて浄水場で濾過しているとのことです。

石木川の場合も川から直接吸上げて佐世保のダムへ送水し、そこで貯水できない物ですかね。

地元の保守系の方とお話になったようですが、地元とは川棚町の方という意味なのでしょうか?

川棚町議会でもダム反対を明言している議員は2人だけときいています。

しかし、住民は保守・革新に関係なく、自分たちの古里を守りたいという思いがお有りなのでしょうね。

「考えてみれば他所の自治体の者が自分の飲み水が無いので先祖伝来の故郷を出て行けなんて言うこと自体可笑しな話ですよね」

全く同感です。佐世保市民として本当に恥ずかしく申し訳なく思っています。

以前書込みましたタイトル「長崎市の道水管の長さ 」で萱瀬ダムから浦上貯水池に水道管を引いているが、此れは大村湾の海底を避けて敷設されていると書きましたが正しくは大村湾の海底を通っているそうです。サイフォンの原理を利用している為、送水用のポンプは不要とのことです。

それから何故石木川にダムを建設することに長崎県がこうも拘るか理解に苦しむとも言われていました。

石木川の傍に取水場を建設して佐世保のダムに送水しても良いではないかとのお話でした。

日本の狭い国土をダムを拵えて水没させなくとも良いじゃありませんかね。

考えてみれば他所の自治体の者が自分の飲み水が無いので先祖伝来の故郷を出て行けないて言うこと自体可笑しな話ですよね。

じん肺・アスベスト訴訟を扱っておられる貴重な紙面に、石木ダムのことを掲載して下さるとのこと、大変嬉しく思います。

私の写真でお役にたてるのなら、喜んでご協力させていただきます。

よろしくお願いします。

30日のことは知りませんでしたが、31日にシンポジウムがありますね。

川棚中央公民館で2時から、河川工学の専門家のお二人と、田中康夫氏がパネラーとしてみえます。

私もお三方の話を聴くのを楽しみにしています。

ハヤさんがおっしゃるように確かに石木ダムの地元の方々は長い間「命がけ」でとりくんでこられたと思います。

全国的にも珍しいケースだと、ダム問題に詳しい方がおっしゃっていました。

多くのケースの場合、地元住民は結果的には経済的な理由や、行政や世論の圧力に負けて、その土地を明け渡してきたんですよね。

「石木ダム建設絶対反対同盟」の人々が、その例に反して結束してふるさとを守ってきたのは、その地が命をかけるだけの何物にも替え難い素晴らしいものだという証なのだと思います。

5月30日には石木川で「ホタル祭り」があります。

石木川やその流域の里山を、多くの人々に見にきてほしいなぁ。。

完成時期は未定ですが後10年位は掛かるのではないでしょうかね。

規模は石木ダムより少し大きの総貯水量680万トンで総工費は780億円を予定しています。

本明川ダムは諫早市と長崎市及びその他2町村へ給水を予定していますが

将来の長崎市の水道水需要減少から長崎市長は本明川からの給水に対して

ノーサンキュウの方へ傾きつつありす。

そこで現在、大村の萱瀬ダムからの長崎市への導水を佐世保に振り向け

本明川ダムから長崎市への導水に切り替えたならば

国交省、長崎県、諫早市、佐世保市、長崎市の

面子も立ってよろしいのではないでしょうかね。

なお、本明川ダムの道水管の総延長距離は58キロを現在予定との事です。

それだけ水源となる森林があるということなのでしょうね。

連休中に、長崎と佐賀のダム巡りをしてきました。

なるべく石木ダムに近い規模のダムを選んで。

佐賀では、嬉野市の横竹ダム、有田町の竜門ダム、そして鹿島市の中木庭ダム。

2年前完成の中木庭ダムは、外観もダム湖の水面もきれいでしたが、整備された記念公園に人影はなく、記念碑だけがぽつんと寂しそうに建っていました。

ダム建設時の宣伝文句「ダム湖や公園などで観光資源となり地域活性化につながる」というのは全くいいかげんな宣伝文句ですね。

市民は惑わされず、これ以上河川の荒廃を招くダム造りには、はっきりNO!と言いたいですね。

今話題の石木ダムに比較して北山ダムがの4倍、

厳木ダムが2.5倍、

2年後に北山ダムの下流に完成する嘉瀬川ダムはなんと12倍の大きさです。

佐賀県の現在の人口は85万人

20年後には71万人に減少すると予想されています。

佐賀県は将来、福岡や長崎に対する給水能力で

存在価値を高めるつもりなんでしょうかね。

ところで、今回の記事について、鹿島市長が西日本新聞社に対し抗議文を送っています。

その中で、ダムから取水する計画を取りやめたのではなく、「浄水施設等の工期を延長しただけ」と言っています。「平成28年度から31年度までの4年間で拡張区域の工事を完了し、平成32年度より給水を行う」計画とのことです。

なので、たぶん佐世保市がお願いしても水はくれないでしょうね・・・メンツにかけて?

早速ですが、佐世保市南部の下の原ダムに石木ダムから水を引くとしたらその間の直線距離は9キロになり鹿島市の中木庭ダムからだと24キロになります。

さて長崎市の場合ですが既に大村市の萱瀬ダムから浦上貯水池に水を引いてます。

その間の距離は直線で24キロとなっています。此れは大村湾の海底を横切っての距離ですので実際の導水管は腐食を避けるために海底を避けて陸上に敷設されていると考えられます。

其の場合の導水管の長さは30キロ以上に成っているのではないでしょうか。

はい。この記事は本当によくまとまっていて、私たちも大いに参考にしました。

ただ、ちょっと古いデータなので、現在の計画とは若干違いがあります。

現時点で示されている総貯水量は548万トンで、当初計画よりは126万トン減らされました。

これは、2004年、佐世保市が水需要予測を下方修正し、結果石木ダムからの取水量を一日6万トンから4万トンに減らし、それを受けて2007年、石木ダムの計画見直しがあり、総貯水量が674万→548万トン、総事業費が297億→285億円に変更になりました。

中木庭ダムを購入するというのも一案かもしれませんが、佐世保までけっこう離れていますよね。現実問題として導水は可能なんでしょうか?

それから石木ダムの総貯水量が674万トンで鹿島市の中木庭ダムが680万トン。ほぼ同一規模のダムであることが判りました。

長崎県は中木庭ダムをダムごとソックリ購入したら八方丸く収まって良いのではないでしょうかね。

記事内容

>>http://www.nagasaki-np.co.jp/box/ronten/2003/07.html

それにしても、せっかくの装置がありながら、実際に稼働したのがたった2度とは…少なすぎますね。もったいないですね。それはどうしてなのでしょう?費用がかかるから?それだけですか?それは造る前にはわかっていなかったのでしょうか?

福岡の海水淡水化プラントは、処理能力が5万m3で、建設費が408億円、維持管理費が年間17億円だそうですが、もっと小さい1or2万m3程度のものだとどのくらいの費用がかかるのでしょう?

また、その耐用年数はどのくらいでしょう?

もしご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。

この街(ハウステンボス)には外部からの水の供給が止まった時に自分で水を供給する設備がある。海水を真水にする淡水化装置が作られている。これまでに2度程実際に稼動した。値段的には高いものにつくが、お金さえかければ、市民に迷惑を掛けないで済むし、施設を休ませないで運営できる。この淡水化装置は、石油を焚いて真水を作るのではなく、浸透膜を利用した逆浸透方式なので、自然に配慮した装置と言える。

こうした水に対する配慮、が評価されて、平成11年度の「水資源功績者」の表彰を受けた。これは当時の国土庁が水資源行政の推進に関して、特に顕著な功労のあったものを表彰したもので、民間ではハウステンボスが唯一の企業だった。水に関しては、水のリサイクルシステムが評価されて、平成7年に環境庁から「水環境賞」の表彰を受けている。また、運河の水の入れ換えに潮位差を利用して省エネを実現したことが評価されて、平成9年に通産省から「省エネルギーセンター会長賞」を受賞している。

水道局職員を交えての学習会で、それについて質問したのですが、費用が高額である(建設費だけでなく維持管理費も)こと、淡水化した後の高濃度の排水が海の環境を損なうことなどで今のところ難しいとのお答えでした。福岡の実態等を調べて、次回の学習会で再度質問する予定です。

この施設に関する具体的なデータなどお持ちでしたら、またお教えいただければ大変ありがたいです。

渇水期には海水淡水化プラントで対応しています。

其のあたりを参考にするのもいいと思います。

長崎を代表する企業、三菱重工は淡水化技術に秀でています。

其のあたりの技術を導入して渇水対策をするのも一手だとおもいます。

佐世保の渇水対策はダムありきで余りいただけません。

以上

次回、水道局の方との学習会の場などで大いに活用させて頂きます。

我が家は西日本新聞ではないので、明日にでも図書館へ行きコピーしてきたいと思います。

また何かよい情報がありましたら、よろしくお願いいたします。

完成2年 水道計画白紙 受益の鹿島市「水十分」

完成から2年たっても水道水の計画が白紙の中木庭ダム=23日、佐賀県鹿島市 佐賀県が洪水調整と水道水、農業用水供給のための多目的ダムとして同県鹿島市に建設した県営中木庭(なかこば)ダムが、完成から2年過ぎた現在も水道水を供給していないことが23日、分かった。供給先の同県鹿島市は「水源は足りている」として、浄水場や取水施設を建設しておらず、取水計画も白紙のままになっている。ダムの総事業費は336億円に上り、必要性を疑問視する声も出ている。

県水資源対策課は「洪水調整が主目的とはいえ、水の需要見通しが甘いと言われても仕方ない。ただ、(水源の)地下水が枯渇する可能性もあり、必ずしも無駄なダムではない」としている。

中木庭ダムは、有明海に注ぐ鹿島川支流の中川に1988年度着工、2007年5月に完成した。総貯水量は680万立方メートル。事業費は国と県が153億4000万円ずつ拠出し、29億2000万円は同市が負担した。

水道水について同市は着工時、市内の3万3200人に給水する需要見通しを立てていたが、人口が伸び悩んだため、ダム建設中の03年度、地下水だけで賄えると判断し、当面はダムから取水する計画を取りやめた。しかし県は、当初計画通りの建設を進めた。

農業用水については、当初予定通り、同市内の水田の4分の1に当たる381ヘクタールを対象に、供給が始まっている。

一方、07、08年度が少雨だったため、ダムは一度も満水になったことはない(湛水(たんすい)が認められていない6‐9月を除く)。このため、ダムの本格運用を開始するのに必要な満水検査ができていない。

佐賀大の畑山敏夫教授(政治学)は「建設中に必要性が薄れてもブレーキがかからない無駄な公共事業の典型だ。河川改修などで洪水調整すれば、より低コストで済んだはずだ。熊本県の川辺川ダムのような大きなダムが注目されるが、中木庭ダムのように無駄な中小ダムが全国にあふれていると思う」と話している。

明日、新聞を家から会社に持ってきて記事を転写します。

この際、長崎県と佐世保市は佐賀県にお願いして中木場ダムから水道水を分けてもらうべきと考えます。

この案は長崎、佐賀両県にメッリトが有ると考えます。

検討をお願いします。

美しい川棚の自然を無駄なダム建設から守りましょう。

佐世保市民に伝えたいことはいっぱいあるけれど、何よりも「石木に行ってみて」「石木川とその周辺の風景をあなたの目で見てみて」と言いたいですね。

それを、どこでどういうふうに伝えていったらいいか…今それを考えています。

石木の自然が愛おしいと思うし

本当にダムなんて絶対作っちゃいけないと思いました。

レポありがとうございます。

この貴重な情報が佐世保市民の方々に広まりますように。

初めて知って、驚いて、だから伝えたいと思って…。

知れば知るほど「ダムはムダ」だと感じます。

いま直接お願いすることはないけれど、mocciさんの言葉はとても嬉しいし心強いです。

今後ともよろしくお願い致します。

私はダムとは直接の関係がない所に住んでいるので深く考えてきませんでした。が、「水」は全ての人の生活上の大きな問題ですね。

多くの国民はcosmosさんが報告して下さったダムの実情(これまでダムが水害を防いだ例は皆無だと言ってよい・役所のウソ・荒瀬ダムではダムが出来て返って水害がひどくなった・ヘドロの悪臭・その撤去に毎年10億円かかっているなどなど・そして西松建設のことも)を知らないのです。

それはマスコミの大きな責任だと思います。ジャーナリストの仕事は突き詰めれば「平和と人権を守ること」だと、柴田鉄治さんは言っています。そう思います。

私は佐世保市民ではありませんし、石木を訪れることはないと思いますが、何かご協力できることがあれば言って下さい。