このところミュー粒子の利用に関する話題が2件新聞に紹介された。

その一つは、10月19日の新聞紙上で紹介されたもので、宇宙線「ミュー粒子」の測定により、エジプト・ギザのクフ王のピラミッド内部に未知の空間があることを国際共同研究チームが確認したという発表である。日本からは名古屋大学などが参加している。

ここでは、「ピラミッドの中心に向かって幅1~2メートルくらいの通路のようなものが造られている可能性がある」という調査結果を発表している。

ギザ・クフ王のピラミッド内部にある新たな空間の存在を報じる新聞記事(2016.10.19 読売新聞)

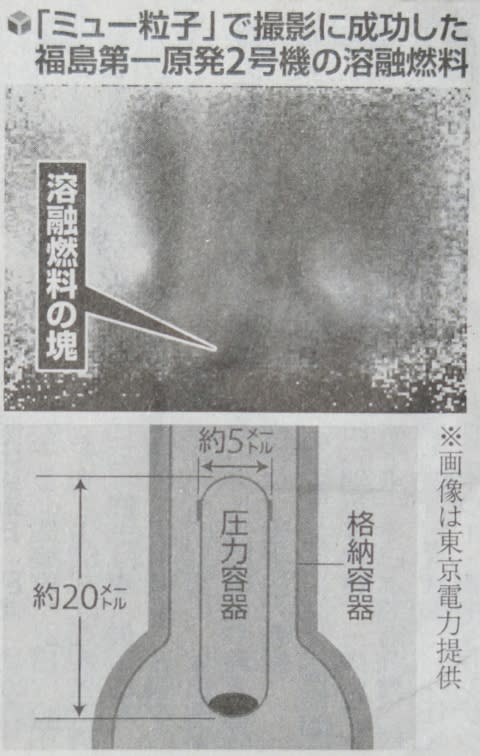

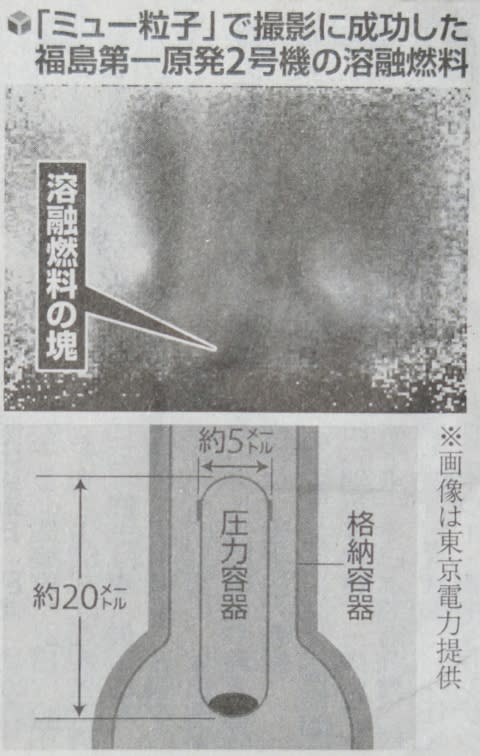

もう一つは、高エネルギー加速器研究機構などが撮影を試みたもので、福島第一原子力発電所2号機内の溶け落ちた核燃料を宇宙線「ミュー粒子」を使って初めて撮影したという発表である。

「燃料の多くが溶け落ち、圧力容器の底部にたまっている様子がわかった」、「溶け落ちずに残った燃料を含め、計180~210トンが今も炉心や底部にあることが分かった」というもので、この画像をもとに、炉内に残っている燃料の取り出し方法の選定につなげたいとしている。

こうした方法で、原子炉内部に残っている燃料量がかなり詳細なところまでつかめるというのは驚きであり、すばらしいことだ。

福島第一原子力発電所2号機の内部の状態を報じる新聞記事(2016.7.29 読売新聞)

これら2つの報告内容はいずれも、直接観測することが困難な場所についてのものであり、現在のところこのミュー粒子を利用した方法の他には有効な方法が見つからないようだ。

ところで、ミュー粒子といっても我々一般人には馴染みが無く、一体なんだろうかということになるが、ミュー粒子は現在12種類あるとされている物質を構成する素粒子の一つで、その中でもレプトンという6種類ある粒子の仲間に属するという。

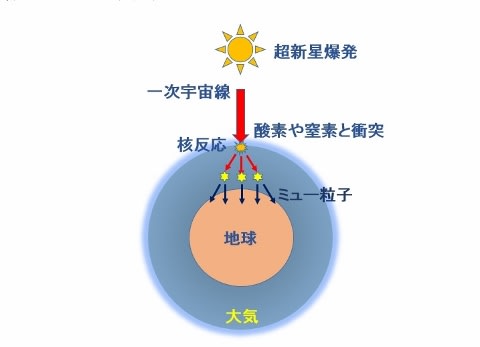

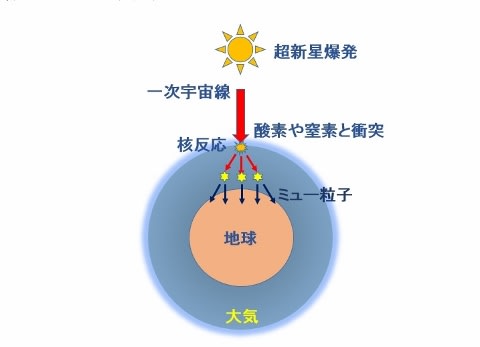

今回利用しているミュー粒子は、銀河系のはるかかなたで起きた超新星爆発で加速された一次宇宙線が地球大気と反応することで生成するとされているものである。

地球に降り注ぐ宇宙線から、ミュー粒子が発生する様子を示す概念図(東京大学 田中宏幸教授の資料を参考にして作成)

このほか、ミュー粒子は陽子線加速器内でも生成することができ、各種研究に利用されていて、ガン治療への応用研究も進められているという。

この陽子線加速器で作られるものと区別して、今回ピラミッドや原子炉での観測に用いられたミュー粒子は宇宙線「ミュー粒子」として新聞紙上でも表現されている。

そのミュー粒子を利用して物体の内部の画像を得る方法とは一体どのようなものであろうか。

ミュー粒子は貫通力の高い素粒子で、密度の低い物質なら簡単に通り抜け、逆に物質の密度が高ければ通り抜けにくくなる。

従って、ミュー粒子が飛んできた方向と数を測定すれば、その方向にある物体の密度分布が分かるというのが原理になる。

X線による透視撮影の巨大版ということになろうか。ミュー粒子の透過性を利用して撮影するこの手法は、「ミュオグラフィ」と呼ばれている。

私がこのミュー粒子によるピラミッドや原子炉の内部を観測したという記事に目をとめたのは、以前同じ技術が浅間山のマグマ観察に用いられたという情報に接したことがあったからだ。

ミュー粒子を用いて世界で初めて火山内部の透視に成功したのは、東京大学地震研究所教授 田中宏幸氏で、2007年に、科学雑誌『Nature』や新聞各紙でも取り上げられ、とても大きな反響を呼んだといわれる。

この頃使用されたのは、粒子が通過すると写真乾板が感光して飛跡を記録する原子核乾板で、これにより浅間山観測に導入できるようになり、2006年火山のミュオグラフィに成功した。

しかし、回収・現像・読み取りの作業が必要な原子核乾板は、時々刻々と変化する火山のモニタリングには向かないため、FPGA(field-programmable gate array)という書き換え可能な集積回路の採用に進み、大容量FPGAでオンライン観測システムを構築し、火山付近に検出器を設置したまま遠隔操作で撮影を続けることが可能になった。

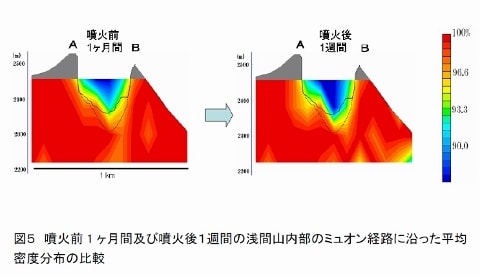

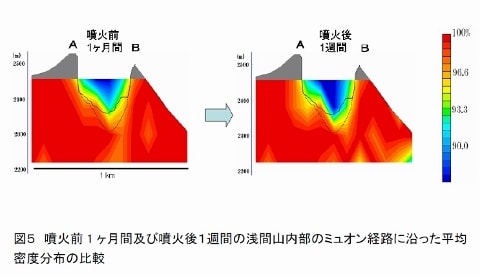

実際、省電力・分割可搬型可能な装置が浅間山に設置され、2009年2月2日の浅間山噴火が記録されている。

2009年2月2日前後のミュオグラフィー画像(2009年2月12日 報道発表資料より、発表者:田中宏幸 東京大学地震研究所 火山噴火予知研究推進センター特任助教(当時))

噴火直前の1ヶ月間と、噴火直後の1週間のデータを用いて、浅間山内部の密度変化を解析して、2月2日の浅間山の噴火は、熱で膨張した水蒸気が噴出し、火口に堆積していた古い溶岩などを吹き飛ばした現象であると解釈できると報じている。

さらにこれまではミュー粒子では10日~40日に1枚しか撮影できなかった画像が改良されて、3日に1枚の撮影ができるようになり、動画表現も可能になっている。

2013年には数日単位でコマ撮りし、薩摩硫黄岳のマグマが上下に動く様子が捉えられている。

2015年6月11日、気象庁地震火山部は浅間山の噴火警戒レベルを従来の1から2に引き上げると発表し、この噴火警戒レベル値は現在も継続されている。

浅間山では、2015年4月下旬頃から山頂直下のごく浅いところを震源とする体に感じない火山性地震が多い状態が続いていたことと、二酸化硫黄の放出が増加し、その放出量は同6月8日の観測で1日当たり500トン、6月11日の観測では、1700トンと急増していた。

これらのことから、浅間山では火山活動が高まっていると考えられ、火口周辺に影響を及ぼす小規模な噴火が発生する可能性があったためだ。

この発表の直後2105年6月16日には実際に降灰を伴う小噴火が起きていて、こうした状況は現在も続いている。

わずかに噴煙を上げ続ける嬬恋方面から見た浅間山(2015.12.20 撮影)

火山内部のマグマの様子がわかれば、困難とされる噴火予知にもつながるとても重要な研究である。身近にこの世界最大規模の噴火の歴史を誇る(?)浅間山を控えた軽井沢住民としてはとても興味深い話である。

その一つは、10月19日の新聞紙上で紹介されたもので、宇宙線「ミュー粒子」の測定により、エジプト・ギザのクフ王のピラミッド内部に未知の空間があることを国際共同研究チームが確認したという発表である。日本からは名古屋大学などが参加している。

ここでは、「ピラミッドの中心に向かって幅1~2メートルくらいの通路のようなものが造られている可能性がある」という調査結果を発表している。

ギザ・クフ王のピラミッド内部にある新たな空間の存在を報じる新聞記事(2016.10.19 読売新聞)

もう一つは、高エネルギー加速器研究機構などが撮影を試みたもので、福島第一原子力発電所2号機内の溶け落ちた核燃料を宇宙線「ミュー粒子」を使って初めて撮影したという発表である。

「燃料の多くが溶け落ち、圧力容器の底部にたまっている様子がわかった」、「溶け落ちずに残った燃料を含め、計180~210トンが今も炉心や底部にあることが分かった」というもので、この画像をもとに、炉内に残っている燃料の取り出し方法の選定につなげたいとしている。

こうした方法で、原子炉内部に残っている燃料量がかなり詳細なところまでつかめるというのは驚きであり、すばらしいことだ。

福島第一原子力発電所2号機の内部の状態を報じる新聞記事(2016.7.29 読売新聞)

これら2つの報告内容はいずれも、直接観測することが困難な場所についてのものであり、現在のところこのミュー粒子を利用した方法の他には有効な方法が見つからないようだ。

ところで、ミュー粒子といっても我々一般人には馴染みが無く、一体なんだろうかということになるが、ミュー粒子は現在12種類あるとされている物質を構成する素粒子の一つで、その中でもレプトンという6種類ある粒子の仲間に属するという。

今回利用しているミュー粒子は、銀河系のはるかかなたで起きた超新星爆発で加速された一次宇宙線が地球大気と反応することで生成するとされているものである。

地球に降り注ぐ宇宙線から、ミュー粒子が発生する様子を示す概念図(東京大学 田中宏幸教授の資料を参考にして作成)

このほか、ミュー粒子は陽子線加速器内でも生成することができ、各種研究に利用されていて、ガン治療への応用研究も進められているという。

この陽子線加速器で作られるものと区別して、今回ピラミッドや原子炉での観測に用いられたミュー粒子は宇宙線「ミュー粒子」として新聞紙上でも表現されている。

そのミュー粒子を利用して物体の内部の画像を得る方法とは一体どのようなものであろうか。

ミュー粒子は貫通力の高い素粒子で、密度の低い物質なら簡単に通り抜け、逆に物質の密度が高ければ通り抜けにくくなる。

従って、ミュー粒子が飛んできた方向と数を測定すれば、その方向にある物体の密度分布が分かるというのが原理になる。

X線による透視撮影の巨大版ということになろうか。ミュー粒子の透過性を利用して撮影するこの手法は、「ミュオグラフィ」と呼ばれている。

私がこのミュー粒子によるピラミッドや原子炉の内部を観測したという記事に目をとめたのは、以前同じ技術が浅間山のマグマ観察に用いられたという情報に接したことがあったからだ。

ミュー粒子を用いて世界で初めて火山内部の透視に成功したのは、東京大学地震研究所教授 田中宏幸氏で、2007年に、科学雑誌『Nature』や新聞各紙でも取り上げられ、とても大きな反響を呼んだといわれる。

この頃使用されたのは、粒子が通過すると写真乾板が感光して飛跡を記録する原子核乾板で、これにより浅間山観測に導入できるようになり、2006年火山のミュオグラフィに成功した。

しかし、回収・現像・読み取りの作業が必要な原子核乾板は、時々刻々と変化する火山のモニタリングには向かないため、FPGA(field-programmable gate array)という書き換え可能な集積回路の採用に進み、大容量FPGAでオンライン観測システムを構築し、火山付近に検出器を設置したまま遠隔操作で撮影を続けることが可能になった。

実際、省電力・分割可搬型可能な装置が浅間山に設置され、2009年2月2日の浅間山噴火が記録されている。

2009年2月2日前後のミュオグラフィー画像(2009年2月12日 報道発表資料より、発表者:田中宏幸 東京大学地震研究所 火山噴火予知研究推進センター特任助教(当時))

噴火直前の1ヶ月間と、噴火直後の1週間のデータを用いて、浅間山内部の密度変化を解析して、2月2日の浅間山の噴火は、熱で膨張した水蒸気が噴出し、火口に堆積していた古い溶岩などを吹き飛ばした現象であると解釈できると報じている。

さらにこれまではミュー粒子では10日~40日に1枚しか撮影できなかった画像が改良されて、3日に1枚の撮影ができるようになり、動画表現も可能になっている。

2013年には数日単位でコマ撮りし、薩摩硫黄岳のマグマが上下に動く様子が捉えられている。

2015年6月11日、気象庁地震火山部は浅間山の噴火警戒レベルを従来の1から2に引き上げると発表し、この噴火警戒レベル値は現在も継続されている。

浅間山では、2015年4月下旬頃から山頂直下のごく浅いところを震源とする体に感じない火山性地震が多い状態が続いていたことと、二酸化硫黄の放出が増加し、その放出量は同6月8日の観測で1日当たり500トン、6月11日の観測では、1700トンと急増していた。

これらのことから、浅間山では火山活動が高まっていると考えられ、火口周辺に影響を及ぼす小規模な噴火が発生する可能性があったためだ。

この発表の直後2105年6月16日には実際に降灰を伴う小噴火が起きていて、こうした状況は現在も続いている。

わずかに噴煙を上げ続ける嬬恋方面から見た浅間山(2015.12.20 撮影)

火山内部のマグマの様子がわかれば、困難とされる噴火予知にもつながるとても重要な研究である。身近にこの世界最大規模の噴火の歴史を誇る(?)浅間山を控えた軽井沢住民としてはとても興味深い話である。