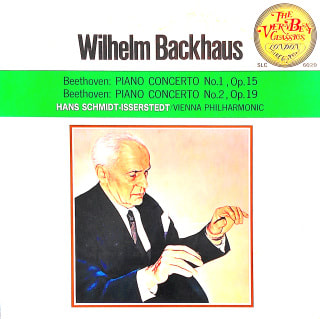

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番/第2番

ピアノ:ウィルヘルム・バックハウス

指揮:ハンス・シュミット・イッセルシュテット

管弦楽:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

発売:1973年

LP:キングレコード GLC6020

ベートーヴェンは、全部で5曲のピアノ協奏曲を書いたが、第3番、第4番、第5番はベートーヴェンらしさが出たピアノ協奏曲の名曲と言われるが、それに対し第1番、第2番の評価はあまり高くない。このLPレコードは、それまでのそのような一般的な評価を一掃した画期的な録音として、後世に長く伝えたいものの一つ。このLPレコードのライナーノートで、宇野功芳氏は「・・・そのような偏見が生ずるのは、ひとえに演奏者の責任ではないだろうか」と書いているが、このLPレコードのバックハウス(1884年―1964年)の演奏を聴き終えた後に、この文章を読むと「全く同感」という気持ちになる。それほど、このLPレコードのバックハウスの演奏は、これら2曲への深い愛着と洞察に富んだものとなっており、優れた演奏内容が光る。人によっては「これら2曲ともモーツァルトの模倣のようなところが見られ、ベートーヴェンらしくない」という見方をする人も、いることはいる。しかし、バックハウスは、そんな批判に一切耳を傾けることはなく、青年期のベートーヴェンの精神を、ものの見事に鍵盤上に再現して見せ、これら2曲が並々ならぬ魅力を湛えた作品であることを証明してみせる。この頃のベートーヴェンは若手ピアニストとして売り出し中の頃であり、自分で弾く曲を自分で作曲する若手ピアニストの一人であった。ひょっとするとベートーヴェンは、耳が悪くならなければ一生ピアニストで終えたかもしれないのだ。ところが耳が聞こえなくなり、止むを得ず作曲家に転向せざるを得なかった。ベートーヴェンの耳が聞こえなくなったらこそ、我々は人類の宝ともいえるベートーヴェンが作曲した数多くの名曲を、今聴くことができるのだ。ピアノ協奏曲第1番と第2番は、その以前の、ベートーヴェンがピアニストとして夢溢れる頃の作品であり、ベートーヴェンの生涯を振り返る時には、欠かせない曲とも言えるのである。この第2番と第3番の第2楽章でのバックハウスの演奏は、第3番、第4番、第5番のピアノ協奏曲で見せる男性的な力強さとは異なり、何と抒情的な優しさに満ちた演奏ぶりをする。それも、こじんまりとまとまった抒情味ではなく、大きな広がりを持ったような抒情味を表現する。この演奏を聴くだけでも、バックハウスは不世出の名ピアニストであったことが分かる。ハンス・シュミット・イッセルシュテット指揮ウィーン・フィルも、バックハウスの感性にぴたりと合わせた見事な伴奏を聴かせてくれる。(LPC)