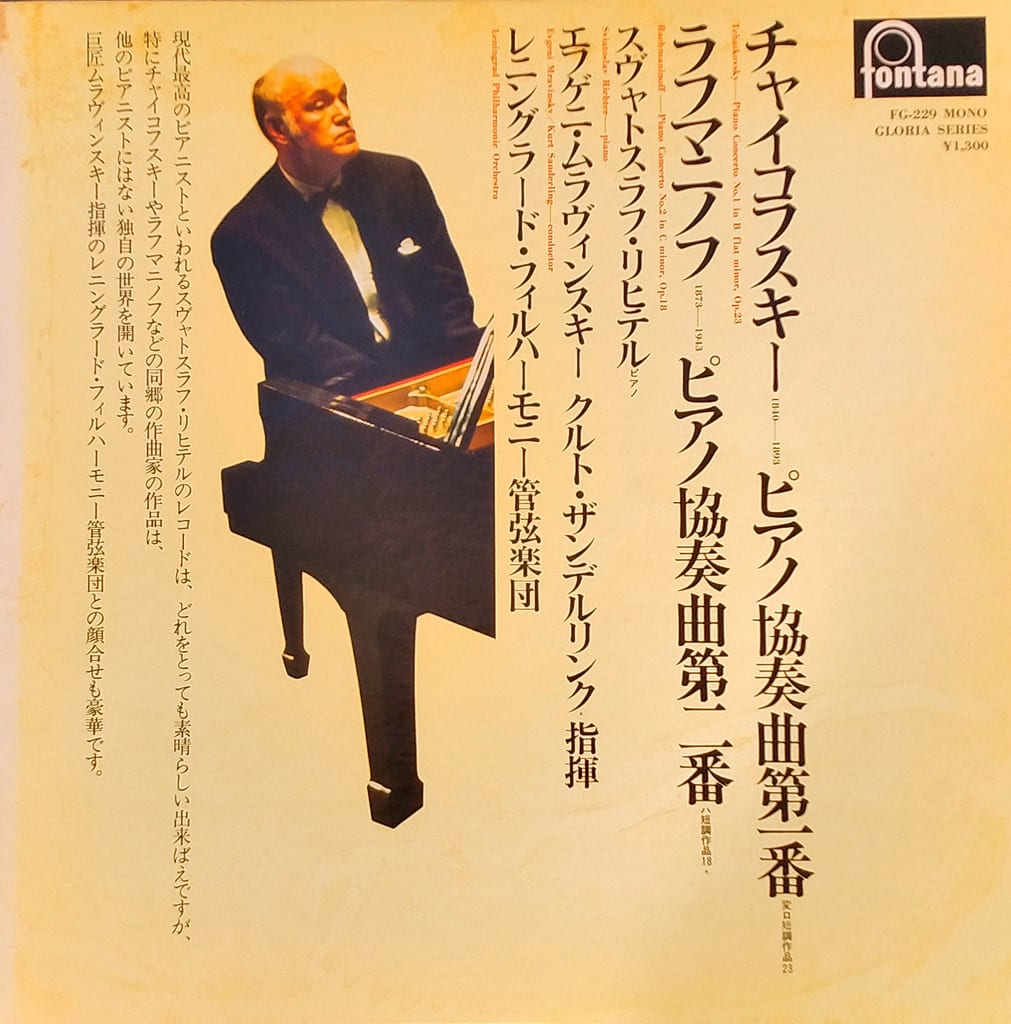

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番

ピアノ:スヴャトスラフ・リヒテル

指揮:エフゲム・ムラヴィンスキー(チャイコフスキー)

クルト・ザンデルリンク(ラフマニノフ)

管弦楽:レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団

発売:1974年

LP:日本フォノグラフ(フォンタナ・レコード) FG-229 MONC

このLPレコードのA面に収められたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番は、数多くあるこの協奏曲の録音の中でも、決定盤と言っても過言ではない程の名盤中の名盤である。リヒテルのチャイコフスキーのピアノ協奏曲の録音では、一般的にはカラヤンとの共演盤が広く知られているが、録音状態はともかく、演奏内容では、このムラヴィンスキーとの共演盤の方が一歩上を行く。リヒテルの恐るべき確信に溢れたピアノ演奏は、聴いていると背筋が凍りつほどである。スケールは限りなく大きく、同時に細部に渡って一部の隙もない演奏は、見事というほかはない。地底から響き渡るような力強さは、男性的な演奏の典型的なものであると同時に、一転して詩的な情緒が、一面に香り立つ様な見事な演奏によって、リスナーはこの名協奏曲の真髄に存分に浸ることができる。ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルの伴奏も見事なもので、決して前面に出ることはないが、リヒテルのピアノ演奏の精神と一体化し、この協奏曲を一層奥深いものにすることに成功している。一方、B面のラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番は、演奏そのものは、ほぼチャイコフスキーの協奏曲とほぼ同じことが言えるが、チャイコフスキーの協奏曲の完成度ほどまでには至っていないように私には聴こえる。スヴャトスラフ・リヒテル(1915年―1997年)は、ドイツ人を父にウクライナで生まれる。1960年にアメリカ各地でコンサートを行い、センセーショナルな成功を収めた。その卓越した演奏技術から“20世紀最大のピアニスト”とも称された。1970年に初来日。それ以降はたびたび来日してリサイタルを開き、日本の音楽ファンにもなじみ深い存在であった。ところで、私は、このLPレコードのライナーノートの解説者の名に「藤田晴子」と記載されているのを見つけて、懐かしい思いが自然と込み上げてきた。藤田晴子(1918年―2001年)は、自身ピアニストであると同時に、当時音楽評論家としても広く知られ多存在で、昭和21年、女性で初めて東京大学法学部に入学。法学者として選挙制度審議会委員なども務めた多彩な能力の持ち主であった。私がクラシック音楽のリスナーとして目覚め始めたころ、藤田晴子が書いた著作物を読んだり、ラジオの解説などを聞いたりした記憶がある。2009年には、故人の功績を称え、岩手県八幡平市に「藤田晴子記念館」が開館された。(LPC)