3月の初め、野良仕事で肩を傷めた。腱板断裂をやった肩だったけど、腱板の方に影響は無かった。新たに傷めたのが上腕二頭筋の長頭腱。半年以上経っても痛くて力が入らない。痛みの記憶という謎現象があるので痛みがゼロにならないことがある。そこで誰かが行く所に混ざったり、誘われたりで行くようにした。これまで月に1~2度だったけど、ここ1ヶ月だと週に1回に増えた。ローソクの最後の炎って感じもするけど、そんな事はいはずだと…

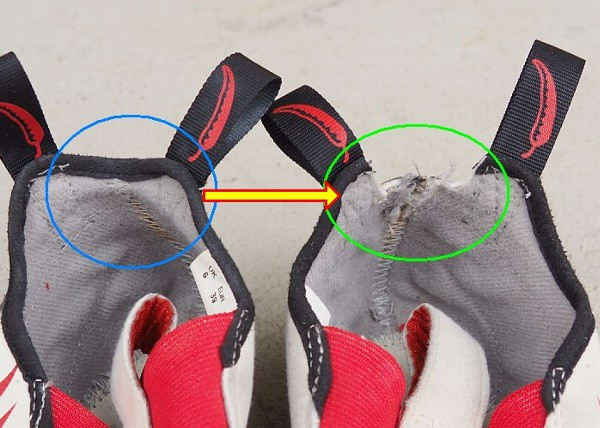

1日に小川山。そこで登ったスラブのルート、過去に「こうやれば簡単だよ」と嘯いてたという微かな記憶。メモによると簡単だと思っていたのは足指の手術をする少し前だった。それが今年の5月には全然登れず自身喪失。今回、そのルートをやってみたいという人が現れたので一緒に行ってきた。今度はと思ったものの5月と同じだった。今回やったルート、30年前、まだ経験も浅かった頃に初見で登れたというのに。だけど、少しして足の踏ん張りが不十分らしいというのが分かった。これも痛みの記憶のせいだったのかな。完登はしなかったけど登れない部分は解決。

思うように登れないところは見られたくない。特に過去、初見で登ったルートでまるでダメだと凹む。それよりも登った時、30年前と今とを比べてみた。登りたいという熱意が減り、その逆に余計なプライドが大きくなったっという自己評価。プライドが高いと登れないところを見せたくない、すると登る機会が減って下手になる。ちなみに目標は一番外側の五角形。プライドは高いので目標も高い。

心技体でいうと今は『心』がダメ

1日に小川山。そこで登ったスラブのルート、過去に「こうやれば簡単だよ」と嘯いてたという微かな記憶。メモによると簡単だと思っていたのは足指の手術をする少し前だった。それが今年の5月には全然登れず自身喪失。今回、そのルートをやってみたいという人が現れたので一緒に行ってきた。今度はと思ったものの5月と同じだった。今回やったルート、30年前、まだ経験も浅かった頃に初見で登れたというのに。だけど、少しして足の踏ん張りが不十分らしいというのが分かった。これも痛みの記憶のせいだったのかな。完登はしなかったけど登れない部分は解決。

思うように登れないところは見られたくない。特に過去、初見で登ったルートでまるでダメだと凹む。それよりも登った時、30年前と今とを比べてみた。登りたいという熱意が減り、その逆に余計なプライドが大きくなったっという自己評価。プライドが高いと登れないところを見せたくない、すると登る機会が減って下手になる。ちなみに目標は一番外側の五角形。プライドは高いので目標も高い。