【日本史】

▼泳ぐやる夫シアター:やる夫が鎌倉幕府の成立を見るそうです 巻第一

今週の日曜日の夜あたりに、mantrapriさん、哲学さんと『やる夫が鎌倉幕府の成立を見るそうです』のラジオをやる予定です。しかし、この物語は先日、ペトロニウスさんのラジオでも取扱いましたが、非常に膨大なこの物語は、一回の放送で全て語りには……いや、仮に語りたい所だけ抽出しても、語り切るのは難しいのですよね。そこで、先にブログ上に僕の話の前提~背景~となる部分、だけでも記事に書き起こしておこうと思います。

『やる夫が鎌倉幕府の成立を見るそうです』は、源平の合戦~鎌倉時代成立期を駆け抜け、そしてやがて室町幕府を開く宿命を持った“足利一族”の頭領・足利義兼~義氏の視点から描かれる、源頼朝、北条政子を中心とした鎌倉幕府に到る者たちの壮大な群像絵巻をやる夫キャラクターたちで描いている『物語』です。

■中世を一つなぎにする物語

まず、僕がこの物語に感動というか“感謝”している部分は、どうも一般的(?)なものとはどうも微妙にズレがあるらしい…という事を打ち合わせしていて気づいたのですが(汗)僕はこの物語を通して“僕の中の日本史”を南北朝~室町時代から、鎌倉時代を、繋いで一続きにしてもらったという面の感謝が非常に大きいのですよね。

それは『風雲児たち』(作・みなもと太郎)を読んで「幕末」を「関ヶ原の戦い」からはじめる事によって、江戸時代を一つの視点で描いてもらった感覚に近いものがあります。

僕が歴史を学んだ時、まあ元々、織田信長や豊臣秀吉が活躍する「戦国時代」が好きだったという事がありますが、そこを調べて行くと「応仁の乱」と言うものに辿り着く。「応仁の乱」からさらに遡ると「足利義教の武断」を経て「足利義満の武断」に辿り着く。「足利義満の武断」からさらに遡ると「観応の擾乱」、「南北朝時代」、そして「建武の新政」、「鎌倉幕府の崩壊」に辿り着きます。

そうやって「ああ、歴史というのはずっとずっと連綿とつながっているんだなあ…」と実感するに到るのですが、そこから先…というのが僕には無かった。…「元寇」によって鎌倉幕府が弱体化して?それによって後醍醐天皇による天皇家復権の活動が?…う~ん?くらいの感じでしょうかね。

しかし『やる夫が鎌倉幕府~』を読むと実感できるのですが、そもそも北条氏は鎌倉幕府の執権という、当時の最大勢力/最大武力を持つ集団の筆頭には、確かになったのだけど、そこに到るまでに流した血と火種は、ずっとそのまま残ってしまっていた。

また、鎌倉幕府は確かに当時の最大勢力で、そこを支配すると言う事は、日本全体の支配者になる事を意味する……という言い方もできますが、実際は、日本国内の権力は一元的に統一されておらず、鎌倉幕府に未加盟の武家も(特に西国には)存在し、反旗を翻される存在は~そもそも反旗というか、仕えてすらいないから反乱ですらない者たちから戦争を仕掛けられる状況は~残ったままだった事が分かります。

『やる夫が鎌倉幕府~』は、この時代の一番の歴史資料である『吾妻鑑』について、批判的な視点で語っている面が大きい物語です。しかし批判しながらも別の~鎌倉府のナンバー2であったろうと作者が語る~足利氏という一族の視点を提示する事によって歴史の再構築を行い、それにより鎌倉時代黎明期の情景が鮮やかに再現されて行く所に感動を覚えさせられます。

正にそこ。『吾妻鑑』の最大の目的であったろう「執権北条氏の一強」とでも言うような歴史イメージ~おそらく学校で普通に習う鎌倉時代のイメージだと思いますが~からだと、あまりに多くの事が見えなくなっている、そこを質される事になります。

※あ、ここで一つ茶々を入れますが、この物語はあくまでフィクションで、そこで描写されるものを歴史的事実として捉えるのは危険というか、あまり歴史の学習として正しい姿ではありません。しかし、読めば分かりますが、この作者さんは相当な歴史知識の持ち主で、普通に専門家じゃないかとも思うんですが、そのまま後学に耐えうる資料を提示してくれます。その上で、個々の出来事はギャグとパロディによって成り立っているので、これをそのまま飲み込むような人は、そもそも、この物語を読めないだろうという、非常に絶妙のバランスによって描かれているんですよね。

そもそも、教科書の年表を見ていると江戸時代が“ミラクルピース”と言われる奇跡の時代だったなんて言っても「鎌倉幕府だって、室町幕府だって100年かそこいらくらいはピースだったんじゃないの?」というイメージを持つ人も多いのではないかと想像します。

しかし、実情を言えば日本史の、律令制度が崩壊した“中世”において、徳川幕府による幕藩体制が確立されるまでは、極端に言いますが、この国が一つの権力の元、一元的な支配体制が布かれた事は一度たりともないないと言ってもいい程、力の均衡による戦雲が立ち込め、人々は長い長い長い長い擾乱の日々を生き抜いてきたと言う事です。

なぜ、それ程長いこと擾乱の時が収まらなかったのか?それは正に日本史のキモという気がしますが……う~ん(汗)ここまでに、けっこう文字数使っちゃってますねえ(汗)日本史全体の話が長引いてしまっているので、ちょっと一旦、鎌倉幕府成立に到る話に戻ろうと思います。

■“坂東”というフロンティア

この長い長い擾乱の物語の、そのはじまりを考える時、坂東(関東平野)という土地を抜きにしては考えられないと思います。「墾田永年私財法」による荘園の台頭と班田制の崩壊、それに伴う律令制度による朝廷の中央集権体制の弱体化、その中で、「武士の出現」に伴って、朝廷の影響力の薄い独自の勢力として力を持ってきたのが坂東でした。

源平合戦を見ると分かる事ですが、この頃、坂東連合軍を率いた源頼朝は、平家追討の院宣を受けて、壇ノ浦まで平家を追い詰めてこれを討滅しています。途中、現地の勢力の支援があったとは言え、基本的に関東から出発した軍隊が、日本の西の端まで到達しそこで決戦を交える程の継戦能力が、既にあった事を表しています。

これってつまり坂東は中央軍としての武力を既に有しており、事があれば、日本のほぼ全域にその中央軍を派遣して討滅できる事を意味します。つまり、単純に武力においては、日本の支配者の名乗りをあげてよい程の勢力を獲得していると言えます。

日本地図を持っている人、あるいは頭の中で描ける人は、すぐに分かると思います。当時、日本の中心は畿内(関西)だったワケですが、土地のポテンシャルにおいては関東は全く引けをとっていない事、というよりむしろ順調に開拓が進んで行けば、いずれ坂東は畿内を凌駕する“国”になるであろう事は自明だと思います。

ここらへん西洋の「新大陸発見」と開拓移民から独立戦争までの流れをイメージすると、この“坂東”という土地の意味が見えて来るのではないかと思うんですよね。いや、僕はアメリカ独立運動の事などはよく知らないので、大雑把な符合になりますが。古代の日本人は、坂東という“新大陸”を発見し、朝廷の支配の届かぬ(届きづらい)その土地にこぞって出立し、植民と開拓を始め、人間の数を爆発的に増やし拡散させていった。

そうして、現地の治安の維持という問題において、ほとんど全くあてにできない朝廷を無視して、彼らは独自の武装をし近隣から襲いくる無法狼藉を防ごうとした。それが(↑)上の画像にある坂東武士団のはじまりになって行くワケです。

「坂東は日本人のフロンティア」であり、ある意味、法の届かぬ無法地帯で、自分の身は自分で守らざるを得なかった。それによって自分らの自立に対して何の恩恵もない朝廷に対する帰属意識は必然的に薄れていった、その経緯が分かると、日本史の中世のはじまりと、そして鎌倉幕府の目指したものが見えてくるはずです。

そんな中で正にフロンティア的な出来事として先住民を僻地に追いやる「前九年の役」、「後三年の役」があるのでしょう。これはアメリカ新大陸的に言えば、騎兵隊vs先住民と言ったようなイメージを持つ方が、一般に理解しやすいのではないかと思います(我ながら大雑把な語りですが)。

その先住民を追いやる戦いにおいて、直属の上司だったのが河内源氏の頼義、義家といったメンツだった。これが「源氏は武家の棟梁」という伝説というか、妙な決まりというか、坂東武者たちの心に刻まれたものになって行っているはずです。

「戦場でお世話になった上司」というのは、単なる身分や制度上の上司を超えた情と言うか忠誠心が自然と生まれるのでしょう。それが勝った戦、生き残った戦ならなおの事(平将門の血脈がこういった持ち上げ方をされてないのは結局負け戦だったからだろうか?)。気分の良くない人もいるかもしれませんが、異民族との戦いによって得た、同族の連帯感というのも、大きな作用を持っているように思います。これは、西国の海に勢力を持ち、貿易で力をつけた平忠盛→清盛から連なる平家一門には無いアドバンテージだったはずです。

これらの条件が坂東に鎌倉幕府の胎動を促して行きます。…もしこれに源頼朝という要素が入らなかったら、あるいは源氏の伝説がなかったら、どうなっていたか?事の当否は分かりませんが、おそらく坂東が大和朝廷の中央集権体制からの離脱を試みるのは必然で、その際は「坂東合衆国」のような様相を呈していたかもしれません。

……う~ん、時間切れ(汗)やっぱり書き切れませんね。もう幾つか書きたい項目があるのですが、また改めて書き足せられればと思います。とりあえず、走り書きまで。

▼泳ぐやる夫シアター:やる夫が鎌倉幕府の成立を見るそうです 巻第一

今週の日曜日の夜あたりに、mantrapriさん、哲学さんと『やる夫が鎌倉幕府の成立を見るそうです』のラジオをやる予定です。しかし、この物語は先日、ペトロニウスさんのラジオでも取扱いましたが、非常に膨大なこの物語は、一回の放送で全て語りには……いや、仮に語りたい所だけ抽出しても、語り切るのは難しいのですよね。そこで、先にブログ上に僕の話の前提~背景~となる部分、だけでも記事に書き起こしておこうと思います。

『やる夫が鎌倉幕府の成立を見るそうです』は、源平の合戦~鎌倉時代成立期を駆け抜け、そしてやがて室町幕府を開く宿命を持った“足利一族”の頭領・足利義兼~義氏の視点から描かれる、源頼朝、北条政子を中心とした鎌倉幕府に到る者たちの壮大な群像絵巻をやる夫キャラクターたちで描いている『物語』です。

■中世を一つなぎにする物語

まず、僕がこの物語に感動というか“感謝”している部分は、どうも一般的(?)なものとはどうも微妙にズレがあるらしい…という事を打ち合わせしていて気づいたのですが(汗)僕はこの物語を通して“僕の中の日本史”を南北朝~室町時代から、鎌倉時代を、繋いで一続きにしてもらったという面の感謝が非常に大きいのですよね。

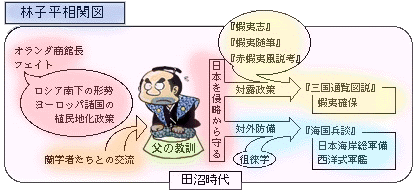

それは『風雲児たち』(作・みなもと太郎)を読んで「幕末」を「関ヶ原の戦い」からはじめる事によって、江戸時代を一つの視点で描いてもらった感覚に近いものがあります。

僕が歴史を学んだ時、まあ元々、織田信長や豊臣秀吉が活躍する「戦国時代」が好きだったという事がありますが、そこを調べて行くと「応仁の乱」と言うものに辿り着く。「応仁の乱」からさらに遡ると「足利義教の武断」を経て「足利義満の武断」に辿り着く。「足利義満の武断」からさらに遡ると「観応の擾乱」、「南北朝時代」、そして「建武の新政」、「鎌倉幕府の崩壊」に辿り着きます。

そうやって「ああ、歴史というのはずっとずっと連綿とつながっているんだなあ…」と実感するに到るのですが、そこから先…というのが僕には無かった。…「元寇」によって鎌倉幕府が弱体化して?それによって後醍醐天皇による天皇家復権の活動が?…う~ん?くらいの感じでしょうかね。

しかし『やる夫が鎌倉幕府~』を読むと実感できるのですが、そもそも北条氏は鎌倉幕府の執権という、当時の最大勢力/最大武力を持つ集団の筆頭には、確かになったのだけど、そこに到るまでに流した血と火種は、ずっとそのまま残ってしまっていた。

また、鎌倉幕府は確かに当時の最大勢力で、そこを支配すると言う事は、日本全体の支配者になる事を意味する……という言い方もできますが、実際は、日本国内の権力は一元的に統一されておらず、鎌倉幕府に未加盟の武家も(特に西国には)存在し、反旗を翻される存在は~そもそも反旗というか、仕えてすらいないから反乱ですらない者たちから戦争を仕掛けられる状況は~残ったままだった事が分かります。

『やる夫が鎌倉幕府~』は、この時代の一番の歴史資料である『吾妻鑑』について、批判的な視点で語っている面が大きい物語です。しかし批判しながらも別の~鎌倉府のナンバー2であったろうと作者が語る~足利氏という一族の視点を提示する事によって歴史の再構築を行い、それにより鎌倉時代黎明期の情景が鮮やかに再現されて行く所に感動を覚えさせられます。

正にそこ。『吾妻鑑』の最大の目的であったろう「執権北条氏の一強」とでも言うような歴史イメージ~おそらく学校で普通に習う鎌倉時代のイメージだと思いますが~からだと、あまりに多くの事が見えなくなっている、そこを質される事になります。

そもそも、教科書の年表を見ていると江戸時代が“ミラクルピース”と言われる奇跡の時代だったなんて言っても「鎌倉幕府だって、室町幕府だって100年かそこいらくらいはピースだったんじゃないの?」というイメージを持つ人も多いのではないかと想像します。

しかし、実情を言えば日本史の、律令制度が崩壊した“中世”において、徳川幕府による幕藩体制が確立されるまでは、極端に言いますが、この国が一つの権力の元、一元的な支配体制が布かれた事は一度たりともないないと言ってもいい程、力の均衡による戦雲が立ち込め、人々は長い長い長い長い擾乱の日々を生き抜いてきたと言う事です。

なぜ、それ程長いこと擾乱の時が収まらなかったのか?それは正に日本史のキモという気がしますが……う~ん(汗)ここまでに、けっこう文字数使っちゃってますねえ(汗)日本史全体の話が長引いてしまっているので、ちょっと一旦、鎌倉幕府成立に到る話に戻ろうと思います。

■“坂東”というフロンティア

この長い長い擾乱の物語の、そのはじまりを考える時、坂東(関東平野)という土地を抜きにしては考えられないと思います。「墾田永年私財法」による荘園の台頭と班田制の崩壊、それに伴う律令制度による朝廷の中央集権体制の弱体化、その中で、「武士の出現」に伴って、朝廷の影響力の薄い独自の勢力として力を持ってきたのが坂東でした。

源平合戦を見ると分かる事ですが、この頃、坂東連合軍を率いた源頼朝は、平家追討の院宣を受けて、壇ノ浦まで平家を追い詰めてこれを討滅しています。途中、現地の勢力の支援があったとは言え、基本的に関東から出発した軍隊が、日本の西の端まで到達しそこで決戦を交える程の継戦能力が、既にあった事を表しています。

これってつまり坂東は中央軍としての武力を既に有しており、事があれば、日本のほぼ全域にその中央軍を派遣して討滅できる事を意味します。つまり、単純に武力においては、日本の支配者の名乗りをあげてよい程の勢力を獲得していると言えます。

日本地図を持っている人、あるいは頭の中で描ける人は、すぐに分かると思います。当時、日本の中心は畿内(関西)だったワケですが、土地のポテンシャルにおいては関東は全く引けをとっていない事、というよりむしろ順調に開拓が進んで行けば、いずれ坂東は畿内を凌駕する“国”になるであろう事は自明だと思います。

ここらへん西洋の「新大陸発見」と開拓移民から独立戦争までの流れをイメージすると、この“坂東”という土地の意味が見えて来るのではないかと思うんですよね。いや、僕はアメリカ独立運動の事などはよく知らないので、大雑把な符合になりますが。古代の日本人は、坂東という“新大陸”を発見し、朝廷の支配の届かぬ(届きづらい)その土地にこぞって出立し、植民と開拓を始め、人間の数を爆発的に増やし拡散させていった。

そうして、現地の治安の維持という問題において、ほとんど全くあてにできない朝廷を無視して、彼らは独自の武装をし近隣から襲いくる無法狼藉を防ごうとした。それが(↑)上の画像にある坂東武士団のはじまりになって行くワケです。

「坂東は日本人のフロンティア」であり、ある意味、法の届かぬ無法地帯で、自分の身は自分で守らざるを得なかった。それによって自分らの自立に対して何の恩恵もない朝廷に対する帰属意識は必然的に薄れていった、その経緯が分かると、日本史の中世のはじまりと、そして鎌倉幕府の目指したものが見えてくるはずです。

そんな中で正にフロンティア的な出来事として先住民を僻地に追いやる「前九年の役」、「後三年の役」があるのでしょう。これはアメリカ新大陸的に言えば、騎兵隊vs先住民と言ったようなイメージを持つ方が、一般に理解しやすいのではないかと思います(我ながら大雑把な語りですが)。

その先住民を追いやる戦いにおいて、直属の上司だったのが河内源氏の頼義、義家といったメンツだった。これが「源氏は武家の棟梁」という伝説というか、妙な決まりというか、坂東武者たちの心に刻まれたものになって行っているはずです。

「戦場でお世話になった上司」というのは、単なる身分や制度上の上司を超えた情と言うか忠誠心が自然と生まれるのでしょう。それが勝った戦、生き残った戦ならなおの事(平将門の血脈がこういった持ち上げ方をされてないのは結局負け戦だったからだろうか?)。気分の良くない人もいるかもしれませんが、異民族との戦いによって得た、同族の連帯感というのも、大きな作用を持っているように思います。これは、西国の海に勢力を持ち、貿易で力をつけた平忠盛→清盛から連なる平家一門には無いアドバンテージだったはずです。

これらの条件が坂東に鎌倉幕府の胎動を促して行きます。…もしこれに源頼朝という要素が入らなかったら、あるいは源氏の伝説がなかったら、どうなっていたか?事の当否は分かりませんが、おそらく坂東が大和朝廷の中央集権体制からの離脱を試みるのは必然で、その際は「坂東合衆国」のような様相を呈していたかもしれません。

……う~ん、時間切れ(汗)やっぱり書き切れませんね。もう幾つか書きたい項目があるのですが、また改めて書き足せられればと思います。とりあえず、走り書きまで。