★おススメのネット本スーパー 『honto』です!

書籍や電子書籍を買うごとに、100円につき1ポイントが貯まります!

そのポイントは、また書籍や電子書籍を買うときに使えます。

更に会員になると、毎月10%あるいは20%の割引きのクーポンが送られます。

こんなサービスのいい本屋さんのサイトは知りません!

↓

日本の軍備について深く考えさせられる本であると思いました。

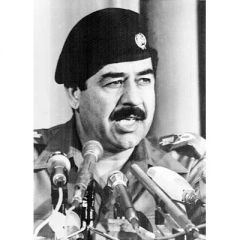

事は、91年の湾岸危機に際し、日本が自衛隊を派兵するかどうかをめぐり世界中で大きな論争になったのです。

その派兵云々については、いまだ考えさせられる問題です。

日本には、戦争のための軍をもたない、という憲法の規定があるために、イラクがクウェートに侵略した湾岸危機の際に、世界中の国が軍隊を派兵したにも関わらず、日本は130億ドルのお金を拠出しただけでした。

その戦争終了の際に、日本はクウェートに感謝されなかったのでした。

しかし、これはクウェート及びクウェートを支持した全部の国を批判したいのですが、 「なぜ、日本だけを批判するのか?」「なぜ他の支持しなかった国も批判しなかったのか?」ということですね、私からすれば。

その代表的な国はスイスですね。

この国は、イラクがクウェートに侵略した時に、日本のようにお金を出すこともしなかったし、当然派兵もしなかったのです。

何故か? この国は、永世中立国として世界に宣誓したからですね。

どの国とも軍隊の同盟も結ばない、ということですね。

ですが、この国はものすごいたくさんの軍隊を増強している「重武装中立」の国なのです。

しかし、何故イラクがクウェートを侵略されたといって、他の国がクウェートを支持したのか?

という根源的な疑問が湧かなかったのかと思います。

クウェートを真っ先に支持したのはアメリカです。

何故か?

石油の決済方法がアメリカのドルですから、そこを取られるとアメリカは困るからです。

アメリカが潤っているのなら話は別ですが、アメリカは世界一の借金国家でしたから、ここを取られるとドルの需要が減って困るからです。

「イラクは悪の枢軸だ!」というプロパガンダを流し、世界中がそれに乗ったのです。

その内容が、すべてクウェートの側にたった論理であり、そこは過去においてイラクのものであったという論理については一切触れずに、イラクを制裁したのです。

クウェートとイラクの両方の言い分を国民全部に提示したうえでお金を拠出すべきかどうかを決めるべきであったことは間違いありません。

非常に片手落ちとしか言いようがありません。

日本の官僚、大手メディア、検察でさえも、そして世界中の主要メディアでさえも本当のことを報道していないのです。

そのことを踏まえたうえで、日本の軍隊をどのようにしていかなくてはいけません。

日本国内においては、「軍隊があってしかるべし」という派と、「軍隊はあってはならない」という派が存在します。

私は、大学時代にまず後者の論を書いた本を読みました。 そこに書いてある内容を読んで、直ちにこの派の支持者になりました。

その理論に圧倒されてしまったのです。

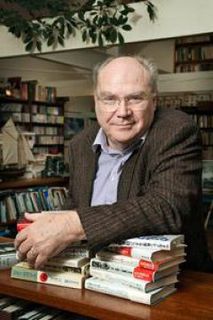

日本の軍隊の反対者の代表者の1人は、 『憲法第9条』の著者である小林直樹氏でしょう。

そこには軍隊のいろんなマイナス点が網羅されており、それに反対する気持ちがよくわかりました。

小林氏は日本を代表する憲法学者ですが、法律学者にありがちな、 「既存の法律を金科玉条にあげてそれを改変するのに非積極的」という弊はまぬかれません。

前者の「軍隊があってしかるべし」という派の本も読まなくては、真実は見えてこない、ということがその後私はわかりました。

両方を踏まえたうえで現実を俯瞰して、どちらが理に適っているかということを考えると、やはり前者を支持したくなる、というのが私の結論です。

それは、「人類は兵器の作り方を知ってしまった」ということですね。

であるからして、たとえ世界中の同盟を破棄し世界中の兵器を廃棄しても、またその規約に反し、作りだしてしまう国が出てくるのは明らかです。

そうなったら、その違反国に世界中が乗っ取られて大量殺戮されてしまうことは明らかです。

軍隊を全部なくして、どの国とも盟約を結ばないという非武装中立などと言うのは幻想に過ぎないのです。

日本を攻撃したら自国がやばい!と思わせるためには、軍隊を持ち、そして同盟国もなくてはいけないことは明らかでしょう。

そのような抑止力が大事であるということを政治学で学びました。

しかし、日本は軍隊をもつべきではないという立場を支持したくなる人の気持ちもよくわかります。

1945年の日本の被爆と敗戦によって軍隊を一切放棄するということについて多くの人が支持したのは頷けることです。

日本中が厭戦気分のさなかにいたのです。

そんな中で、「軍隊をもつべし」という論路を国民に説得させるのは難しいことでしょう。

何十年か前に、『非武装中立論』という名の本が刊行されて、それなりに売れたのもわからなくはないです。

世論はいつだって論理的な説明ではうまくいかないですし、感情に訴えた論理のほうが支持されやすいのです。

しかし、世界の大勢がこうだから日本もこうせよ、という多数の論理に安易に従髄してしまうのは反対です。

この論理では、全体が間違った方向へいっている場合に歯止めがかかりにくいのです。

それに、日本は大国だから今の情勢に加わらなくてはいけない、という論理にも当然反対です。

そのような世界の大勢の派兵要請の中で、「派兵は海外非派兵という国の基本方針を侵す」という意見で反対していたのは旧社会党です。

それに対し、「海外派兵を含めて国際関係の軍事的安全保障にも積極的に貢献すべし」という立場にいたのが自民党の吉田茂首相でした。

吉田首相は、1946年の6月29日の国会で、日本は軍備を一切持たないという「全面戦争放棄論」を展開していました。

しかし、以後慎重に論を変えて、「自衛権まで放棄するものではない」と意見を変えたのでした。

今の自衛隊の前進である警察予備隊創設に関し、「自衛力を持つのは再軍備にあらず、対外戦争を目的とする戦力をもつのが再軍備である」として「全面戦争放棄論」を退けたのでした。

確かに、今自衛隊はありますが、こちらから攻めたことは一切ありません。

「資本主義国は国内生産だけでは間に合わないから植民地主義、帝国主義にならざるを得ない。そして国同士が衝突し戦争が始まってしまう。しかし国が社会主義を選択すれば、帝国主義にはならずにすむ。」というレーニンが言ったことを教条的に信じていたために、 「帝国主義にならないためには社会主義を選択し、軍備を全廃すべし」という論拠にたっていたのが旧社会党であり、共産党です。

それで旧社会党や共産党は護憲の立場を貫き、軍備や同盟を一切放棄すべきであるという非武装中立を唱えていたのだということがわかりました。

今となってはレーニンの言葉が誤りであることがわかりましたが、当時はそれなりに人々の心を捉えていたのです。

経験理論もなかったですし、レーニンの言葉がホントかウソかの判断は出来かねていたのです。

ですから、社会主義による政治経済体制では国民生活が困窮し、1991年のソビエトの軍事クーデターが起こり社会主義国がほとんど消滅し、社会主義が虚構にすぎないとわかるまで、自民党と社会党が日本の2大政党のような観を呈していた事実もあったのです。

しかし、日本国民が戦争を徐々に忘れるようになったためか、論理的思考法をみにつけるようになったのかはわかりかねますが、1951年の読売新聞の世論調査では日米安保を支持する人は80%に上っていたのです。

反対はわずか7%でした。

そして、1958年に国連事務総長ハマーショルドがレバノンのPKOにおいて日本に派兵を要請しました。

しかし、日本は憲法を理由に拒否をしたのです。

アメリカの立場としては派兵してほしい。

そのためには、日米安保を改定する必要があったのです。

そして2年後の6月15日にその安保改定反対でデモや集会、ストライキが起きたのです。

今の平和ボケした日本では信じられない光景があったのですね。

やはり「自衛のための軍隊は持つべきであっても派兵させるための海外で戦争させるための軍隊には反対」という論理が支持されていたのですね。

68年から69年において、東大とその周辺で安保改定をめぐって、学生運動と警察の間で激しい衝突が起き、流血の惨事にもなったようです。

軍事協力の結果、日本が戦争に巻き込まれるのでは?自衛隊が武力紛争に巻き込まれるのでは?という危惧が人々の間でまかり通っていたのでしょう。

しかし、米国の庇護の元、経済発展を達成できた日本としてはいやがおうにも緊密度が高まったのはいうまでもありません。

今はアメリカの輸入額で一番多いのが中国ですが、当時は日本だったのです。

そうなれば、安保での負担額の増加を受け入れることも当然という空気も増徴してもおかしくはありません。

アメリカからの武器技術供与などもおこなわれていきました。

1990年の湾岸危機に際し、世界は日本に対して参与を求めました。

その年の8月5日、当時の首相であった海部俊樹は、イラクへの経済封鎖措置を決めましたが、それだけでは満足されませんでした。

91年のPKO法案が国会で出されました。

日本の自衛隊は「国際平和協力隊」として派兵される。 派兵される自衛隊は、輸送、補給等の後方支援に徹する。

だから派兵される自衛隊は憲法第9条と、海外出動禁止決議に抵触しないというのが賛成議員の言い分でした。

しかし、これは通らなかったので、クウェートに130億ドルを拠出しただけでした。

その危機の後、1991年3月11日にアメリカのクウェート大使館から、世界に向けて声明が出されました。

その内容は、「ありがとうアメリカ、そしてグローバルファミリーの…」と多くの国の名がずらーっと並べられていたのです。

しかし、その国名に日本は入っていなかったのです。

これは日本がグローバルスタンダードに適合していなかったからだ、というような論理に私は与しません。

お金だけしか拠出しなかったからとて感謝の言葉が1つも入っていないというのは非常に礼儀を失する行為としか思えません。

感謝の声明を日本に出さなかったクウェートに批難をすべきでしょう。

しかし、ここにアメリカの意図が見え隠れするのは私だけでしょうか?

なにがなんでも日本をグローバルスタンダードに組み入れさせ、軍備化させて安保におけるアメリカの額の肩代わりをさせようという目論見が見えるのではないでしょうか?

また、「大きすぎて潰せない」として放置したままの軍産複合体の対処を怠り、それを日本にかぶせようとしているのではないか、という気もしてきます。

しかし、日本は輸出立国です。

海外に物を売って成り立つ国ですから、その恩恵を忘れて、今後一切軍備的な同盟を結ばない、といったら世界的な非難を浴びるでしょう。

スイスのような重武装中立など不可能でしょう。

ただ、戦争を放棄した憲法第9条をそのままにすべきかどうかは、非常に晦渋を極めた問題です。

それを直ちに放棄すべきという論には私はいきません。

先にも書いたように、軍備は一律にこうすべきというような論理ではなく、他の国々とのかかわりがあってこそ成り立っているのであるから、その内実がどのような連関になっているかを綿密に調査して論ずべきであると思います。

クウェートにイラクが進出した。

それをアメリカが批難したから日本も、というのでは論議が足りないし、論拠において不充分であると思います。

日本の憲法第9条が、考えに考え、どう考えても維持されたままではおかしい、ということで日本国民の大半が納得したのであれば、その時は変えるべきでしょう。

しかし、繰り返しますが、「世界の大勢がこうだから日本もこうせよ」とか、「日本は大国だから今の情勢に加わらなくてはいけない」という論理だけでは当然反対です。

この本を読んで思ったのは、この軍隊の状態になったからとてそのままでいい、ということではない。

その場の状態に応じて複眼的な思考法を駆使して、自分のくにがどのような軍のかかわり方をすべきかを模索していかなくてはいけない、ということだと思いました。

この本は、日本の、軍隊に対する思考の変遷、世論の変遷を世界の動きと連動させながら、今では手に入れることが出来ない情報を載せながらわかりやすく詳述されています。

これからの日本の軍備に対する姿勢を問う上で非常に参考になる良書です。

お求めのかたは以下より。

↓

海外非派兵の論理―日本人の独善的平和観を問う

モバイル

海外非派兵の論理―日本人の独善的平和観を問う

☆その他おススメ著書。

↓

憲法第九条 (岩波新書 黄版 196)

■T-BOLANの魅力がギッシリ詰まった彼らのベストアルバムはコチラ!(ドキュメンタリーの入ったDVD付き)