この著者の宮田光雄氏は、私が大学時代に新書を読んで知りました。

その新書の名は『非武装抵抗国民の思想』というものでした。

その題名の趣旨からいってわかるように非武装中立を趣旨とする内容でした。

その是非は、いろんな本の読み足りなさがあったのでわかりませんでした。

しかし、その時思ったのは、その新書がかなりよれているということでした。

その初版を調べると、1971年というではありませんか!

そんな昔に本を書いた人が、2019年の新刊書を宣伝する新聞を読んだら、また新刊を出すというので驚いたのです。

その宮田光雄氏の経歴を調べると今年92歳になるというではないですか!

ということは新刊を出したのが91歳ということになりますね。

こんな高齢でも本を出す?凄い活力の持ち主だなあと思わざるを得なかったですね。

私も高齢になったらこの宮田教授のようになっていたいなあと思わざるをえないですね。

この本は、宮田氏がいろんな高校で公演をおこなった内容を本にしたものですね。

それを聞いて、高校生向け?と思われるでしょうが、そんなことはなく、非常に示唆に富む内容で、大学生や一般市民にも是非とも読んでもらいたい内容が書いてあります。

まず、日本人が本を読まなくなってしまったことを嘆いているのです。

1ヵ月に平均して1.4冊しか読んでいない現状を嘆いているのです。

知的関心や知的好奇心のなさに嘆いているのです。

テレビやステレオを友人とする人間があらわれていることも嘆いているのです。

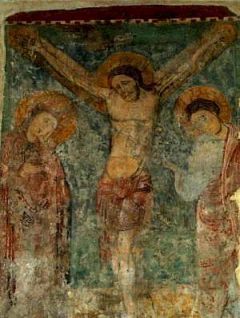

この著者はクリスチャンでもありますから、その人との心のつながりをいつも大事にしているのでしょう。

ゆえに、そういう事態を嘆くのだと思います。

そういう人間こそが、宗教に帰依するのですね。

逆に、そういった心の通い合いに興味のない人は、そのような事態になっても嘆くことはしないでしょう。

何故、宮田氏が、現代人が本を読まなくなったことを嘆いていたのかといえば、国民こそが歴史を動かす主体であるということを理解していたからでしょう。

そのために、文学、芸術、偉人伝の大事さを学び、それを現実生活で生かせということをいわんとしていたのはよくわかります。

これは社会学者であった清水幾太郎氏も直截的な言い方で書いてあるのを見たことがあります。

また桑原武夫氏も『文学入門』で同じことを書いていましたね。

※参考ページ

↓

やはり漫然とした生活では、ほとんど学ぶことは少ない。

そうではなく、文学はもちろん論文でもいいので、いろんな媒体からいろんなことを読んで学び生活に生かすことをすることで、社会がよくなるということがわかったので、私はこれらの立場の人たちに共感を示しますし、これからも維持します。

本を読むことに意義は、その社会をよくするための教訓を学ぶということでしょう。

外国からの干渉を受けることなく、しかも対外的な紛争無しで再軍備を遂げたヒットラーはアウトバーンやフォルクスワーゲンという世界にまたがる乗用車を創ったのです。

しかし、この人の党であるナチスは、第二次大戦での悲劇を引き起こしました。

その悲劇は、ナチを支持したドイツ民衆にあったのです。

そのかかわりを無視でいないのです。

歴史的責任の重さを認識しなくてはいけないのでしょう。

こういった事は大学で講義されてもおかしくはないでしょう。

このような事態がまたひきこされる事も、ありうるでしょう。

やはりそうならないように、国民が意識しなければならないことでしょう。

バブルは必ずはじけるという歴史的教訓があったにもかかわらず、90年にはじけてしまったのですから、やはり人類の歴史とは恐ろしいものですね。

やはり成り行き任せではいけません。

戦後、政治の主体は国民になりましたが、どのような行使の仕方でしょうか?

やはり選挙…それだけになってしまいますね。

しかしそれだけではない、ということでこの本の中で書いてあるのです。 それは本書を読んでいただきましょう。

その趣旨はやはり市民が主体的になって政治にかかわるということでしょう。

多数決で物事を決まってしまうのが常ですが、その際も少数派の意見をとことんまで聞くのが大事でしょう。

そのことで最大多数の幸福が実現されるのですから。

そのために、正々堂々と異なってもいいから意見を誰もがいい、それに基づいた行動をとることが大事なのですね。

これは大学の政治学でも充分に講義に値する内容ですね。

その行動ですが、手仕事と農業こそが人間に営みの基本と考えていたシュヴァイツァーの偉人伝を数十ページにわたって説明して、その意義について講義した内容が書かれています。

やはり、いくら崇高な理想を掲げていても行動に移さないといけないのは、これまでの人生経験や、読書の結果わかりました。

その内容について知りたいと思ったかたは是非とも読んでほしいですね。

しかし蒸し返しになりますが、この宮田光雄氏の息の長い執筆生活には恐れ入ります!

90歳を超えていまだに本を出し続けているのですから。

このかたは法学者であり、クリスチャンであり、それのみかいろんな分野にわたって本を書いています。

いろんなマルチな人間であることがわかります。

また言語学者である外山滋比古氏も、私が大いに感銘を受けた人ですが、今年97歳になる方です!

それでも3年前に本を出したのですから、ものすごい天晴ですね。

繰り返しになりますが、私がこのように高齢になってもこのような活力を生かしていたいですね。

宮田、外山両氏に共通するのは、専門に閉じこもらず、いろんな分野に関心をもって勉強しているということ。

そして、文字を実際の生活で生かすことに務めているということでしょう。

お二方とも、専門以外にも健康学のような分野の本を読み、それを実行し、自分のスタンスに合わせるように工夫し、そして探求しながら守破離の離の境地に至っているのでしょう。

でなければ、このような高齢になっても本を出せるはずはないですからね。

このお二方を見習ってこれからも生きていきたいと思います。

まずはこの宮田氏の本をお勧めします。

市民を目指す者として非常に勉強になります。

●この本は以下よりどうぞ!

↓

きみたちと現代―生きる意味をもとめて (岩波ジュニア新書 (17))

★おススメのネット本スーパー 『honto』です!

書籍や電子書籍を買うごとに、100円につき1ポイントが貯まります!

そのポイントは、また書籍や電子書籍を買うときに使えます。

更に会員になると、毎月10%あるいは20%の割引きのクーポンが送られます。

電子書籍なら30%offの場合も! こんなサービスのいい本屋さんのサイトは知りません!

↓

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます