特別拝観の第2部です。初めて陽明学、虎山荘に入ることができました。

陽明文庫は昭和13年(1938)、当日の総理大臣であった近衛文麿が同家に伝わる多くの古文書、古典籍及び美術工芸品等を一括保存するために設立された施設です。

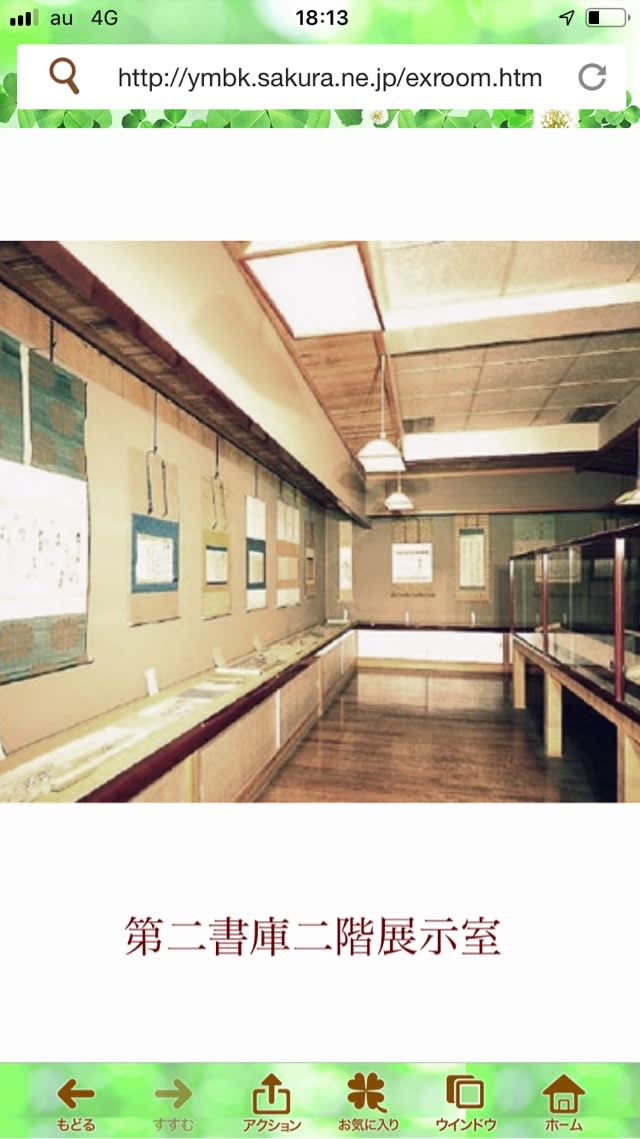

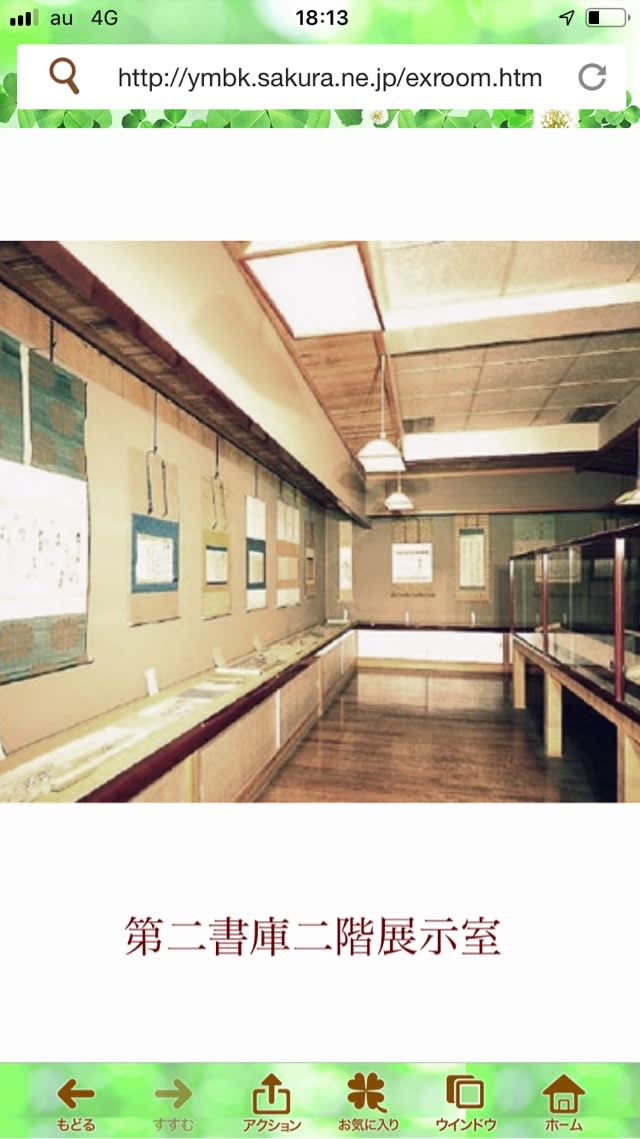

敷地の最奥に第1文庫、第2文庫があり後者の2階が展示室になっています。名和 修文庫長様から見学の際の注意事項の説明があり二重に付けられた鍵を解錠され2階の展示室へと案内されます。

(こちらは他のサイトからの転載です)

名和先生は1956年から、こちら陽明文庫の業務に携わってこられた方で、国宝8件、重要文化財57件をはじめ20万件といわれる全ての収蔵品を管理されており、他の博物館や^_^美術館に貸し出される際の梱包、展示も全ておひとりでされているそうです。

いよいよ展示室です。こちらでマスクを着用します。「なぜ、マスク?」と思われる事でしょう。その意味が後でわかります。

また、二重の鍵を開けられ、展示室に入ります。まず、中央にあるガラスケース越しに見えたのが、あの藤原道長の日記"国宝「御堂関白記」"です。2年前の京博での「国宝」展以来です。

今回はなんとガラスケースを開けて下さり"生"で拝見しました。同じケース内の和漢抄や類聚歌合も"生"で拝見しました。

壁には書や掛軸が展示され、中には後鳥羽上皇筆の国宝"熊野懐紙"もガラスもなく、さりげなく展示されているのが凄いです。

これで"マスク着用"の意味がおわかりだと思います。

約1時間、名和先生の解説を聞きながら''お宝"を堪能させて頂きました。

続いて虎山荘です。こちらは陽明文庫の閲覧を目的として建てられた数寄屋建築ですが近衛文麿が隠居所(?)にするつもりで建設した意味もあったのではないでしょうか?

設計は西洋建築士の長谷部鋭吉です。客殿、主屋、寝所があり、近衛文麿の身長の6尺に合わせて天井が高く作られており、建設から約73年経った今でも美しさを保っていることから良質な材が使われていると思われます。

近衛文麿も2度ほど来られたそうです。

(こちらは他のサイトからの転載です)

敗戦が濃厚な中、昭和天皇が戦争責任を問われる事を恐れた文麿公は、昭和天皇に出家して頂き、皇室と最も関係の深い仁和寺に入寺して頂くように動いていたようです。仁和寺の歴代天皇のご位牌をお祀りしている霊明殿の扁額は文麿公の筆です。

戦後、A級戦犯に指名され、巣鴨拘置所に出頭する前日1945年12月16日に青酸カリによる服毒自殺をしています。生前に"A級戦犯として極東軍事裁判所で裁かれるのは耐えがたい"と言っていたそうです。

陽明文庫は昭和13年(1938)、当日の総理大臣であった近衛文麿が同家に伝わる多くの古文書、古典籍及び美術工芸品等を一括保存するために設立された施設です。

敷地の最奥に第1文庫、第2文庫があり後者の2階が展示室になっています。名和 修文庫長様から見学の際の注意事項の説明があり二重に付けられた鍵を解錠され2階の展示室へと案内されます。

(こちらは他のサイトからの転載です)

名和先生は1956年から、こちら陽明文庫の業務に携わってこられた方で、国宝8件、重要文化財57件をはじめ20万件といわれる全ての収蔵品を管理されており、他の博物館や^_^美術館に貸し出される際の梱包、展示も全ておひとりでされているそうです。

いよいよ展示室です。こちらでマスクを着用します。「なぜ、マスク?」と思われる事でしょう。その意味が後でわかります。

また、二重の鍵を開けられ、展示室に入ります。まず、中央にあるガラスケース越しに見えたのが、あの藤原道長の日記"国宝「御堂関白記」"です。2年前の京博での「国宝」展以来です。

今回はなんとガラスケースを開けて下さり"生"で拝見しました。同じケース内の和漢抄や類聚歌合も"生"で拝見しました。

壁には書や掛軸が展示され、中には後鳥羽上皇筆の国宝"熊野懐紙"もガラスもなく、さりげなく展示されているのが凄いです。

これで"マスク着用"の意味がおわかりだと思います。

約1時間、名和先生の解説を聞きながら''お宝"を堪能させて頂きました。

続いて虎山荘です。こちらは陽明文庫の閲覧を目的として建てられた数寄屋建築ですが近衛文麿が隠居所(?)にするつもりで建設した意味もあったのではないでしょうか?

設計は西洋建築士の長谷部鋭吉です。客殿、主屋、寝所があり、近衛文麿の身長の6尺に合わせて天井が高く作られており、建設から約73年経った今でも美しさを保っていることから良質な材が使われていると思われます。

近衛文麿も2度ほど来られたそうです。

(こちらは他のサイトからの転載です)

敗戦が濃厚な中、昭和天皇が戦争責任を問われる事を恐れた文麿公は、昭和天皇に出家して頂き、皇室と最も関係の深い仁和寺に入寺して頂くように動いていたようです。仁和寺の歴代天皇のご位牌をお祀りしている霊明殿の扁額は文麿公の筆です。

戦後、A級戦犯に指名され、巣鴨拘置所に出頭する前日1945年12月16日に青酸カリによる服毒自殺をしています。生前に"A級戦犯として極東軍事裁判所で裁かれるのは耐えがたい"と言っていたそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます