今日、10月27日は、奈良国立博物館で本日から開催の「第71回 正倉院展」に行ってきました。

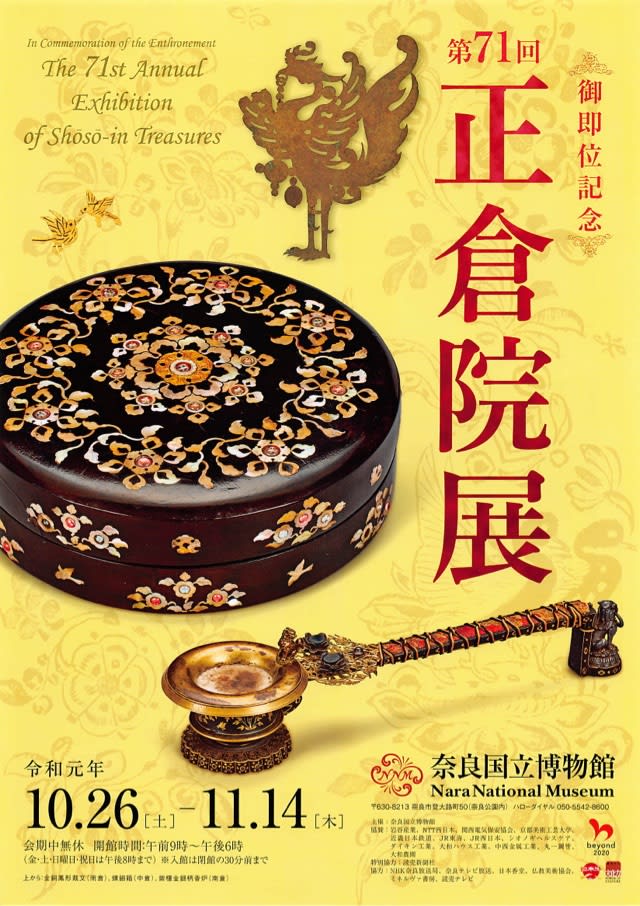

今上天皇陛下のご即位を記念し会期も3日間延長されています。

昭和21年(1946)に初開催されて以降、今年で71回目を迎える奈良の初秋の恒例行事です。

正倉院正倉の中は北倉、中倉、南倉に分かれており、聖武天皇、光明皇后の遺品は北倉に納められていました。

その宝物を1300年と言う途方もない年月を守り伝えて来た先人の努力、執念、義務感にただただ感服するばりです。

近年の研究では、高床式の校倉造りの他に、宝物を入れていた檜木の唐櫃に大きな秘密があるようです。唐櫃の中は年間を通して湿度が一定に保たれ、宝物の保管には最適な入れ物なのです。

改めて、先人達の自然、気候風土の知識の豊富さに感嘆します。

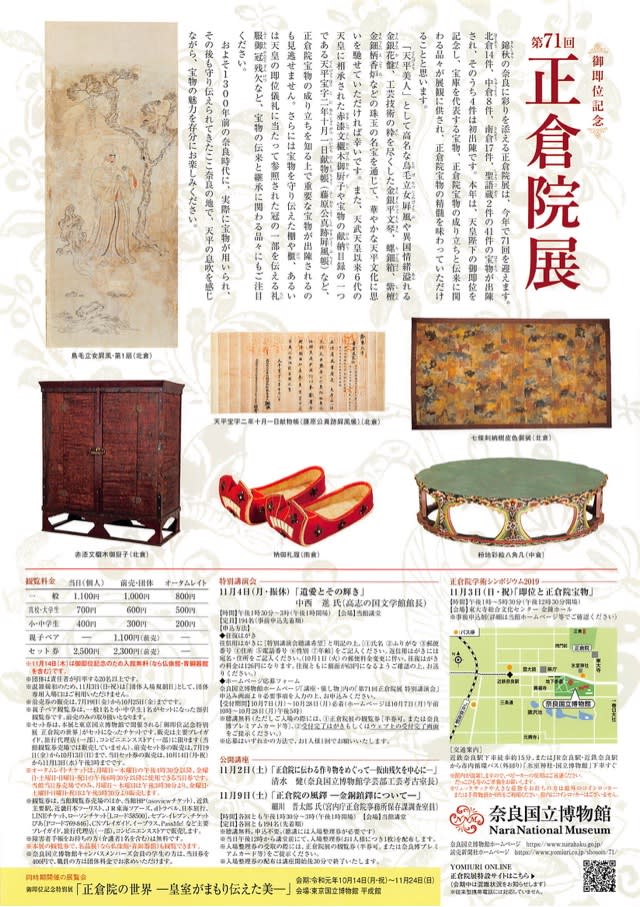

天平美人、樹下美人として知られる「鳥毛立女屏風(とりげりゅうじょのびょうぶ)」(北倉)の6扇が一度に公開されるのは初めての事ではないでしょうか?

七條刺納樹皮色袈裟(しちじょうしのうじゅひしょくのけさ)(北倉)は国家珍宝帳」の筆頭に掲げられた袈裟のひとつで実際に聖武天皇が身に付けられた可能性が高い物と言われています。その後、歴代の天皇が使われたようです。

粉地彩絵八角几(ふんじさいえのはっかくき)(中倉)は、仏さまに供物をお供えする際のお盆のようなものです。

「紫檀金鈿柄香炉(しだんきんでんのえこうろ)」(南倉)は、大仏開眼供養の際に使われたものでしょうか?荘厳を極めた装飾が施された仏具です。多くの人の関心を集めていました。

仏具とは思えない美しさです。

螺鈿箱(中倉)

紺玉帯残欠を納めるための螺鈿細工の美しく豪華な箱です。

赤漆文觀木御厨子(せきしつぶんかんぼくのおんずし)(北倉)は聖武天皇、光明皇后にとって大切なものを納めていた厨子です。

金銀花盤(きんぎんかばん)(南倉)は真ん中に大きく鹿がデザインされ中国・唐時代の高度な工芸技術を伝える宝物です。

また、撥鏤尺(ばちるのしゃく)も紅牙と緑牙の両方が出陳されていました。目盛りが彫刻されていないので装飾品なのでしょう!

今回は41品もの宝物が出陳され、そのうちの4件は初出陳です。

初日の土曜日でもあり、混雑を覚悟していましたが比較的ゆったりと鑑賞することが出来ました。

しかし、鑑賞したのはほんのひと握りで正倉院全体では9000件もの宝物があるそうです。

1階に戻り南側のテラスで呈茶をされていたので、美しい庭園を眺めながら一服頂きました。

記念に「鳥毛立女屏風」のポストカードと、紅牙撥鏤尺と緑牙撥鏤尺のクリアファイルを購入しました。

例年の傾向ですが、会期の後になるほど混雑します。出来るなら会期前半の9時の開館前に行かれるか、オータムレイトを利用されるのがいいと思います。

ちなみにオータムレイトは閉館時間の1時間30分前からのみ入館できるチケットです。

閉館時間は18時。

但し、金、土、日曜、祝日は20時です。

次に興福寺国宝特別拝観で「南円堂」と「北円堂」の拝観に向かいます。

今上天皇陛下のご即位を記念し会期も3日間延長されています。

昭和21年(1946)に初開催されて以降、今年で71回目を迎える奈良の初秋の恒例行事です。

正倉院正倉の中は北倉、中倉、南倉に分かれており、聖武天皇、光明皇后の遺品は北倉に納められていました。

その宝物を1300年と言う途方もない年月を守り伝えて来た先人の努力、執念、義務感にただただ感服するばりです。

近年の研究では、高床式の校倉造りの他に、宝物を入れていた檜木の唐櫃に大きな秘密があるようです。唐櫃の中は年間を通して湿度が一定に保たれ、宝物の保管には最適な入れ物なのです。

改めて、先人達の自然、気候風土の知識の豊富さに感嘆します。

天平美人、樹下美人として知られる「鳥毛立女屏風(とりげりゅうじょのびょうぶ)」(北倉)の6扇が一度に公開されるのは初めての事ではないでしょうか?

七條刺納樹皮色袈裟(しちじょうしのうじゅひしょくのけさ)(北倉)は国家珍宝帳」の筆頭に掲げられた袈裟のひとつで実際に聖武天皇が身に付けられた可能性が高い物と言われています。その後、歴代の天皇が使われたようです。

粉地彩絵八角几(ふんじさいえのはっかくき)(中倉)は、仏さまに供物をお供えする際のお盆のようなものです。

「紫檀金鈿柄香炉(しだんきんでんのえこうろ)」(南倉)は、大仏開眼供養の際に使われたものでしょうか?荘厳を極めた装飾が施された仏具です。多くの人の関心を集めていました。

仏具とは思えない美しさです。

螺鈿箱(中倉)

紺玉帯残欠を納めるための螺鈿細工の美しく豪華な箱です。

赤漆文觀木御厨子(せきしつぶんかんぼくのおんずし)(北倉)は聖武天皇、光明皇后にとって大切なものを納めていた厨子です。

金銀花盤(きんぎんかばん)(南倉)は真ん中に大きく鹿がデザインされ中国・唐時代の高度な工芸技術を伝える宝物です。

また、撥鏤尺(ばちるのしゃく)も紅牙と緑牙の両方が出陳されていました。目盛りが彫刻されていないので装飾品なのでしょう!

今回は41品もの宝物が出陳され、そのうちの4件は初出陳です。

初日の土曜日でもあり、混雑を覚悟していましたが比較的ゆったりと鑑賞することが出来ました。

しかし、鑑賞したのはほんのひと握りで正倉院全体では9000件もの宝物があるそうです。

1階に戻り南側のテラスで呈茶をされていたので、美しい庭園を眺めながら一服頂きました。

記念に「鳥毛立女屏風」のポストカードと、紅牙撥鏤尺と緑牙撥鏤尺のクリアファイルを購入しました。

例年の傾向ですが、会期の後になるほど混雑します。出来るなら会期前半の9時の開館前に行かれるか、オータムレイトを利用されるのがいいと思います。

ちなみにオータムレイトは閉館時間の1時間30分前からのみ入館できるチケットです。

閉館時間は18時。

但し、金、土、日曜、祝日は20時です。

次に興福寺国宝特別拝観で「南円堂」と「北円堂」の拝観に向かいます。

歴史探偵の気分になれるウェブ小説を知ってますか。 グーグルやスマホで「北円堂の秘密」とネット検索するとヒットし、小一時間で読めます。北円堂は古都奈良・興福寺の八角円堂です。 その1からラストまで無料です。夢殿と同じ八角形の北円堂を知らない人が多いですね。順に読めば歴史の扉が開き感動に包まれます。重複、 既読ならご免なさい。お仕事のリフレッシュや脳トレにも最適です。物語が観光地に絡むと興味が倍増します。平城京遷都を主導した聖武天皇の外祖父が登場します。古代の政治家の小説です。気が向いたらお読み下さいませ。(奈良のはじまりの歴史は面白いです。日本史の要ですね。)

読み通すには一頑張りが必要かも。

読めば日本史の盲点に気付くでしょう。

ネット小説も面白いです。