ただ、到達をみつめる

絶対評価の到達度を受講生と議論しているときの爽快感は、このときに、受講生が私に媚びていないって点だ(笑)。受講生が伸び伸びしている。だって、

「先生には関係ない(笑)」

からだ。担当者の恣意の排除。彼らはまず、自分が努力した結果こうなったと考えている。それは、ほとんど例外ない。デキが悪かろうが良かろうがそうだ。

「到達度」

なんだね。

このまえ、さる教科のバカが廊下で

「単位やらないからな」

と、冗談半分の脅しをしているのをみた。

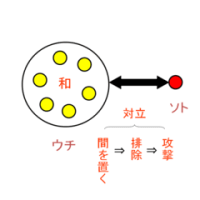

絶対評価は、究極担当者の意味を変換する。外部性とそれを呼んでいい。あまたの検定試験がある。検定試験の会場へいきたまえ。そこで、教科の担当者が

「単位やらねえからな」

って言ってなんになる。たどり着くのは当人なのだ。当人の努力なのだ。いや、当人の努力を目の色かなんかで示したって無駄なのだ。入試も、そうだね。そこだけは、当人に、当人だけに、当人の努力とは関係なく、到達が示されると言う構造が開示されるのだ。

だから、絶対評価は外部試験、外部評価が本当は絶対条件なのだ。そこが、いま、私たちの構造では致命的な脱落点であることは認めなければならない。

だから、私はせめてもの、ということで、基準を彼らが納得しないということだけはしないように、基準を明示する努力は全力で行っている。いま、考えているのは、基準が納得いかなかったら教頭のところへいくという制度、少なくとも私の外部の人間に求めることを制度として認め、受講生に勧めること。

そのときに、到達の絶対性が彼らに不思議な自発性を生む。従属することが主体性を生むのだ。そして、担当者を介助者に変える。どうやってそこへと至ればいいのか、その手段を求める。そして、その介助者がかりに選択制だったとき、この制度は完成する。

「介助者を選べ」

これが介助者の能力を明示していく。

こうして教員の能力が刻み出されていくのだ。いまのアホ教師どものナルシスはここで消える。![]()

![]()

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

よろしかったら、上の二つをクリックをしてください。ブログランキングにポイントが加算されます

地区単位、国家単位の三段階位の外部試験によって

単位取得できるという形だったらおもしろいですね。

先日ニュースになった菅原学園の二の舞の学校が出るかもわかりませんね。