2011年3月17日(木)「しんぶん赤旗」

福島原発の重大事態

原子力安全委のもと専門家の力総結集を

原子炉建屋の火災や格納容器の損傷とみられる爆発など次々と事故が起こり、「(チェルノブイリ原発事故と並ぶ)レベル7に達しつつある」(米シンクタンク・科学国際安全保障研究所)との見方も出ている福島第1原発の事態にどう対応すべきか。

日本共産党の志位和夫委員長は15日、原子力行政の推進機関である経済産業省などから独立した「原子力安全委員会」の役割をフルに発揮させ、そのもとで専門家の力を結集するよう、政府に申し入れました。

菅内閣は事実上、東京電力に事故対応を丸投げしてきました。しかし、当初は「原子炉本体や格納容器に問題はない」「健康に影響をおよぼす事態は生じない」と説明していたにもかかわらず、原子炉2号機の格納容器が破損。原子炉周辺では、400ミリシーベルトという異常数値も検出される事態に至りました。

東電側に振り回された政府の対応は後手に回り、周辺住民の避難・退避をめぐって二転三転しました。また、原子力行政を進める経産省の一機関にすぎない原子力安全・保安院は記者会見で官邸の発表以上のことを説明できず、当事者能力を完全に欠いている状況です。

中立の立場で

これに対して志位氏が提起したのが、保安院まかせにするのではなく、経産省などから独立した中立的な立場で、専門家を結集し、担当行政機関および事業者を指導する役割を担っている原子力安全委員会の活動がきわめて重要になっているという問題です。

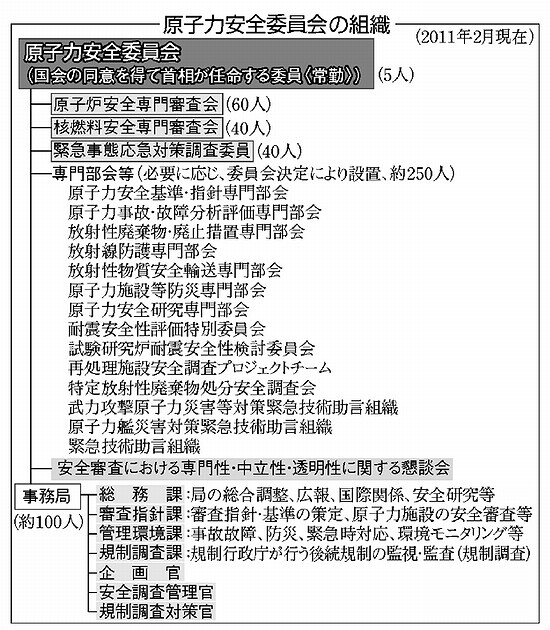

同委員会は1978年、旧原子力委員会から、安全規制に関する機能を分離し、独立して担当する形で設置されました。政府が任命する委員5人、専門分野ごとに分かれた審査委員、専門委員および約100人のスタッフによる事務局で構成されています。(表参照)

経産省や東電は原発推進の当事者であり、その自己規制や検証には限界があります。過去には東電などによる事故隠しやデータのねつ造も相次いでいます。

このため、原子力の安全確保には独立した中立の立場での検証が不可欠です。原子力安全条約(96年発効)第8条でも、原子力を利用・促進する機関とそれを規制する機関の「効果的な分離」を求めています。

志位氏は、原子力安全委員会に第三者機関としての責務を果たさせるべきであり、そのためにすべての情報を原子力安全委員会に集中するとともに、必要な権限をあたえるべきだと主張しています。

「神話」破たん

東芝の元原子炉設計技師の後藤政志氏も、「今はごく一部のスタッフが被ばくの危険にさらされながら対応している。もっと情報をオープンにした上で、あらゆる階層の人々が協力するようにすべきだ」(15日、外国特派員協会での会見)と指摘します。

政府は16日、福島第1原発への地上からの注水の準備を開始しました。ただ、冷却に成功しても、飛散した放射能の除去や、福島第2原発周辺を合わせて20万人を超える避難者の今後の対応など、最終的な解決には長期間が予想されます。

また、原発の「安全神話」も破たんし、原発を抱える各自治体の防災計画も根本的な見直しを余儀なくされました。

これら中長期的に予想される課題に対処するためにも、原子力安全委員会の機能をさらに強化することをはじめ、専門家の力を結集することが求められています。

原子力防災対策も 国力と知見を集めて

原子力防災、避難体制の確立でも国力と専門的知見を結集して総力をあげることが求められています。

避難所や自宅での屋内退避を強いられている福島県南相馬市の桜井勝延市長は16日、「火葬さえも停止せざるをえない。市民は本当に厳しい状況だ」と訴えました。避難についての詳しい情報は「国からまったく入ってこない。県も対策本部に問い合わせてやっと入ってくる状況」と情報伝達体制の確立を強く求めました。

福島県の佐藤雄平知事は15日、菅直人首相に電話で「次々と重大な事故が発生し、県民の不安や怒りは極限に達している」と懸念を表明。緊急要請として、県外避難先や生活物資の確保などを国に強く求めました。

避難をめぐっては、風向きも重要な要素となることから、気象庁と連携した避難体制の確立も急がれています。

また医療面では、志位氏が政府側に積極的な活用を提起した放射線医学総合研究所(放医研)の専門的知見を結集する必要があります。

放医研は、放射線と健康に関する総合的な研究開発に取り組む国内唯一の機関。高度な緊急被ばく医療の任務を担っており、1999年に茨城県東海村で発生したJCO臨界事故では3人の被ばく患者を受け入れた経験も持っています。今回の事故でもすでに現地に医療チームを派遣しており、ホームページでも除染の方法などを公表しています。

こうしたあらゆる分野の専門的知見を一つに集め、総合的チームで対応にあたることが緊急に求められています。