「3Rクイズ&避難生活で新聞紙が役に立つ!」です。

内容は、新聞紙をトイレ袋に、靴に、ゴミ箱に、

カーテンになるものを展示と、実際に折ってもらい、

体験していただく予定です。

ぜひ、見に来てくださいね。

「カトー折り!災害時、新聞紙でトイレ対策!」 9/23 中央区立有馬小学校で「第14回子どもとためす環境まつり」が開催されました。

天候にも恵まれて無事に終わりました。 今回のカトー折りブースでは、

トイレ問題について関心のある方が大勢来られました。

ありがとうございました。

そこで実際にどんな風にトイレ対策について語ったかについて

ポイントを書いておこうと思いました。

「市販の携帯トイレは、お一人様、1回分と書かれています。

中には黒いビニール2枚、消臭剤、説明書が入っています。

1枚は便器に被せる袋、もう一枚は本番用の袋です。

今回は新聞紙を使って1回分を10回分にする技を教えています。

新聞紙はこの見開き1枚を使います。

半分に折って、さらに半分に折った状態で、

端をクルクル5回巻きます。

巻いたところを折るように縁を外側にそり返します。

縁を整えてから、底の角を袋に中に押し込みます。

中に三角のベロが出てきますので引っ張って、袋の底を調整します。

さて、この大きさが洋式の便器にぴったりなんです。

片側袋の開いている側を前にしてセットします。

便器にセットすれば、便座を下ろせば、普段のトイレができます。

便座の上に置いても大丈夫です。

おしっこは前の開いた部分から便器に流れていますが、

ウンチは袋にキャッチされます。

これで分別されます。

袋の耳を持って、おしっこをきれい流して、

袋の端からこまめに折って、封印をします。

これを携帯トイレのビニールに袋に入れます。

5袋や10袋くらいは入ります。

実際の話でトイレ出来ないことで

どんな問題が起きていたかという本がここにあります。

「阪神・淡路大震災と新潟県中越大震災の教訓、

トイレが大変!災害時トイレ権をどのように保障するか」

近代消防社(編集 山下 亨)

この本にはどんな思いで苦労し、問題があるのかが書かれています。

まず便器はウンチのてんこ盛り状態になっています。

これを放置すると固まって、水道が復旧しても、

便器が詰まってしまい使えません。

トイレ難民になります。

そこでウンチを取らないといけない。

トイレが使えないから外でする。

またマンホールトイレでする。

テントですから、夜になるとライトを持って行く。

すると男に襲われることがあるんです。

いろんな理由で食べない、飲めないということになる。

体調を崩す。

また人は囲いがないとできません。

トイレがきれいでないとしません。

なので絶対にトイレは守らないといけない。

便器を詰まらせていけない。

そのためには、便器に、「ふた」をすることが必要です。

新聞紙を折って、丸くた蓋を作り、レジ袋に入れます。

これを便器にぴったり収めると、蓋になります。

でもすでに便器内にウンチがある場合には除去しなくてはいけません。

袋に手を入れて、取り出すしかありません。

なので、断水だとわかったら、まず便器に蓋をすることです。

携帯トイレの説明では便器ごとビニール袋に被せるとありますが、

ここでは蓋をします。

蓋があると、おしっこだけが下に流れます。

排水はできますので、おしっこは流します。

ウンチは新聞紙の袋がキャッチします。

もし新聞紙の袋を使わない人もいるかもしれません。

その蓋の上にされます。

その場合は段ボールで作ったスコップで取ります。

段ボールの箱の耳を取り、

それを縦に半分に折り、

両側を半分に折って、M字にします。

真ん中の山折りを上にして、端の山折りを手で押して つぶすと、スコップができます。

これにレジ袋を被せて、ウンチをすくいます。

すくったら、レジ袋を裏返します。

手を汚さずに除去できます。

これを覚えておけば、新聞紙がなければ、

この方法でもトイレができます。

蓋をとれば、きれいな便器のままです。

これなら水道が復旧したら、すぐにトイレが使える。

個室が使えるので安心してトイレができる。

新聞紙をあらかじめ、便袋として折って、積み重ねて置き、

使い方の紙を貼っておけば、だれでもが使えます。

この便袋は新聞紙だから中が見えません。

密封し、新聞紙は消臭の働きもあるから臭いも漏れません。

折り方をぜひ、覚えて、使い方を覚えて、

ぜひ、広めてください。ありがとうございました。

・・・という説明を会場の方々にいたしました。

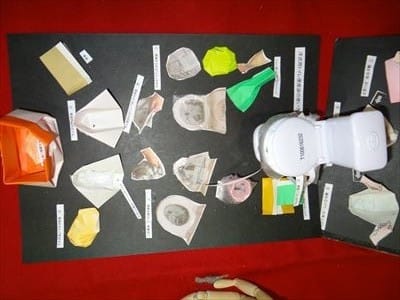

では、以下、展示物です。

カトー折りでトイレ対策。それ以前にトイレ問題について書籍などを購入したり、ホームページに掲載されているガイドラインを徹底的に読んで、その対策について、どこまで踏み込んで提案してよいのか学びました。

結局は使う側に立って、シンプルに、こういう袋ができますという提案に留め、その作り方をわかりやすく描くことに集中しました。これはイラレCCで製作したのですが、今後、出版においてもこの製作が重要なものであるため、手を抜かずに描いてみました。

そして毎年、恒例になっております。子どもとためす環境まつりですが、今回、私は中央環境ネットワークの実行委員、広報部のポスター製作担当ということで、お手伝いさせていただきました。たいへんな作業ではありますが、それなりのイラレの習得、最新の操作を覚える成果物もありました。

実行委員会の開催中にスクリーンにこれを映し出し、イラレを操作して、文字や配分、色などの合意のもと製作できたので、スムーズで完成いたしました。ただここに至るまではたいへんな道のりでした。

下記のパンフレットの左側、上から6行目にカトー折り!新聞紙で災害時のトイレ対策・・・右には持続可能な社会をつくる元気ネットとあります。

明日は、大勢の方が来られるかと思いますが、今後とも、出版も控えており、しっかりやっていきたいと思っております。

よろしくお願いします。

今回も中央区中央環境保全ネットワークにお世話になり、カトー折りを3Rクイズと一緒に出展することができました。

今回は、災害時に役立つ食器とスプーンに焦点をあててみました。

絞ったおかげで、みなさん興味深くご覧になっていました。

食器作ってみる?って声を掛けてみたら、やるって言ってくださいました。

それで奥のテーブルに座っていただき、じっくり体験していただきました。

ありがとうございます。カレンダーをアルミホイールで包んでからお皿やスプーンにしました。

サーモンプロジェクトと言って、鮭はまた故郷に舞い戻ってきますが、

エコを覚えた子供たちがここで体験して、また大きくなってからエコ活動してもらえるようという企画です。

ピンクを着たお姉さんがお皿の作り方を来場者に教えてもらいました。

できたよーって言ってくれました。

お皿をランチルームで使ってもらえました。

今回は折り方がとても簡単なのに、見た目がお皿で、丈夫なのが

特長でした。今回、これをみた千代田区エコサイクルフェアから出展の依頼がきました。

とても充実したイベントになりました。ありがとうございました。

中央区環境保全ネットワークによる「子どもとためす環境まつり」を今年は、9/24(土)に、中央区中央小学校で開きます。最寄りの駅は八丁堀駅です。

カトー折りは、NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネットから「3Rクイズ&不要紙で災害時に役立つ食器を作る」というタイトルで出展します。いろんな不要紙で食器をつくる楽しさを体験していただきます。また食器の折り方はとても簡単なのに自分が作ってみたい食器が思うようにできるものです。

これはパラフィン紙を使った食器です。

これは段ボールを使って折ってみました。

誰でもすぐに覚えて、いろんな食器づくりに挑戦してみてくださいね。

お待ちしております。