続いてアンテナのゲイン(利得)です。

アンテナの種別によって計算が変わります。JARLの解説では3種類が設定されており

1)半波長ダイポールアンテナ

2)短縮型垂直アンテナ

3)八木アンテナ

の3つです。

変わったアンテナで申請される場合は、都度総合通信局に問合せ、確認された方が良いかと思います。

私は当たり前のアンテナだったので特段悩みませんでしたが、スローパーは半波長ダイポールで、HB9CVは八木で

算出して問題ありませんでした。1素子のループアンテナとかって何に分類するんでしょう(ダイポール?)。

接地型のロングワイヤーとか(これもダイポール?)パラボラアンテナってどうなるんでしょう?

既製品であれば大抵のメーカーは利得値を公表するはずです。が、メーカーによってはカタログや取扱説明書に

利得が明記していないケースが見られます。その場合は直接メーカーへ問合せになります。その際に、dBなのか

dBiなのかを確認必要です。(dBiと明記ない場合は大抵dB値です)dBiはdB値に2.15dBi加えた値です。

某社に問合せた際に「防護指針が通らないので利得下げた資料を作ってくれ」と頼んだ方が昔いた話を

聞きました。いろんなニーズがあるようです(笑)。ある意味メーカーが公表する数値を実測で計って確認した

わけではないので盲目的に信じているわけですが、製造元責任として改ざんは論外で、へんな細工せず公正な

データで検討すべきですね、とメーカーの方とお話したことがありました。

さて、ここらで文系人間が判らなくなるのが対数計算です(判る人は問題ありません・・・)。

デシベル(dB)という単位は、ある電力に対する比率の常用対数の値(ベル)を10(デシ)で割った数値、です。

(元々はベル(Bell)という単位が大きすぎて通常使用に便利なように10分の1したデシベルが使われる)

電力Aに対する電力BのdB値は10log(B/A)となりますが

別に数学の勉強をするわけではなく、ndBだと何倍すりゃいいの?が知りたいだけなので(笑)

EXCEL関数なら

=POWER(10,a1/10) ※a1セルにdBi値が数値で入っていること

で倍数が出ます。

つまり「今よりプラス3dB」は電力比で2倍、「今よりプラス20dB」は電力比で100倍ということです。

あとは計算機で計算あるのみです。

半波長ダイポールなら、14.03×平均電力の平方根を距離で割り算、等々

JARLの電波防護指針…自局の電波環境を知っておこうに従って算出します。

説明が無いパターン(短縮型垂直アンテナで1.9MHzに出る、とか八木型アンテナで3.8MHzに出る)などの場合は判りません・・・

ご自分で総通にお問い合わせください。

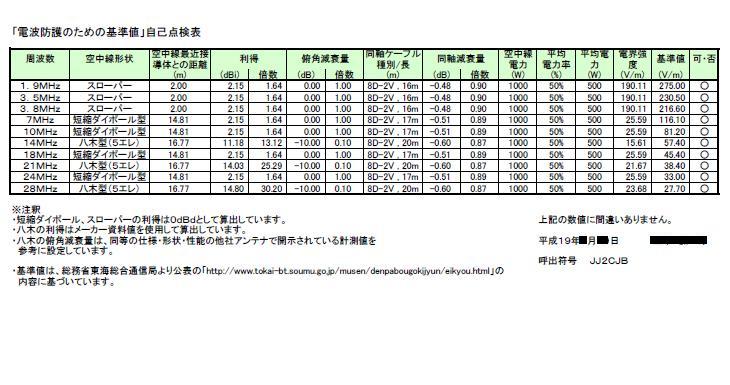

ここまでのデータを整理して点検表に入れてみたのが上記表です。

これでクリアできれば問題ありません。

(見てお判りの通り私の場合、21MHz当りからこれだけではクリアしません)

クリアできない場合(周波数によってクリアしない)は更に知恵を絞ることになります。

俯角減衰量の適応と同軸減衰量の適応を行い、「いや実はそんな強力な電波は出ていないんです」を証明する

労力が必要になります。