昨年末に、イギリスから来日されている、

Kayoko Yamashita先生にお誘いいただき、

セミナーを受講しました。

(基礎トレーニング内容についてはこちら(Yamashita先生のブログへ↓)

http://kayokoyamashita.com/archives/event/ジョリーフォニックストレーニング:基礎編)

(写真:Yamashita先生)

ジョリーフォニックスについては、2年以上前に存在を知っていましたが

本を読んだり、教材を買ってみたり、

ジョリーを使ったアルファベット指導の事例報告を見たりしていたのですが、

「特別支援の子にも良い」と聞いても、

いまひとつ違いがピンと来なかったので、

「ぜひ、この目で実際に見たい!!質問もしたい!!」

と思っていました。

そして受けたセミナー。

フェイスブックでさっそくその日に

あー、今日は朝から夕方までJolly Phonicsの研修でしたが、

あんなに面白い研修はひさしぶり!

年末大笑いDAYでした。

と書いたところ、

「一体何が楽しいんでしょうか」

という質問がありました。

すみません、

先生のパフォーマンスや、絵とストーリーが本当に印象的で、

また教材もとても充実していて、

「面白かった」としか言いようがなく・・・!(*^_^*)

でももう少し具体的に説明しようと思います。

わたしは基礎コースを1回受けただけで、

その後の膨大なカリキュラムの、ほんの”片鱗”しか体験していません。

ジョリーフォニックス全体についての意見を述べられる立ち場ではないのですが、

それでもセミナーを受けて感じたことは、

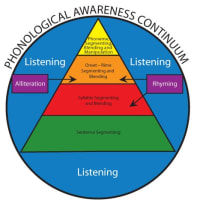

「多感覚学習法(multi-sensory)」の素晴らしさを実感できる!

ということでした。

Multi-sensoryとは、簡単に言うと、

色んな感覚を使いましょうということです。

日本では、まだまだ多感覚学習法についての理解が低いようですが、

欧米では、

「一人一人異なるインプット方法がある」ということを前提にして、

外国語教育においても、さまざまな教え方が工夫されています。

例えば、よく特別支援教育で使う教材で、

粘土や、ヤスリや、モール、そのほか、音やメロディーが出るものや、動きをつけるようなものは、

触覚、運動感覚、聴覚などからの理解や記憶が良い子に利点があります。

でも、みんながみんな、

粘土を使えばいいわけでもありません。

歌を歌えばいいわけでもありません。

それこそ、一人一人違いますよね・・・。

「どの子にとっても良い」という指導は、

「AじゃなくてB」

というようなアプローチではなくて、

「Aも、Bも、Cも、Dも」というように、

BやCやDという選択肢が同時に与えられていることではないかな?、と思っています。

チャレンジ教室は、特別支援教室ですから

個別に、その子にあった指導法を使うことができます。

ですが、一斉授業であれば、網を大きくすることが、より多くの子どもに合うわけで、

その網の大きさは、

いかに多くのアプローチを同時に使えるかではないでしょうか。

そういう視点で、

ジョリーフォニックスのアルファベット指導を見ると、本当に素晴らしかった。

アルファベットの文字と音を対応・習得させる

という目的のために、

いくつのアプローチを使っているでしょう。

通常は、目で文字を見ます、

先生のあとについて読みます、

えんぴつで書き練習をします

・・・くらいではないでしょうか?

今回のセミナーでは、少なくとも4~5種類の感覚的な手がかりを同時に使っていました。

(わたしが気づいた部分だけですので実際はもっと多いかも)

① 絵とストーリー(これが非常に印象深くて良い)を 見る・聞く

② ストーリーに関連させた「歌」を 聞く・歌う

③ ストーリーに関連させた「動作」をする

④ 「文字」をなぞる

あー、なんかまだもっとあったような気がする!

また、親しみがもてるキャラクターが毎回出てくるので、

わくわく感と同時に,安心感があります(「あ、また出てきたよ♩」)。

”a” というたった一文字を覚えるために、

「文字も、絵も、ストーリーも、歌も、動作も、ぜ~んぶつっこんじゃうよ!」

好きなので覚えようね!

という優しさと、

オールスター勢揃い的な豪華さを感じました・・・・

レッスンは、

まず絵とストーリーで入ります。

ジョリーさんの面白いのは、

単なる絵の説明ではなく、

「ここに至る経緯が過去から流れてこのシーンにつながっている」、

という”物語”があることかな、とも感じました。

aのところは、こんな感じです。

「スミスさん一家は、お天気の良いある日、ピクニックに行くことにしました。

子どもたちはお母さんが食べ物を詰めるのを手伝いました。

さー、みんなだったらピクニックにどんなもの持って行く?

(指さしながら)この子は、アダムよ。

アダムはね、リンゴを詰めました。みんなはリンゴ好きかな?

この子は、アニーよ。アニーは、ジャムサンドイッチを作ります。

さあ、ピクニックにいく準備ができました。

るんるるんるるーん♩

どんどん歩いて、とうとうピクニックの場所に着きました。

大きなピクニックシートを敷きました。

そして持って来た食べ物を順番に、並べます。

みんなはどれが食べたいかな?

あれあれ、アニーが急にこう言いました。

「何かがわたしの腕をこそばしてる!なんかチクチクする!」

「ぼくの腕もこそばいよう!」とアダムも言いました。

どうしたんでしょう!?

「ああ~~っつ a, a, antsがいるわ!」

ほんとだ!腕にアリが上ってきてるよ!

気づくとピクニックシートの上にアリがたくさん!

アリの巣の上にシートを敷いちゃった~~~!」

(Jolly phonics extra teachr's book参照)

そこで、一旦本を置いて、

腕からアリを払いのける動作をしながら、

「アリだ~~! a, a, a, a」と繰り返します。

(子どもは、自分の腕にアリがいるかのようにかなり迫真の演技で「a! a!」とやってくれます。)

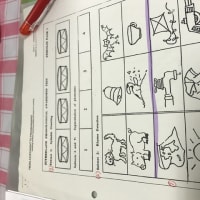

このあと、テキストにあるaの文字(なぞれるように矢印もついています)をゆっくりなぞったり、

aの音が含まれている語を聞きとったり、位置を確認したりします(音素操作の練習です)。

カードを使って文字のブレンディング(足し算)練習や、

読み書き練習のシートもありました。

これの面白いところは、

こういう風に教えると、

「アリ」というだけで、子どもが反射的に「a! a!」と反応することです。

(うちでやってみました)

また、逆に、腕を払う仕草をするだけで、「a! a!」と言います。

非常に楽しそうに、aという文字を書きます。

ただ文字を指さして、

「これはaです」「書いて覚えよう」と言うのではなく、

まずはaという音を、

子どもたちの身近なイメージや物語と関連させ、

そこから文字という形に結びつけていくやり方は、

とても自然だなあと思いました。

特別支援で使う場合も、子どもがどの感覚に一番反応するかはわかりませんので

まずこれをひととおりしてみれば良いのではないかと思います。

動作と音は結びつきやすいですし、

文字と歌で覚えてしまう子もきっといると思います。

ジョリーフォニックスは、教材としての完成度が高いです。

「これは日本でも、間違いなく人気が出る!」予感。

一つ、注文をあげるならば、

どうしても形の想起ができない子向けに、

文字の形にも意味を持たせてもらえたら・・・と思いましたが、

それはそれで、別に補助すればいいかなと思います。

また、フォニックスは音韻認識があることが前提になっていますので、

日本の子どものように、英語の音韻認識がない子どもに、

いきなり音素の操作のみの指導から初めて良いのだろうか?

という疑問は残ります。

ですが、いまの日本では音素指導すらない状態ですから、

このフォニックスをするだけでもかなり確実に読めるようにはなると思います。

疑問点は、今後調べたいなと思いつつ・・・・

さあ、今年もまた、素晴らしい教材に出会えますように!!!

(BBカードはまだ継続中。またご報告します)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます