JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

(磐) 上戸駅発行 普通入場券

昭和58年2月に磐越西線上戸(じょうこ)駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、仙台印刷場で調製されたものです。

上戸駅は明治32年に郡山側からの終着駅の山潟駅として開業し、大正4年に上戸駅に改称されています。当初は単式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線の計2面3線の交換駅で、貨物ホームも有する駅でした。しかし、この券が発券された20日後の昭和58年3月に磐越西線のCTC化により無人化され、現在では交換設備が廃止されて単式ホーム1面1線の駅となっています。

ところで、この券には「(磐)」と線名略号が冠されていますが、JRや私鉄を含め、他に上戸駅は存在しません。これは、平成17年4月までのと鉄道(旧・能登線)に上戸(うえど)駅が存在し、読み方は違いますが漢字で記載すると同じくなってしまいますことが理由です。

因みに、能登線の上戸駅は昭和39年に能登線が開通した時に開業しましたが、開業時から停留所扱いの無人駅でありましため、同駅発行の乗車券類は存在しないものと思われます。

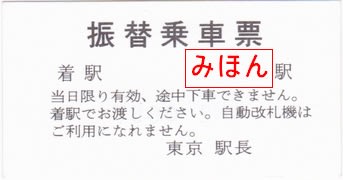

東京駅発行 振替乗車票(硬券)

国鉄末期の昭和62年に東京駅で入手した硬券式の振替乗車票です。

白色無地紋のB型券で、東京印刷場で調製されたものです。

この様式は関東地区の振替乗車票として最終様式で、この1代前の券は「当日限り有効」の部分が「通用当日限り」となっていました。

この様式は国鉄民営化後も引き継がれ、JR東日本の振替乗車票として使用され、同社が硬券を廃止したころに軟券式に切り替えられていったと記憶しています。

前回エントリーでも申しましたように、近年首都圏のJRでは振替乗車票の発行を省略しているようですが、これは振替受入事業者が着駅を記入して現券を添付して精算する従来の着駅ベースの計算から、別の新しい計算方法によって精算するように変更されたなど、内部の事務省力化が行われていることによるのかもしれません。

JR東日本 東京駅発行 振替乗車票

入手した時期は失念いたしましたが、数年前に会社からの帰宅途中に人身事故が発生し、乗換駅である東京駅で交付された振替乗車票です。

白色無地紋のA型券で、常備軟券様式となっています。

拙ブログ2006年12月16日エントリーの「口東の振替乗車票に変化が!」に於いて御紹介いたしましたように途中で様式の変化こそありますが、基本的な様式は変わっていないようです。この振替乗車票に最近思うことがあります。

今では湘南新宿ラインや上野東京ライン等いろいろな路線が相互乗入れをしているため、どこかで運転トラブルが発生すると影響が大規模になってしょっちゅう電車が運転見合わせや遅延になりますが、振替乗車が実施されていても振替乗車票が発行されないのです。

以前、ターミナル駅では振替乗車票を求める大行列が見られたものですが、最近は振替乗車票は発行されず、JRの当該区間の定期券を振替先路線の有人改札に見せるだけで乗車できるようになっているのです。

JR東日本の首都圏エリアでは、振替乗車票は過去のものになっているような感じさえします。実際はどうなんでしょうね。

西武鉄道 武蔵関駅発行 京浜蒲田ゆき3社連絡乗車券

昭和44年6月に西武鉄道新宿線武蔵関駅で発行された、京浜蒲田(現・京急蒲田)ゆきの3社連絡乗車券です。

青色せいぶてつどう自社地紋のB型相互式大人・小児用券で、井口印刷で調製されたものと思われます。

乗車経路は武蔵関~(西武新宿線)~高田馬場~(国鉄山手線)~品川~(京浜急行本線)~京浜蒲田となっています。経由欄に「高田馬場・品川・北品川経由」と記載されており、「北品川」が余計なように感じますが、並行する東海道本線(京浜東北線)の経路と明確にするために入れられているものと思われます。

現在では普通旅客による3社連絡運輸は廃止されてしまっています。国鉄線の蒲田ではなく敢えて京浜急行線の京浜蒲田ゆきとなっているマニアックな経路の乗車券ですが、武蔵関駅という住宅地に位置する駅に、当該区間用の常備券を設備するほどの需要があったのか、疑問の残る券です。

JR北海道 増毛駅来駅記念普通入場券

前回エントリーで増毛駅の普通入場券を御紹介いたしましたが、同駅の入場券はもう1種類、「来駅記念」の普通入場券も発売されています。

(表面)

(表面)  (裏面)

(裏面)

平成27年10月に管理駅である留萌駅で発行された、増毛駅の来駅記念普通入場券です。かつて国鉄末期やJR初期に発売されていた観光入場券のようなD型大人専用券です。

券は縦型の印刷となっており、ダッチングで日付を打つと、日付だけが逆さまになってしまいます。

これを嫌ったのか、かつて国鉄四国総局が発行した縦型写真の観光入場券は券部分を上に、写真を下に配置し、見事に「ダッチング逆さま問題」をクリアしていましたが、この券についてはそのような考えは無いようです。

裏面には増毛駅の説明が書かれています。

ところで、前回エントリーのB型券は発行駅が管理駅の留萌駅となっていましたが、この券については発行駅が増毛駅となっています。これは、「来駅記念」という性格から敢えて増毛駅発行としたものと思われます。

JR北海道 増毛駅普通入場券

平成27年10月に発行された、増毛駅の硬券入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものと思われます。

同駅は留萌駅管理の無人駅ですが、観光客向けに留萌駅で硬券入場券の発売が行われています。

増毛駅は留萌本線の終端駅で、1面1線のホームの行き止まりの駅となっています。かつては貨物用側線と留萌側に機関車のエアーを利用して回転する転車台が存在する駅でありましたため、構内は大変広くなっています。

まだXデーまでは言及されておりませんが、JR北海道は今年度中に留萌本線の留萌駅~増毛駅間を廃止する方針を打ち出しており、かつてアマエビやホタテなど、オホーツクの海の幸の出荷で賑わった漁港の駅が消えてしまう日も、そう遠くないかもしれません。

猿払駅発行 普通入場券

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

旧年中は拙ブログへの御支援、誠にありがとうございました。

本年も変わらぬ御贔屓のほど、よろしくお願いいたします。

さて、本年一発目のエントリーは、2016年の干支である猿にちなんで、「猿」の漢字が使われている駅を集めてみました。

JRでは総武本線の猿田駅(△431235)、中央本線の猿橋駅(△440538)、磐越西線の猿和田駅(△300716)などがあり、私鉄では名古屋鉄道三河線の猿投駅(△6751363)、西濃鉄道の猿岩駅(△6961103)などがあります。

今は存在しない駅としてはJR天北線の猿払駅(△121911)や東武鉄道法師自動車線の猿ヶ京駅(後閑駅接続)などが挙げられます。

今回は、この中で天北線猿払駅の普通入場券がありましたので御紹介いたしましょう。

昭和61年9月に猿払駅で発行された硬券の普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

猿払駅は大正9年に宗谷本線浅茅野駅~鬼志別駅間が延伸開通した時に開業し、昭和5年には音威子府駅~稚内駅間を宗谷本線から分割して北見線に改称され、北見線の駅となりますが、昭和36年に北見線は天北線に再び改称されて天北線の駅となります。

この券が発行された約2ケ月後の昭和61年11月に交換設備が撤去されて1面1線の駅となると同時に無人化され、平成元年5月には天北線の廃線に伴い、猿払駅も廃止されてしまっています。

| 次ページ » |