JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

神中鉄道 西横浜駅発行 横浜駅ゆき 片道乗車券

1936(昭和11)年8月に神中(じんちゅう)鉄道(現・相模鉄道)の西横浜駅で発行された、横浜駅ゆきの片道乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋のA型一般式大人・小児用券になっています。

裏面です。券番の他に社名および発行駅名の記載があります。

社名および発行駅名の部分を拡大してみました。

「神(示申)中鉄(鐵)道」の社名と「(西横浜(濱)駅(驛)発(發)行)」の文字があります。

神中鉄道は現在の相模鉄道本線の前身で、1926(大正15)年5月に厚木駅~二俣川駅間が開業し、その年の12月には星川(現・上星川)駅までが、その後1927(昭和2)年に北程ヶ谷(現・星川)駅までと細切れに開業し、1931(昭和6)年に鉄道省(のちの国鉄▶現・JR東日本)の側線を借りる形で西横浜駅までが開業しています。

さらに、1933(昭和8)年に横浜駅までが開業し、1941(昭和16)年は神中鉄道開業時から本線として使われていた相模国分(現・相模国分信号所)~厚木駅間の旅客営業を廃止して厚木線という貨物専用線にし、相模国分駅から海老名駅への新線を完成させ、現在の相模鉄道本線の路線が出来上がっています。

しかし、営業成績は芳しいものではなかったようで、1943(昭和18)年には経営合理化のため、茅ヶ崎駅から寒川駅・厚木駅を経由して橋本駅までを結び、厚木駅で神中鉄道と接続していた相模鉄道(相模線)に吸収合併され、相模鉄道神中線になり、神中鉄道の会社名は消滅しています。

ところが、1944(昭和19)年に戦時体制下における東海道本線と中央本線間のバイパス路線として、相模鉄道の路線であった相模線が国有化されて運輸通信省(のちの国鉄)に編入されて現在のJR相模線になっており、もともと神中鉄道であった部分のみが、一時は東京急行電鉄厚木線の時代を経て、相模鉄道として現在に至っているという歴史があります。

鐵道省 粟津駅発行 金澤駅ゆき 片道乗車券

毎年終戦の日の8月15日には、戦争にまつわるきっぷを御紹介しております。

終戦後間もない、1945(昭和20)年10月に、北陸本線粟津駅(現・IRいしかわ鉄道粟津駅)で発行された、金澤(沢)駅ゆきの片道乗車券です。

桃色工地紋(戦時中に印刷の簡素化のために考えられた地紋)のペラ券で、駅名補充式の補片で発券されています。

この券は昭和20年1月頃に戦時下における控え券が省略された非常用乗車券の改良型で、同年3月に、資材不足による乗車券用紙の縮小化によって、運賃を表示するのに本来必要な「特別運賃共」の表示が廃止された改良様式になります。

寸法は縦2.5㎝、横4.5㎝と小型のもので、右上にあります「名」の文字は、名古屋鉄道局の符号と思われます。

裏面です。発売日がゴム印で捺印されています。

券紙はわら半紙のような色合いのペラペラの紙で、終戦後の資源が乏しい中で、紙の使用を最小限に抑えたもので、当時の状況が伺え知れます。

本年は終戦80年目の節目の年となります。世界情勢は不穏な面がありますが、平和が何よりであり、2度と同じ過ちを犯してはならないと思います。

舞浜リゾートライン リゾートゲートウェイ・ステーション駅発行 片道乗車券 ~その2

前回エントリーの内容に引き続き、舞浜リゾートラインディズニーリゾートラインの片道乗車券の話題です。

2025(令和7)年7月28日にリゾートゲートウェイ・ステーション駅で発行された、片道乗車券です。券売機で発券されたものです。

これは前回御紹介いたしました磁気式のA型券に替わるもので、QRコード式の85㎜券となっています。A型磁気券同様に「この乗車券は本日のみ有効です(=発売当日限り有効)。」と「最長1周まで乗車できます。」の文言があります。

裏面です。薄茶色の無地になっており、QRコードの模様があります。

再掲致しますが、磁気券時代のA型券です。「Disney RESORT LINE」の文字がレタリング調になり、よりリゾート感が増しています。

発券時には磁気券時代同様、領収書の発行も可能です。

御紹介の券を購入いたしました発売初日は、従来の磁気券と双方が発売されている状態でしたが、いずれはQRコード式の券に統一される予定になっています。

購入した当日は新旧の券売機が並んでおり、左の緑色の券売機がQRコード式の新様式のみ発券する機器で、右の黒色の券売機が旧来の磁気券のみ発券する機器になっています。

QRコード式乗車券は、レシートのようなペラペラの券紙のものが一般的で、購入するまではそのような券が出て来るものと想像しておりましたが、出てきた券の券紙は比較的硬めで、磁気券と同じような硬さや厚みがありました。

舞浜リゾートライン リゾートゲートウェイ・ステーション駅発行 片道乗車券 ~その1

2025(令和7)年7月に、舞浜リゾートラインディズニーリゾートラインのリゾートゲートウェイ・ステーション駅で発行された、片道乗車券です。

黄色舞浜リゾートライン自社地紋のA型磁気券で、券売機で発券されたものです。

乗車券は発売された本日のみ有効(=発売当日限り有効)で、最長1周まで乗車することができ、途中下車をすることは出来ません。

同線はJR東日本京葉線の舞浜駅とTDR(東京ディズニーリゾートⓇ)内の各施設を連絡して入園客を輸送することを目的とする路線で、遊園地の乗りもののような感じではありますが、れっきとした第一種鉄道事業免許を取得した鉄道となっています。

路線は単線で環状となっており、反時計回りに進む列車のみ運行されています。

TDRの園内鉄道である「ウエスタンリバー鉄道」や「ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ」などとは異なり、鉄道事業法に基づいた公共交通機関であるため、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーが休園していても運行されています。また、駅と路線は全てパーク外のエリアにあり、入場料を支払わなくても乗車することが可能です。

地紋が見づらいので、画像を少々加工してみました。車両の図柄と"Disney RESORT LINE"の文字が斜めに配置されています。

券売機では領収書の発行も出来ます。

御紹介の磁気乗車券ですが、同社では乗車券のQRコード化が決まっており、御紹介の券が発行された2025年7月28日からQRコードに対応した新様式の乗車券が発売開始され、旧来の磁気券については2026年7月までに全廃される予定になっています。

国鉄バス 休屋駅発行 子ノ口駅ゆき片道乗車券

1980(昭和55)年6月に、国鉄バス信越地方自動車部十和田北線の休屋(やすみや。現・十和田湖)駅で発行された、同じく国鉄バス十和田北線の子ノ口(ねのくち)駅ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、新潟印刷場で調製されたものです。経由欄に「◯自 経由」と記載されていますが、これは「自動車線経由」という意味です。

同駅は青森県内の駅ではありましたが、当時、国鉄自動車信越地方自動車部の管轄になっており、晩年の1985(昭和60)年4月に東北地方自動車部へ移管されています。

また、御紹介の券は休屋駅としての営業最終日に発行されており、翌7月1日から十和田湖駅に改称されています。

裏面です。券番の他、「自動車線内 下車前途無効」の文言があります。

発行駅である休屋駅は自動車線の駅員配置の自動車駅になっており、国鉄時代Jは自動車線の他、鉄道線および急行券や座席指定券等の料金券も発売しておりましたが、JRへ移管されてからは自動車線乗車券のみの取扱いとなり、現在は発売を終了しているようです。

また、着駅である子ノ口駅も自動車駅で、かつては旅客と貨物双方を扱う機能を有している一般駅でしたが、晩年は委託駅化されているようです。

(臨)万博中央駅 普通入場券

本年2025年4月13日に開幕した大阪・関西万博は先週折り返し地点を越え、10月13日の閉幕まであと約2ヶ月になりました。

当初発表されたキャラクターのミャクミャクが登場したときは「なんかヤベェのが出てきたぞ」と思いましたが、ここまで来ると目が慣れてくるものです。

いまから40年前にも日本では、茨城県牛久市で万博が開催されていました。この万博は「国際科学技術博覧会」というものでしたが、一般的に「つくば万博」と呼ばれていました。開催期間は1985(昭和60)年3月17日から9月16日までで、ほぼ大阪・関西万博と時期は同じでした。

開催期間中、国鉄は最寄のアクセス駅として、常磐線の牛久駅と荒川沖駅の間に臨時駅である万博中央駅という臨時駅を開設しています。同駅は万博の閉幕によって廃駅になり、跨線橋を残して駅舎やホームは解体されてしまいましたが、それから13年後の1998(平成10)年3月に、牛久市と住宅・都市整備公団の建設費負担で、ほぼ同じ場所にひたち野うしく駅が開業しています。しかし、同駅は万博中央駅が直接的前身とされておらず、関係性はないとのことです。

1985(昭和60)年3月に、万博中央駅で発行された普通入場券です。白色無地紋のD型大人・小児用券で、真ん中につくば万博のシンボルマークが印刷されています。東京印刷場で調製されています。

御紹介の券は開業時のもので、開業時は130円で発売されていました。また、入場券はこの他に券売機と印発機で発行されたものがありました。

それから1ヶ月後の4月20日には国鉄の料金改定が行われ、それまで130円であった同駅の普通入場券は140円に改定されています。

1985(昭和60)年7月に同駅で発行された、140円になってからの普通入場券です。白色無地紋のD型大人・小児用券で、真ん中につくば万博のシンボルマークが印刷されている様式似変更はなく、発売額だけが変更になっています。

裏面です。裏面には「MEMORIAL PLATFORM TICKET」と印刷されており、「記念入場券」の位置づけのようです。裏面も、料金改定がされても変更はありませんでした。

ところが、140円になってからしばらくして、国鉄はB型の普通入場券を発売し始めています。

1985(昭和60)年8月に同駅で発行された普通入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券で、やはり東京印刷場で調製されています。

B型券は当時東京印刷場管内で発行されていた普通入場券と同じ様式になっていますが、ひとつだけ、他駅のものと異なっていました。

裏面です。券番の他に発行駅名が印刷されています。東京印刷場の普通入場券には、表・裏ともに発行駅名の記載はありませんので、この券だけは異質でした。

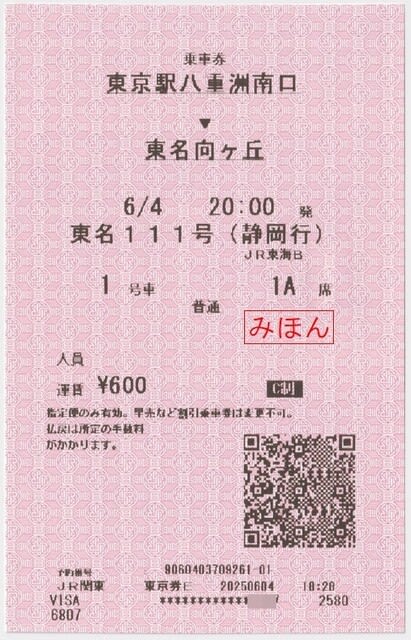

JRバス関東 ◯自 東京駅発行 東京駅八重洲南口駅から東名向ヶ丘停留所ゆき 片道乗車券

2025(令和7)年6月に、JRバス関東の「◯自」東京駅で発行された、東京駅八重洲南口駅から東名向ヶ丘停留所ゆきの片道乗車券です。

桃色JRB地紋の券売機券で、券売機で発券されたものです。

券紙はロール状の比較的薄めのものになっています。御紹介の券はクレジット決済をしたもので、一番下にはクレジットカードの識別として、カード番号の一部が印字されています。

JRB地紋は、JRバス関東用の地紋で、他のJRバス事業者とは異なり、鉄道の地紋に酷似した、バス会社専用の地紋になっています。

裏面です。裏面にはご案内文が印刷されていますが、いろいろなサイズに切断されても文面が読めるよう、かなり細かい字で印刷されています。

拡大してみました。企画乗車券等、様々な券として発券された際にも適用できるようになっています。また、JRのみどりの窓口や旅行会等等での変更や払い戻しが出来ない旨の記載もあります。

goo blogサービス終了

本年2025(令和7)年11月18日を以て、goo blogはサービスを終了することとなりました。

2006(平成18)年9月15日に第1回目のエントリーをしてから18年10ヶ月が経過し、当時はまだ最先端(?)であったブログも、時代の変化によって少しずつ過去のものになりつつある感があります。

サービス終了までの間、本年4月16日にはブログ引越し・データダウンロード機能の提供が開始され、今月(7月)1日には新規ブログの開設が終了となり、Xデーは刻々と迫ってきています。そして、10月1日には新規記事やコメント投稿終了で事実上のブログ終了となり、11月18日のサービス終了を迎えるようです。

この18年10ヶ月の間、世の中では災害やコロナ騒動など、いろいろなことが起こり、きっぷの世界においても相次ぐ駅の無人化や窓口廃止、硬券廃止、IC乗車券の台頭などといった事柄があり、「紙のきっぷ」というものものも過去のものになろうとしています。

管理人の「isaburou_shinpei」の名前は、JR九州がかつて運行していた肥薩線の列車名でした。

肥薩線は急行「えびの」廃止以後、利用者の少ない人吉駅~吉松駅間については廃止の可能性も取り沙汰されていたところ、2004(平成16)年3月の九州新幹線部分開業を期に、木造駅舎や球磨川沿いの景観、山間のループ線、スイッチバックなどが見所である観光資源が着目され、観光列車として誕生したのが「いさぶろう」号「しんぺい」号(「いさぶろう・しんぺい」)でした。

この列車は当初、人吉駅~吉松駅間の座席指定の普通列車として運転が開始されましたが、2016(平成28)年3月のダイヤ改正では1往復が熊本駅発着に延長され、2017(平成29)年3月のダイヤ改正では熊本駅~人吉駅間が特急列車に格上げされています。

しかし、肥薩線は2020(令和2)年に発生した「令和2年7月豪雨」で線路設備に多くの被害を受け、八代駅~吉松駅間では運転休止のまま、現在に至っており、「いさぶろう」号「しんぺい」号の車両は、2024(令和6)年4月から、博多駅~別府駅間を久大本線経由で運行を開始した「かんぱち・いちろく」への改造に伴い、2023(令和5)年10月の団体臨時列車を最後に肥薩線から撤退しています。

管理人が最後に乗車した、いさぶろう1号の指定席券です。2009(平成21)年8月にJR九州肥薩線の人吉駅で発行されたもので、若草色の料金専用出札補充券で発券されています。同駅ではマルス端末で発券することができますが、お願いいたしましたところ、補充券での発券をして戴けました。今回は敢えて、券番および座席番号については加工して伏せることなくアップします。もしかすると、ご訪問者様の中に同じ列車に乗っておられた方がいらっしゃるかも知れません。

goo blogサービスの終了を受け、拙ブログでは、

① 他社ブログサービスの引っ越し

② 完全閉鎖のうえ、ブログとしては撤退

③ その他

といった対応を模索しているところです。

更新についても、今までのような隔日更新ではなく、週一程度にして「細々」と続けたいと思います。

JR東日本 東京駅発行 「◯企」週末パス ~その2

前回エントリーで、JR東日本が発売しておりました企画乗車券の週末パスを御紹介いたしました。

週末パスには、乗車券部分の他にご案内文が120㎜で2枚と、アンケートが1枚付属していました。

ご案内文の1枚目です。乗車できる区間や私鉄および第三セクター路線の案内や、特急列車等を利用する場合には別途特急券等が必要であること、東海道新幹線は利用できないこと、フリーエリア外に出る場合は別途運賃が必要であること、有効開始日変更に関すること、払い戻しに関することなどが記載されています。

ご案内文の2枚目です。駅レンタカーの利用特典についての案内があります。

3枚目の券はアンケートになっています。ただし、アンケートの内容についての記載は無く、専用サイトへアクセスする旨が記載されています。

乗車券部分を再掲いたします。発券される際には、85㎜の乗車券が1枚と120㎜のご案内文およびアンケート1枚の計4枚1セットとして発券され、合計445㎜という長い券になります。

乗車券部分が「券番5ケタ-01」ご案内文が「ハイフン02および03」、アンケートに「ハイフン04」という番号が付されています。

JR東日本 東京駅発行 「◯企」週末パス ~その1

2025(令和7)年6月に、JR東日本東海道本線東京駅で発行された、週末パスという企画乗車券です。

この企画乗車券は土曜・日曜の2日間、JR東日本線のフリーエリア内の区間の他、山形鉄道線全線・阿武隈急行線全線・福島交通線全線・北越急行線全線・上田電鉄線全線・しなの鉄道線全線・長野鉄道線全線・アルピコ交通線全線・ひたちなか海浜鉄道線全線・鹿島臨海鉄道線全線・富士急行線全線・伊豆急行線全線・会津鉄道線(西若松駅~会津田島駅間)および、えちごトキめき鉄道線(直江津駅~妙高高原駅間)の普通列車および快速列車に乗車できるフリー乗車券で、発売は月曜日から金曜日のみで、有効当日土曜日および日曜日には発売しないという乗車券です。

別に急行券および特急券を購入することで優等列車にも乗車でき、乗車券として使用できます。

御紹介の券は本年6月14日の土曜日および15日の日曜日の2日間有効のもので、使用する週の月曜日の9日に発売されています。購入した窓口は東京駅八重洲北口のみどりの窓口で、「東京駅八北」という発行箇所名になっています。

マルス端末で発券された85㎜券で、青色JRE指定共通券紙が使用されています。

フリーエリアを表示する地図部分を拡大してみました。JR東日本線は東北方面の東北新幹線くりこま高原駅・奥羽本線湯沢駅・羽越本線酒田駅および東北本線小牛田駅以北がエリア外になっていますが、これらの区間で2日間使用でき、8,880円という価格は、使用方法によってはかなり破格な企画乗車券であったと思います。

しかし、週末パスは本年6月27日の金曜日発売の、6月28日の土曜日および29日の日曜日利用分の発売をもって発売中止になってしまいました。

| « 前ページ |