JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

国鉄バス ◯自 札幌駅発行 札幌から140円区間ゆき片道乗車券

1980(昭和55)年12月に国鉄バス「◯自」札幌駅で発行された、同駅から140円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のD型金額式大人専用券で、国鉄バス開業50周年を記念して発行されたもので、札幌印刷場で調製されたものです。

左側3分の2の部分が記念券の絵柄になっており、右側3分の1の部分が乗車券になっています。

裏面です。記念券部分にんは国鉄自動車が開業50周年を迎えたことおよび、北海道内の自動車線の開業についてのコメントが印刷されており、「国鉄バス50周年」のロゴが印刷されています。

こちらが国鉄バス50周年のロゴです。国鉄バス50周年の文字の中に、国鉄バスのシンボルであるツバメマークがデザインされています。

国鉄バス 休屋駅発行 子ノ口駅ゆき片道乗車券

1980(昭和55)年6月に、国鉄バス信越地方自動車部十和田北線の休屋(やすみや。現・十和田湖)駅で発行された、同じく国鉄バス十和田北線の子ノ口(ねのくち)駅ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、新潟印刷場で調製されたものです。経由欄に「◯自 経由」と記載されていますが、これは「自動車線経由」という意味です。

同駅は青森県内の駅ではありましたが、当時、国鉄自動車信越地方自動車部の管轄になっており、晩年の1985(昭和60)年4月に東北地方自動車部へ移管されています。

また、御紹介の券は休屋駅としての営業最終日に発行されており、翌7月1日から十和田湖駅に改称されています。

裏面です。券番の他、「自動車線内 下車前途無効」の文言があります。

発行駅である休屋駅は自動車線の駅員配置の自動車駅になっており、国鉄時代Jは自動車線の他、鉄道線および急行券や座席指定券等の料金券も発売しておりましたが、JRへ移管されてからは自動車線乗車券のみの取扱いとなり、現在は発売を終了しているようです。

また、着駅である子ノ口駅も自動車駅で、かつては旅客と貨物双方を扱う機能を有している一般駅でしたが、晩年は委託駅化されているようです。

国鉄バス 万国博会場駅から(自)名古屋ゆき 片道乗車券

1970(昭和45)年4月に、国鉄名神ハイウェイ・バスの万国博会場駅で発行された(自)名古屋駅ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型矢印式券で、大阪印刷場で調製されたものです。

万国博会場駅は前回御紹介いたしました北大阪急行電鉄の万国博中央口駅に隣接した形で設けられており、やはり万博輸送のための駅でした。

当時の時刻表によりますと、同駅と(自)名古屋駅間は高速バスによるアクセスがメインで、朝7時台など12便の設定があったようで、所要時間は2時間18分というものであったようです。

裏面です。券番の他、料金機対応として着駅の表記があります。

瀬戸記念橋駅発行 瀬戸追分停留所ゆき 片道乗車券

国鉄民営化直前の1987(昭和62)年3月に、国鉄自動車瀬戸南線・瀬戸北線・瀬戸西線(旧・岡多線)の瀬戸記念橋駅で発行された、瀬戸追分停留所ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

自動車線用の乗車券は、印刷場によっては「自動車線経由」や「国自経由」などの表記があるものもありますが、名古屋印刷場で調製されたものには経由欄がなく、様式的には鉄道のものと同一のものが殆どで、御紹介の券も見た目は鉄道の乗車券と違いはありません。

裏面です。自動車線用の乗車券には料金機に投入した際に裏返しになってしまうと金額の確認ができなくなってしまうことから、ワンマンカーが普及した昭和50年代後半頃からは、裏面には金額の表記があるのが特徴です。

瀬戸記念橋駅は、かつて名鉄の尾張瀬戸駅の近くにあった自動車線用の駅で、日本初の省営バス(後の国鉄バス)駅として1930(昭和5)年に開業した駅でした。

晩年の同駅にはみどりの窓口があり、国鉄の鉄道駅のない瀬戸市内では、鉄道の特急券や指定券を発売する需要がかなりあったようです。

同駅は国鉄民営化によってJR東海バスに継承されていますが、2004(平成16)年に駅の施設が廃止され、乗降場のみの駅になっていました。しかし、2009(平成21)年にJR東海バスが路線バス事業から撤退することになり、JR東海バスの停留所としての停留所が廃止されてしまっています。

国鉄バス 「◯委」万座温泉駅発行 共通乗継券

1976(昭和51)年3月に「◯委」万座温泉駅で発行された共通乗継券です。

白色無地紋のB型券で、東京印刷場で調製されたものです。

前回エントリーで、国鉄草津温泉駅で発行された、共通乗継券の付いた普通乗車券を御紹介いたしました。

その中で、

> 「共通区間」が乗車券の全区間であれば、バスの運転士が原券を回収のうえ、

> 原券発行事業者へ運賃を請求する原券本位での売上精算が可能

としたうえで、

> バスから鉄道への乗換え駅である吾妻線長野原駅から先の

> 東京山手線内各駅まで有効であることから、

> 原券をバス車内で回収することが不可能であるため、

> 回収用の「バス乗継券」が付けられている

と申し上げました。

しかしながら、旅客が予め共通区間以降まで有効のクーポン券を等を所持している場合、回収用の「バス乗継券」が付けられていないため、売上精算ができなくなってしまいます。

御紹介の万座温泉駅から万座・鹿沢口駅までの区間は国鉄バスの他に西武バス(現・西武高原バス)の路線があり、便ごとに担当するバス事業者が異なったため、駅で購入された運賃売上を利用されたバス事業者に配分する必要があることから単独で回収用の「バス乗継券」を発行する必要があり、御紹介の券が発行されていました。

よく見ますと、ホチキスで留めたような穴が開いていますが、窓口で予め所持していた原券を見せて乗車の手続きをする際、「バス乗継券」を発券のうえ、原券にホチキス留めして交付されました。

国鉄バス 「◯委」草津温泉駅発行 東京山手線内ゆき片道乗車券

1975(昭和50)年9月に、国鉄バス志賀草津高原線の「◯委」草津温泉駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型(変則)相互式券で、東京印刷場で調製されたものです。

本来であれば一般式券で発行されるところではありますが、当時の草津温泉駅~長野原(現・長野原草津口)駅間については国鉄バスの他に草軽交通バスとの共同運行になっており、どちらの会社にも乗車できるように「乗継券」を付ける必要があることから、変則的な様式になっています。この様式は東京印刷場では「共通区間乗車用」と呼ばれていたようです。

「共通区間」が乗車券の全区間であれば、バスの運転士が原券を回収のうえ、原券発行事業者へ運賃を請求する原券本位での売上精算が可能ですが、御紹介の券の場合はバスから鉄道への乗換え駅である吾妻線長野原駅から先の東京山手線内各駅まで有効であることから、原券をバス車内で回収することが不可能であるため、回収用の「バス乗継券」が付けられています。

国鉄バスに乗車した際には売上精算のための請求をする必要がありませんでしたので、「バス乗継券」の回収はされませんでした。

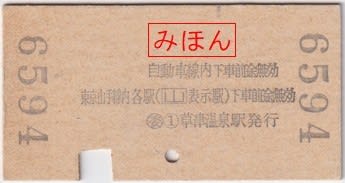

裏面です。券番と発行駅名の他、自動車線内が下車前途無効である旨と、東京山手線内各駅では下車前途無効である旨が記載されています。

なお、発行駅名の前に「◯委」の符号が付けられていますが、草津温泉駅は地元自治体である草津町の第三セクターである「草津バスターミナル株式会社」がバスターミナルの施設を維持管理しており、出札業務についても国鉄から受託しているため、業務委託駅の扱いになっていることから付けられています。

バス車内にも運賃箱があるために車内での運賃精算も可能ではありますが、草津温泉駅ではバス乗車時には乗車券を購入してから乗車するよう案内しており、バスに乗車する前に乗車券を購入することが一般的でした。

また、同駅は大きな温泉街の玄関口である駅であるために長野原駅から先の鉄道区間まで乗車する観光客の需要が大変多く、さらに接続駅である長野原駅は窓口が1つしかないことからバス到着後に窓口が混雑し、時期によっては列車の発車時刻までに乗車券類を購入することができなくなる可能性があるため、鉄道への連絡乗車券の発売需要が多かったようです。そのため、窓口上部には全国の国鉄主要駅までの運賃が、長野原駅までの自動車運賃を加算した金額で表示されており、乗車券の他、急行券類や指定券類の発売も行われていました。

◯委 塩原温泉駅発行 東京山手線内ゆき 片道乗車券

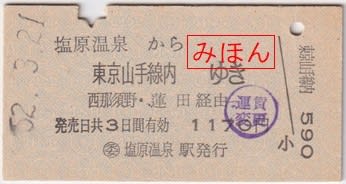

1977(昭和52)年3月に国鉄自動車塩原線の駅である、◯委 塩原温泉駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

乗車経路は、塩原温泉~(塩原線)~西那須野~(東北本線)~東京山手線内というルートで、国鉄自動車線と鉄道線の通し乗車券になります。

塩原温泉駅から西那須野駅までの塩原線の営業キロは21.7km、西那須野駅から東京山手線内(東京駅)までの営業キロは151.8kmで、合計すると173.5kmの距離になります。

当時の国鉄の旅客営業規則では、普通乗車券の有効期間は、鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の有効期間は、営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする、と規定されており、御紹介の券の鉄道区間の有効期間は2日間ということになります。

さらに、鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、上記の有効期間に1日を加えたものとする、とされておりますので、御紹介の券は鉄道区間の有効日数に自動車線との相互区間に伴う加算によって、有効期間は3日ということになります。

裏面です。

東京山手線内各駅では下車前途無効であることのほか、自動車線内は下車前途無効ではありますが、温泉街および牧場という観光地の最寄りである福渡温泉停留所・大網温泉停留所および千本松停留所については途中下車ができる旨の記載があります。

館山駅発行 南房総定期観光乗車券

見本券になりますが、内房線館山駅で発行された、国鉄バスの南房総定期観光乗車券です。

桃色こくてつ地紋のA型矢印式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

見本券なので実際に発売されていたものかどうかは定かではありませんが、1972(昭和47)年に国鉄東京印刷場が発行した硬券見本帳に収納されておりましたので、その頃のものと思われます。

乗車経路は、内房線館山駅から外房線安房小湊駅を経由して小湊山誕生寺へ至る経路のもののようです。

「定期観光乗車券」といっても、券面を見る限りでは最終的に発地に戻る形ではなく、単なる片道乗車券に見えます。定員制乗車の関係と思われますが、乗車月日を指定する欄があることから、立席が可能な路線バスではなく、観光バス用車両を使用した路線であったと思われます。

現在では安房小湊駅にはJRバスの発着は無いようですし、同駅から誕生寺までは徒歩20分くらいの距離のようですが、鴨川市が運営するコミュニティバスが運行されているようです。

裏面です。券番の他には発行駅名のみが記載されており、ご案内文の類いの印刷はありません。

〇自 様似駅発行 自動車線70円区間ゆき片道乗車券

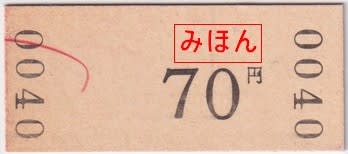

1986(昭和61)年9月に「〇自」様似駅で発行された、様似から70円区間ゆきの自動車線用片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式券で、札幌印刷場で調製されたものです。

国鉄日高本線の様似駅は、国鉄自動車線である日勝線の駅でもあり、発行駅名の頭にあります「〇自」の符号は自動車線駅であることを示しています。自動車線の様似駅は鉄道と同じ駅舎を使用しており、乗車券の発券窓口も鉄道と同じ窓口でした。

裏面です。当時すべての便がワンマン化されており、運賃収受機に乗車券を投入した際、箱の中で裏返しに着地しても金額の確認ができるよう、裏面にも70円の表記があります。

国鉄バス日勝線の歴史は古く、1943(昭和18)年に「苫小牧~浦河~様似~襟裳~広尾~帯広」という鉄道路線の建設計画があり、「鉄道の先行路線」という、鉄道が開通するまでの暫定的路線の位置づけで様似~襟裳間の路線として開業したのが始まりのようです。しかしながら、帯広~広尾間の広尾線がJR民営化直前の1987(昭和62)年2月に全線廃止され、日高本線についても2021(令和3)年3月に鵡川~様似間が廃止されてしまいましたので、日勝線はその殆どがバスだけが生き残る形となって現在に至っています。

〇自 白金温泉駅発行 美瑛ゆき 片道乗車券

1979(昭和54)年1月に、美瑛線 〇自 白金温泉駅で発行された、美瑛駅ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型相互式大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

札幌印刷場で調製された相互式券は発駅および着駅の活字に明朝体が使用されているのが特徴的で、他の国鉄印刷場で調製されたゴシック体の券とは趣きが異なります。

裏面です。国鉄バスはワンマンカーでの運転のため、降車の際に乗車券を運賃箱に投入して下車しますが、運賃箱に投入された券が裏返しになって着地してしまっても運賃が判るよう、「500円」と大きく印刷されています。

〇自 白金温泉駅は、国鉄北海道総局北海道地方自動車部が運営していた「美瑛線」という自動車線の駅で、発行箇所名の頭には自動車線の駅(自動車駅)であることを示す「〇自」の符号が付けられています。

自動車駅はバスターミナルのような場所ですが、ターミナル内には待合所やきっぷうりばのある駅舎があり、そこでは国鉄全駅への乗車券や特急・急行列車の指定券などを発売していました。イメージとしてはレールが無いことを除けば、鉄道駅と機能的には同じと考えて良いと思います。駅によっては手荷物・小荷物・貨物の取扱いも行っており、貨物専用の自動車駅も存在しており、トラックによる貨物輸送も行われていた路線もあります。

美瑛線は富良野線の美瑛駅から、美瑛町役場前・丸山公園前・不動の滝・白金温泉・国立大雪青年の家(現・国立青少年交流の家)という路線で、白金温泉や国立大雪青年の家への観光路線として位置づけられた路線でしたが、国鉄民営化前の1986(昭和61)年10月に廃止され、現在では一部走行ルートが異なっていますが、地元の道北バスに引き継がれて運行されています。

| « 前ページ |