JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

関門航路 下関駅発行 門司港駅ゆき片道乗車券

1964(昭和39)年10月に山陽本線下関駅で発行された、門司港駅ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、広島印刷場で調製されたものです。

経由欄には「航路経由」と表記されておりますように、御紹介の券は関門航路経由の乗車券になります。国鉄では航路についても鉄道と同じように扱われており、「乗船券」ではなく乗車券と称されていました。

関門航路は国鉄が運営していた下関港と門司港を結ぶ連絡船で、関門鉄道トンネル(関門トンネル)開通前は本州と九州を結ぶ重要な鉄道連絡航路でしたが、関門トンネルの開通後もトンネルが通らない門司港駅地区と下関駅地区とを行き来する地元住民の便を図る目的で旅客輸送のみ継続されていました。

しかし、民間航路も関門汽船や関門海峡汽船として運航されていることと、1958(昭和33)年に開通した関門国道トンネルを通るバスへ旅客が分散して需要が少なくなったこと、1961(昭和36)年に関門トンネルを挟む山陽本線と鹿児島本線の電化開業によって航路の需要がなくなって来たたことから、関門航路は御紹介の券が発行された1964(昭和39)年10月31日の営業を以て廃止されてしまっています。

2006(平成18)年9月15日から19年に亘って続けて参りました拙ブログ「古紙蒐集雑記帖」は、gooブログのサービス終了に伴い、今回を以てgooブログでの更新を終了させて頂くことに致しました。

当初は1年程度続けられればと思って始めたのですが、19年もの間継続させることが出来たのも、ご訪問者の皆様のご支援とご贔屓の賜物と思います。開設以来、今回のエントリーが3,197件目になりました。今まで本当にありがとうございました。

gooブログは、本年9月30日(火曜日)を以てアプリ版が停止され、翌10月1日(水曜日)からは新規記事やコメントの投稿機能が停止し、11月18日(火曜日)にブログそのものが閉鎖されてしまうことになっています。

今後はアメーバブログ(アメブロ)へ引越しのうえ、「古紙蒐集雑記帖」のまま継続致すことになりました。ただし、管理人がアメブロへの記事エントリーに不慣れなため、当面の間は不定期の更新とさせて頂きたく思います。

新アドレスは、 古紙蒐集雑記帖(https://ameblo.jp/isaburou-shinpei/)になります。

いままでありがとうございました。そして、今後とも「古紙蒐集雑記帖」をよろしくお願い致します。

古紙蒐集雑記帖管理人 isaburou_shinpei

金町駅発行 松戸駅接続 新京成線130円区間ゆき 片道連絡乗車券

1983(昭和58)年3月に、常磐線金町駅で発行された、松戸駅接続新京成線130円区間ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時の国鉄では私鉄各線と広範囲に渡って連絡運輸が実施されておりましたが、IC乗車券が普及すると、乗継割引が適用される区間や、直通運転のために接続駅で社線の乗車券を購入出来ないなど、どうしても連絡乗車券を発売する必要がある区間以外については連絡乗車券の発売が廃止されてしまっています。

現在、新京成電鉄は2025年4月に京成電鉄と合併して京成電鉄松戸線になっておりますが、JR東日本では松戸線各駅との一般旅客の連絡運輸は設定されませんでしたので、連絡乗車券の発売はありません。

ちなみに、JR東日本から京成電鉄への一般旅客の連絡運輸は、東京山手線内各駅から日暮里駅接続で、成田空港線以外の京成本線各駅と、成田空港線(成田スカイアクセス線)の成田湯川・成田空港間各駅のみの設定になっています。

平館駅発行 平館から150円区間ゆき 片道乗車券

1977(昭和52)年8月に、花輪線平館駅で発行された、同駅から150円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、仙台印刷場で調製されたものです。

仙台印刷場で調製された金額式券は、新潟・大阪および広島印刷場と同じく発駅表示が縦型で、四角囲みになっています。

発駅である平館の「平」は斜め点が下向きになっているゴシック体の旧字体ですが、発行駅名および小児断片の「平」は明朝体の新字体になっています。

同駅は岩手県八幡平市平舘という場所にあり、地名は「平舘」と表記しますが、駅名は「平館」と、「館」の字が異なっています。

昭和駅発行 120円区間ゆき 片道乗車券

本日は「昭和の日」です。元々は昭和天皇の誕生日を祝う天皇誕生日でしたが、現在は昭和の日という祝日になっています。今回は昭和の日に因んで、昭和駅で発行された乗車券を御紹介いたしましょう。

1980(昭和55)年5月に、鶴見線昭和駅で発行された、同駅から120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

裏面は券番のみです。

同駅は昭和40年代中頃から無人駅になっており、近距離用の券売機が1台置かれているだけでしたが、昭和55年5月5日は5が並ぶゾロ目の日であるということで、同駅では臨時に硬券乗車券が発売されています。

JR民営化後の現在では、同駅の券売機は撤去され、基本的にはSuicaなどのIC乗車券を端末にタッチして乗車するようになっており、IC乗車券がない場合には、乗車証明書発行機で証明書を発券し、途中駅もしくは着駅で精算することになります。

伊東駅発行 東京電環ゆき片道乗車券(大阪万博混雑対応券)

前回エントリーで、EXPO1970日本万国博覧会期間中の混雑対策として東京都区内着券について黄緑色地紋券として発行していたことを御紹介いたしました。期間中はかなりの東京駅着黄緑色地紋券が使用されたものと思われますが、これは万博関連の京都および大阪発の乗車券に限られたものではなく発行されていたようです。

1970(昭和45)年9月に、東海道本線熱海駅から分岐する伊東線の伊東駅で発行された、伊東駅から東京電環(現・東京山手線内)ゆきの片道乗車券です。黄緑色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

大阪万博輸送とは無縁の区間ではありますが、万博対策用の異色地紋で作成されています。

裏面です。券番の他、東京電環内下車前途無効の文言が印刷されています。

京都駅発行 京都市内から東京都区内ゆき 片道乗車券(大阪万博混雑対応券)

前回エントリーで、東京駅で発行されましたEXPO1970日本万国博覧会期間中の混雑対策として登場しました、黄褐色地紋の大阪市内ゆき片道乗車券を御紹介いたしました。

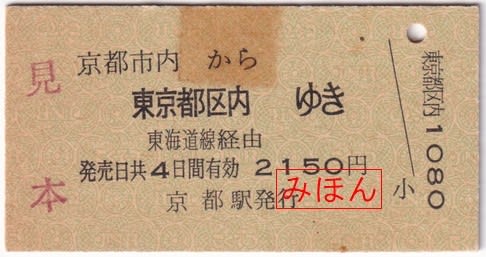

今回は、同じEXPO1970日本万国博覧会期間中の混雑対策として登場しました異色地紋の乗車券で、京都市内から東京都区内ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましょう。

やはり見本券ですが、1970(昭和45)年頃に京都駅で発行された、京都市内から東京都区内ゆきの片道乗車券です。EXPO1970日本万国博覧会期間中の異色地紋券で、黄緑色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券になっています。御紹介の券は見本用として国鉄本社マターで先行作成されたものと思われ、京都駅発行分ですが、東京印刷場で調製されたもののように見受けられます。

当時、EXPO1970日本万国博覧会期間中の混雑対策として、前回御紹介いたしました大阪市内着券を黄褐色地紋にしたのに対し、東京都区内および東京電環(現・東京山手線内)着券を黄緑色地紋にして、混雑時の改札現業掛員への視認性を向上させ、業務の効率化を図ったものと思われます。ちなみに、京都市内着券は薄紫色地紋であったようです。

当時、1年前までは1等車用乗車券で黄緑色地紋券が存在していましたが、モノクラス化以降は青地紋券だけになりましたので、黄緑地紋の乗車券は1年ぶりの復活ということになります。

裏面です。券番の他、京都市内途中下車禁止および東京都区内下車前途無効の文言が印刷されています。

東京駅発行 東京都区内から大阪市内ゆき 片道乗車券(大阪万博混雑対応券)

見本券ですが、1970(昭和45)年のEXPO1970日本万国博覧会期間中に発行された、東京都区内から大阪市内ゆきの片道乗車券です。

黄褐色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

本来であれば、モノクラス化以降の国鉄の長距離乗車券は青地紋券が一般的ですが、万博期間中の現業には相当な混雑による混乱が見込まれましたため、まだ自動改札機が普及していなかった国鉄では、地紋を着駅別に色分けして、改札掛員の視認性を向上させることで対応しています。

当時、大阪市内着の乗車券類は黄褐色、京都市内着の乗車券類は紫色、東京駅着の乗車券類は黄緑色の地紋とし、通常の乗車券類とは異なった体裁にし、一見で着駅が判別出来るようにしていました。

御紹介の券はそのうちの大阪市内ゆきのもので、本来であれば青地紋であるべきところ、黄褐色地紋で調製されています。

裏面です。券番の他、東京都区内途中下車禁止および大阪市内下車前途無効の文言が印刷されています。

東海道新幹線の列車(16両編成)の1列車あたりの定員は1,400名と言われており、当時の国鉄は、一度にこれだけの旅客が改札口に押しかけることがどれだけの混乱を招くことなのかということを想定し、念には念を入れての対策であったものと思われます。

東京駅発行 神戸駅ゆき ◯改 表示片道乗車券

1960(昭和35)年12月に東海道本線東京駅で発行された、神戸駅ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

御紹介の券は少々特殊な券で、本来国鉄では同年7月に従来の3等級制(1等・2等・3等車)を廃止して2等級制とし、従来の1等は廃止され、2等が1等、3等が2等に改められ、現在の普通車にあたる2等車用の乗車券を、従来の2等の乗車券同様に青地紋にすることになりました。

しかし、需要が多く、大量に印刷する必要が3等車用の赤字紋の券紙が大量に余剰在庫になってしまったため、これを消費すべく、「◯改」のマークを付けて等級表示も「3等」として赤字紋で乗車券を印刷した時期がありました。これらの券は「改券」と呼ばれ、赤字紋券紙を払い切る間のみ限定的に印刷されています。

「◯改」の部分を拡大してみました。発売額の前に「◯改」のマークが印刷されています。

このような「改券」はこの時期限定で作成されていましたが、その後、名古屋印刷場では、何度か「◯改」の表示が入った券が発行されています。

これは、運賃改正の後に新運賃を印刷して発行した乗車券に「◯改」のマークを付けて区別していたもので、昭和35年の「改券」とは意味するものが異なります。

なお、御紹介の券が発行された時代には「神戸市内」という特定都区市内制度がありませんでしたため、着駅が「神戸駅」単体になっています。神戸駅が「神戸市内」駅になったのは、1969(昭和44)年5月に横浜市内・名古屋市内・京都市内と共に、神戸市内が制定されています。

根室駅発行 東根室駅ゆき片道乗車券

1982(昭和57)年8月に、根室本線根室駅で発行された、東根室駅ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

着駅である東根室駅は無人駅であるため、同駅では入場券や乗車券の発売が行われておりませんため、「日本最東端の駅」の駅名が印刷されているきっぷは観光記念要素があるため、御紹介の券は何の変哲もない隣の駅までの乗車券ではありますが、それなりの発売需要があったようです。

窓口駅員氏は手慣れたもので、明らかに「内地の人」と思われる観光客がこの乗車券を購入すると、大抵は北海道ワイド周遊券を持っているのだろうことを察知し、「パンチ入れる?」と聞かれたりしました。

亀戸駅発行 東京都区内から鹿児島駅ゆき 片道乗車券

見本券ですが、総武本線亀戸駅で発行された、鹿児島駅ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のD型準常備式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

乗車経路は、東京都区内~(東海道本線)~神戸~(山陽本線)~門司~(鹿児島本線)~鹿児島というもので、前回エントリーで御紹介いたしました川崎駅で発行されたものと同じになります。

前回エントリーのものを再掲のうえ、比較してみましょう。

運賃は各着駅とも同一ですので同時期のものと考えられますが、経由の表記が川崎駅のものは発駅の下に記載されているのに対し、亀戸駅のものは「経由裏面」と記載されています。

また、着駅が微妙に異なっており、川崎駅のものが8駅に対し、亀戸駅のものが10駅と多くの着駅に対応しています。共通の着駅は久留米・大牟田・熊本・八代・出水・(鹿)川内・伊集院・鹿児島の各駅で、亀戸駅のものは、久留米駅と運賃帯が同一の鳥栖駅と、出水駅と運賃帯が同一の水俣駅が記載されています。

裏面です。

券番の他に経由表記と東京都区内下車禁止の旨が記載されています。

経由表記ですが、川崎駅のものは「東海、山陽、鹿本経由」と略されているのに対し、亀戸駅のものは「東海道線、山陽線、鹿児島本線経由」となっており、鹿児島本線が「本線」まで記載されているのに対し、東海道本線と山陽本線は「本線」の記載になっていません。これは、鹿児島駅と鹿児島本線を、誤解のないように区別するためのものと思われます。

| « 前ページ |