JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

(臨)万博中央駅 普通入場券

本年2025年4月13日に開幕した大阪・関西万博は先週折り返し地点を越え、10月13日の閉幕まであと約2ヶ月になりました。

当初発表されたキャラクターのミャクミャクが登場したときは「なんかヤベェのが出てきたぞ」と思いましたが、ここまで来ると目が慣れてくるものです。

いまから40年前にも日本では、茨城県牛久市で万博が開催されていました。この万博は「国際科学技術博覧会」というものでしたが、一般的に「つくば万博」と呼ばれていました。開催期間は1985(昭和60)年3月17日から9月16日までで、ほぼ大阪・関西万博と時期は同じでした。

開催期間中、国鉄は最寄のアクセス駅として、常磐線の牛久駅と荒川沖駅の間に臨時駅である万博中央駅という臨時駅を開設しています。同駅は万博の閉幕によって廃駅になり、跨線橋を残して駅舎やホームは解体されてしまいましたが、それから13年後の1998(平成10)年3月に、牛久市と住宅・都市整備公団の建設費負担で、ほぼ同じ場所にひたち野うしく駅が開業しています。しかし、同駅は万博中央駅が直接的前身とされておらず、関係性はないとのことです。

1985(昭和60)年3月に、万博中央駅で発行された普通入場券です。白色無地紋のD型大人・小児用券で、真ん中につくば万博のシンボルマークが印刷されています。東京印刷場で調製されています。

御紹介の券は開業時のもので、開業時は130円で発売されていました。また、入場券はこの他に券売機と印発機で発行されたものがありました。

それから1ヶ月後の4月20日には国鉄の料金改定が行われ、それまで130円であった同駅の普通入場券は140円に改定されています。

1985(昭和60)年7月に同駅で発行された、140円になってからの普通入場券です。白色無地紋のD型大人・小児用券で、真ん中につくば万博のシンボルマークが印刷されている様式似変更はなく、発売額だけが変更になっています。

裏面です。裏面には「MEMORIAL PLATFORM TICKET」と印刷されており、「記念入場券」の位置づけのようです。裏面も、料金改定がされても変更はありませんでした。

ところが、140円になってからしばらくして、国鉄はB型の普通入場券を発売し始めています。

1985(昭和60)年8月に同駅で発行された普通入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券で、やはり東京印刷場で調製されています。

B型券は当時東京印刷場管内で発行されていた普通入場券と同じ様式になっていますが、ひとつだけ、他駅のものと異なっていました。

裏面です。券番の他に発行駅名が印刷されています。東京印刷場の普通入場券には、表・裏ともに発行駅名の記載はありませんので、この券だけは異質でした。

抜海駅発行 普通入場券 ~その2

1982(昭和57)年8月に、宗谷本線抜海駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

同駅の普通入場券は、拙ブログでは一昨年前の2023年7月31日エントリーの「抜海駅発行 普通入場券」で御紹介したことがございます。

御紹介の券が発行されていた時点では、同駅では列車交換などの運転業務もありましたために職員配置駅になっていましたが、それから2年後の1984(昭和59)年くらいになると出改札業務が廃止され、運転業務のための運転要員だけが配置されることになっていました。しかし、それから2年後の1986(昭和61)年になると閉塞方式がタブレット閉塞から電子閉塞に変更され、運転要員の配置もなくなり、完全に駅員配置のない無人駅になっていました。

営業していた頃の同駅駅舎です。

2023年の当時でも、すでに同駅の存続についてはかなり怪しい状況ではありましたが、今回のダイヤ改正で正式に廃止され、日本最北端の木造駅舎の営業が終了してしまっています。

品川駅発行 普通入場券

1981(昭和56)年8月に、東海道本線品川駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時の品川駅は現在のような橋上駅舎ではなく、ホームを降りて階段を地下に降りた所から、高輪口側と港南口側にそれぞれ地下道が延びていました。

高輪口側は現在のもある駅舎に繋がっており、コンビニ(NEWDAYS)があるあたりに出札窓口があったように記憶しています。一方、港南口は、現在とは全く趣が異なっており、細い地下道を進み、階段を昇って行ったところに小さな木造の駅舎がありました。駅の前にバス乗場のロータリーがあり、そこには3本の桜の木が植えられていました。

同駅では現在、JR東海が中央リニア新幹線を建設しており、また、隣接する京急電鉄も大規模な駅の改良工事を実施しておりますので、数年後(数十年後?)には、今とは全く違う駅になるのではと思います。

本日、管理人の私は、数十年の長きに亘って通い慣れた品川の職場を離れ、週明けからは新しい場所で、新しい仕事に就くことになりました。

(東)島田駅発行 普通入場券

いまからちょうど38年前の、1986(昭和61)年10月30日に、東海道本線の島田駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたもものです。

この当時の国鉄では、硬券の需要の縮小に伴って各印刷場の受け持ち範囲に変更がなされており、従来は名古屋印刷場が受け持っていた静岡県内の各駅分については東京印刷場に移管され、欠札になり次第東京印刷場で調製された券に移り変わっていきました。

ただし、名古屋印刷場から引き継がれた静岡県内用の硬券は、東京印刷場が調製してはいますが、券面のレイアウトについては名古屋印刷場のものにできるだけ準拠させており、小児断片内の記載が縦書き(東京印刷場では横書き)であったり、一番下の行に発行駅名を挿入(東京印刷場では、普通入場券に発行駅名の表示はしない)したりしてあり、首都圏で見かけるものとは体裁が異なっていました。

御紹介の券は東京印刷場が名古屋印刷場のレイアウトに倣って調製したものになります。

島田駅は、静岡県にある東海道本線の島田(しまだ)駅の他に、山口県内の山陽本線にも島田(しまた)駅があるため、線名符号を付ける必要があったことから、「(東)島田 駅」という表記になっています。

東京印刷場で調製された島田駅の普通入場券は、御紹介の券が初ロットのもので、発注された時期が来年のJR民営化を控えた時期であったことから、民営化以降に使用する見込みのない特活を新たに作成することはしなかったか、もしくは単に作成が間に合わなかったという理由から、本来であれば「(東)島田 駅」と特活を使用するべきところ、「(東)島田 駅」と通常の活字を組んで作成された可能性があります。

ただし、発行駅名と小児断片の部分には「(東)」の特活の在庫があったのでしょうか、こちらについては特活が使用されています。

胆振線 壮瞥駅発行 普通入場券

いまからちょうど38年前の1986(昭和61)年9月10日に、胆振線の壮瞥(そうべつ)駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

胆振線はかつて国鉄が運営していた路線で、室蘭本線の伊達紋別駅から函館本線の倶知安駅までを結んでいて、国鉄再建法の制定に伴って、1984(昭和59)年に第2次特定地方交通線として路線の廃止が承認され、御紹介の券が発行されて1ヶ月と20日後の1986(昭和61)年11月1日に路線が廃止され、同線の廃止にともなって壮瞥駅も廃駅になっています。

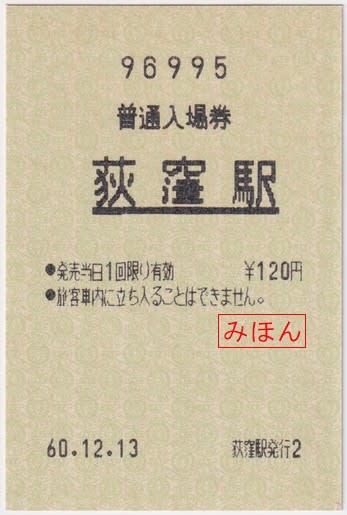

荻窪駅発行 普通入場券 ~その4

前回エントリーまで、中央本線荻窪駅のマルス端末で発行された普通入場券を御紹介いたしましたが、同駅には印刷発行機も設備されていましたので、縦型様式の券も発行されていましたので御紹介いたしたいと思います。

1985(昭和60)年12月に荻窪駅の印刷発行機で発行された普通入場券です。

若草色国鉄発券機用特殊地紋券紙の券で、図示いたしませんが、裏面の磁気情報は無く、白色になっていました。

この券は本屋にある窓口で発売されたもので、ここには2窓ありましたが、向かって左側のみどりの窓口でない窓口に設備されていたものです。

本屋の窓口が2窓あったものの、印刷発行機が設備されていました左側の窓口では指定券類の発売ができなかったため、右側のみどりの窓口はいつも人が並んでおり、長距離乗車券と自由席特急券等だけを購入する場合には、左側の窓口に並んだ方が早く購入できたことが多かったように記憶しています。

その後、いつの間にか印刷発行機は同駅から撤去され、2窓ともマルス端末になり、どちらの窓口でも指定券類を購入することができるようになりました。

荻窪駅発行 普通入場券 ~その3

前回エントリーで、国鉄最終日に中央線荻窪駅で発行された,マルス端末で発行された普通入場券を御紹介いたしました。

マルス端末で発行される券は、現在では改ざん防止のために独特な書体の数字が使用されていますが、登場したばかりの頃は、現在のものと字体が異なっておりました。

1984(昭和59)年3月に荻窪駅のマルス端末で発行された普通入場券です。

若草色国鉄発券機用特殊地紋券紙のマルス券で、図示いたしませんが、磁気情報の無い時代のものです。

この券は本屋にある窓口で発売されたもので、ここには2窓ありましたが、向かって右側のみどりの窓口設備されていたものです。たしか、同駅で従来の連帳型券紙が使用されていたN型端末から301型端末に変更された当日に購入したものです。

再掲いたしますが、券面のレイアウトはさほど変更されていませんが、数字の字体が大きく更新されており、初期の様式はかなり雰囲気が異なっていました。

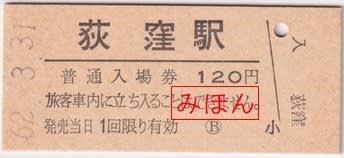

荻窪駅発行 普通入場券 ~その2

前回エントリーで、中央本線荻窪駅の国鉄最終日に発行された普通入場券を御紹介いたしましたが、当日はマルス券による普通入場券も購入しておりましたので御紹介いたしましょう。

国鉄最終日である、1987(昭和62)年3月に、中央本線荻窪駅で発行された普通入場券です。

若草色国鉄発券機用特殊地紋券紙のマルス券で、図示いたしませんが、磁気情報の無い時代のものです。

この券は本屋にある窓口で発売されたもので、ここには2窓ありましたが、向かって右側がみどりの窓口になっており、左側の窓口は印刷発行機のみの窓口になっていました。

荻窪駅発行 普通入場券 ~その1

前回エントリーで、JR東日本の中央本線荻窪駅で発行された普通入場券を御紹介いたしました。

同駅では、国鉄最終日にも普通入場券を購入しておりましたので御紹介いたしましょう。

国鉄最終日である1987(昭和62)年3月に発行された、荻窪駅の普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時の同駅は、地下になっている本屋の、みどりの窓口のあったあたりに窓口が2窓あり、橋上駅舎になっている西口の、今はハンバーガーショップになっているあたりに窓口が1窓ありました。西口の窓口は◯B窓口となっており、長距離乗車券や急行券類・指定券類などの発売はありませんでしたが、入場券と連絡乗車券を硬券で発売しており、近隣では硬券の宝庫のような存在でした。

しかし、JR化後の平成初頭に窓口が閉鎖され、硬券の発売が無くなってしまっています。

京都駅発行 普通入場券

新年から数えて7日目の1月7日は「人日(じんじつ)の節句」といわれ、「人を大切にする日」という意味合いを持つ日だそうです。そして、1月7日には七草がゆを食べてほっとおなかの調子を整えるという風習があります。七草は早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うといわれたことから、無病息災を祈って七草がゆを食べた習慣が江戸から広まっていったようです。

さて、今回は1984(昭和59)年3月に、東海道本線の京都駅で発行された普通入場券を御紹介いたしましょう。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。

裏面です。大阪印刷場で調製された硬券の入場券は、「旅客車内に立入ることはできません。」の文言が裏面に印刷されている独特な様式になっています。

この様式は国鉄が民営化された後のJR西日本となってもそのまま継承されておりましたが、広島印刷場が閉鎖されて大阪印刷場に統合されてからは、この様式とは異なり、広島印刷場の様式に則ったような様式の券が登場しています。

今年のNHK大河ドラマは源氏物語がテーマの内容であるということですので、京都の観光需要がますます高まりそうですが、観光産業とは関係のない京都の方々にとっては、いろいろと困りごとがありそうな一年になりそうです。

| « 前ページ |