JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

西武鉄道 西武立川駅発行 普通入場券

1986(昭和61)年9月に、西武鉄道拝島線の西武立川駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券になっています。

御紹介の券は同社の初乗り区間が90円の時代のもので、当時、同社には券売機が導入されていない駅が都内も含めてかなり存在しており、同駅もその中の1駅でした。

御紹介の普通入場券の他、自社完結の乗車券や国鉄(現・JR)との連絡乗車券についてもすべて硬券もしくは補充券を使用して窓口発売が行われていました。

裏面です。券番の他、発行駅名の記載があります。

同社では、本年3月25日火曜日以降順次、一部の駅において駅係員による遠隔対応駅(インターホンで案内する駅)へと体制を変更しています。

体制が変更される駅とその実施日は、25日火曜日に拝島線の東大和市・武蔵砂川・西武立川の3駅および国分寺線の鷹の台・恋ヶ窪の2駅、27日木曜日に新宿線の新狭山・南大塚の2駅、4月1日火曜日に池袋線の西所沢・狭山ヶ丘の2駅およおび狭山線の下山口・西武球場前の2駅の全11駅というもので、都内で5駅あるほか、西武球場前駅といったイベント輸送時に混雑する駅も含まれています。

御紹介の西武立川駅も今回の無人化駅の1駅で、すでに3月25日に無人化されています。

遠隔対応となる各駅では、駅係員による乗車券類の発売・精算などの窓口業務を終了し、必要に応じて対象駅または近隣駅の係員が対応することになります。

また、PASMOやSuicaなどの交通系ICカードは、残額不足等で精算または入出場が出来ない場合は、自動券売機等でチャージ(積増し)をしますが、残高不足以外で入出場できない場合は、インターホンでの対応になります。

また、対象の各駅では、特急券・座席指定券の発売も終了することになります。

大手私鉄において、東武鉄道の大師前駅のように施設の性質上無人化しても問題ない駅を除き、都内の駅で無人化されることは比較的珍しいことで、しかも、都内ではないにしろ、池袋線や新宿線といった幹線の駅までも無人化されるということは、それだけ乗車券の発売や出改札の業務が、駅専属の駅員不在になっても可能になったというこおとであり、ますます乗車券システムの変革が進むことの第一歩のような気がします。

抜海駅発行 普通入場券 ~その2

1982(昭和57)年8月に、宗谷本線抜海駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

同駅の普通入場券は、拙ブログでは一昨年前の2023年7月31日エントリーの「抜海駅発行 普通入場券」で御紹介したことがございます。

御紹介の券が発行されていた時点では、同駅では列車交換などの運転業務もありましたために職員配置駅になっていましたが、それから2年後の1984(昭和59)年くらいになると出改札業務が廃止され、運転業務のための運転要員だけが配置されることになっていました。しかし、それから2年後の1986(昭和61)年になると閉塞方式がタブレット閉塞から電子閉塞に変更され、運転要員の配置もなくなり、完全に駅員配置のない無人駅になっていました。

営業していた頃の同駅駅舎です。

2023年の当時でも、すでに同駅の存続についてはかなり怪しい状況ではありましたが、今回のダイヤ改正で正式に廃止され、日本最北端の木造駅舎の営業が終了してしまっています。

根室駅発行 東根室駅ゆき片道乗車券

1982(昭和57)年8月に、根室本線根室駅で発行された、東根室駅ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

着駅である東根室駅は無人駅であるため、同駅では入場券や乗車券の発売が行われておりませんため、「日本最東端の駅」の駅名が印刷されているきっぷは観光記念要素があるため、御紹介の券は何の変哲もない隣の駅までの乗車券ではありますが、それなりの発売需要があったようです。

窓口駅員氏は手慣れたもので、明らかに「内地の人」と思われる観光客がこの乗車券を購入すると、大抵は北海道ワイド周遊券を持っているのだろうことを察知し、「パンチ入れる?」と聞かれたりしました。

JR北海道 根室駅発行 東根室駅普通入場券

2017(平成29)年8月に、JR北海道根室本線の根室駅で発行された、隣駅である東根室駅の普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

東根室駅は開業以来の無人駅ですが、管理駅である根室駅では、自駅分の他に同駅の入場券を発売していました。これは、同駅が「日本最東端の駅」であることから、記念要素としての需要を見込んでの発売であったものと思われます。

同駅の歴史はあまり古くはなく、1961(昭和36)年に開設された東根室仮乗降場が起源で、その後駅に昇格しています。

本年3月のJRグループダイヤ改正を以て同駅は廃止され、現在では発行駅である根室駅が、64年ぶりに再度「日本最東端の駅」に返り咲いています。

JR東日本 荻窪駅発行 普通列車グリーン券

2025(令和7)年3月に、JR東日本中央本線の荻窪駅で発行された、荻窪駅から三鷹駅までの普通列車グリーン券です。

桃色JRE地紋のA型券売機券になっています。

御紹介の券は、中央快速線・青梅線のグリーン車が営業した初日に発売されたもので、東京駅や新宿駅といった東海道本線や湘南新宿ラインのグリーン車を連結した列車が発着する駅を除き、中央線の各駅では今まで発売されていなかった券売機による普通列車グリーン券が登場したことになります。

様式的には従来の様式と変化はありませんが、今まで見たことない発着駅が記載されたグリーン券は、まだ何となく違和感があります。

ただし、普通列車グリーン料金は、50kmまでが紙のきっぷで1010円のところSuicaで750円、100kmまでが紙のきっぷで1260円のところSuicaで1000円となっており、紙のきっぷとSuicaでは260円の価格差があり、交通系IC乗車券を持たない旅客など、紙のきっぷでなければ利用することが出来ない旅客以外、敢えて紙のきっぷで利用する旅客はさほど多くはないことが予想出来ますので、紙のきっぷの普通列車グリーン券の需要はかなり低いものと思われます。

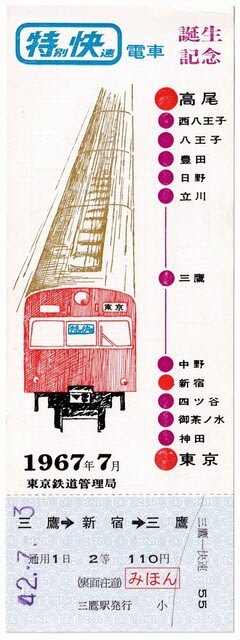

三鷹駅発行 特別快速電車誕生記念乗車券

1967(昭和42)年7月に、中央線三鷹駅で発行された、特別快速電車誕生記念乗車券です。

東京鉄道管理局(後に分割されて東京西鉄道管理局)名が入ったしおり型の記念乗車券で、三鷹駅~新宿駅間の往復乗車券になっています。

イラストは当時運転されていた101系電車がモデルになっていると思われますが、何となく前面窓は方向幕のバランス的には103系電車みたいで、6年後に導入された103系電車の特別快速電車が誕生する未来を予言していたかのようなものでした。

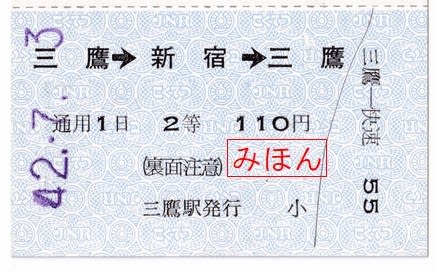

乗車券部分を拡大してみました。青色こくてつ地紋の券で、横幅は5.75センチですが縦は3.5センチとA型券よりやや大きなサイズになっています。

新宿駅では券片を見せるだけで下車出来たようで、途中下車は出来ないようになっていました。また、後の企画乗車券と同じ扱いであったものと思われますが、往復乗車券ではありますが、通用日は1日間になっていました。

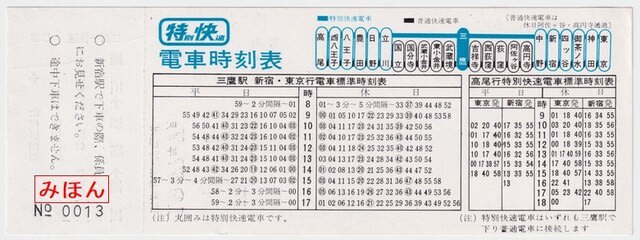

裏面です。三鷹駅を発車する特別快速電車の時刻が記載されています。これによりますと、東京方面ゆきの電車は、平日は9時41分から15時20分の間に1時間あたり3本(9時台が1本で15時台は2本)、休日は8時37分から17時21分までの間に1時間あたり3本(8時台が1本で17時台は1本)が運転されており、朝夕時間帯の運転はなかったようです。

また、当初は国分寺駅には停車せず、三鷹駅を出ると、次の停車駅は立川駅になっていました。国分寺駅に特別快速電車が停車したのは、国鉄民営化後の1988(昭和63)年のことでした。

先日の3月15日は、JRグループのダイヤ改正が行われました。管理人の生活エリアであるJR東日本では、東北新幹線「はやぶさ」の増発や中央線快速・青梅線でのグリーン車サービスの開始を中心としたダイヤ改正が実施されています。

とりわけ、中央線快速・青梅線でのグリーン車サービスの開始は今回の目玉であったようで、大々的に広報がなされ、テレビ局各社でもそれに因んだ内容の番組が放映されています。

中央線快速は戦前の急行電車をルーツとしていますが、1961(昭和36)年の急行「アルプス」運転開始によって急行電車から快速電車に呼称が変わり、1967(昭和42)年7月に国電区間が中野駅から高尾駅まで延長され、同時に特別快速の運転が開始されています。

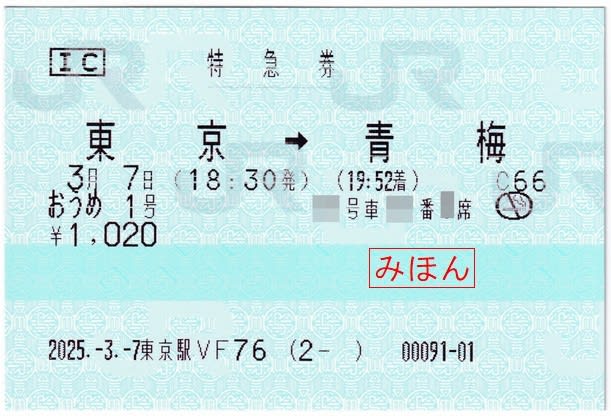

JR東日本 東京駅発行 おうめ1号 特急券

2025(令和7)年3月に、JR東日本東海道本線の東京駅で発行された、東京駅から青梅までの特急おうめ1号特急券です。

青色JRE地紋の特殊共通券紙券で、中央本線ホーム(1・2番線)の中程にあります特急券券売機で発券されたものです。屋外同様の環境にあるせいなのでしょうか、プリンタヘッドがかなり劣化しており、アンダーラインがはっきりしていません。

特急おうめ号は、2019(令和元)年3月に、今まで運転されていた青梅ライナーを特急列車に格上げした列車で、同時に誕生した特急はちおうじ号と共に、東京駅~八王子駅・青梅駅間を中央線快速経由で運行する特急列車でした。車両は同じく中央本線の特急列車であるあずさ号・かいじ号で使用されているE353系車両が、夜間停泊するための間合い運用的に使用されています。

ライナー時代と同様に、平日の朝夕の利用客専用の通勤特急としての性格が強く、日中の運転はありませんでした。

特急への格上げに伴って料金がライナー料金から指定席特急料金に変更になり、実質値上げになっています。またライナー時代は座席指定情報が他の列車と同じようにマルス端末に収容されておらず、朝方の青梅線内各駅を除き、原則ホームの専用券売機でライナー券を購入する必要がありましたが、特急列車化でマルス端末に座席情報が収容されるようになり、えきねっとチケットレスサービスによる事前予約ができるようになっています。

このような通勤特急列車ではありましたが、先日(3月15日)のダイヤ改正により、中央線快速電車でのグリーン車が営業開始されたことに伴い、特急おうめ号・はちおうじ号は改正前日の3月14日の運転を以て廃止されてしまい、誕生から廃止までわずか6年という短命の特急列車になってしまいました。

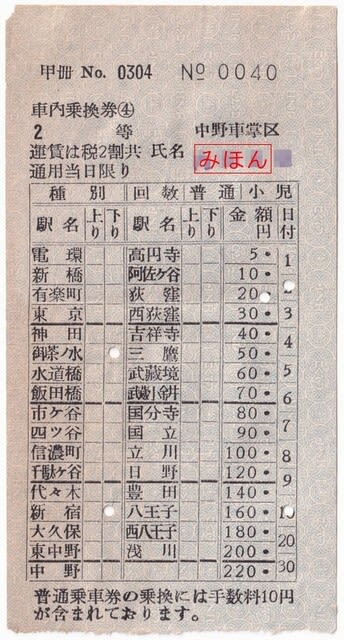

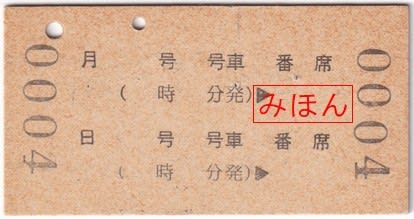

中野車掌区発行 車内乗換券

年号の記載はありませんが、1957(昭和32)年6月に中央線車内で中野車掌区の車掌によって発行された、車内乗換券です。

青色こくてつ地紋の駅名式券で、概算鋏でせん孔して発券する様式になっています。

御紹介の券は、国鉄がまだ3等級制であった当時、京浜東北線とともに最後まで2等車を連結していた中央線の2等車(現在のグリーン車相当)の車内で、3等の乗車券を所持している旅客が、乗車後に2等車へ変更した際に発行されたものです。

御紹介の券の場合、「下り」の欄に入鋏がありますので、御茶ノ水駅で乗車し、新宿駅までの区間についての変更になります。

現在で言えば、グリーン券を持たない旅客が、車内でグリーンアテンダントからグリーン券を買い求める行為と同様です。

現在では中央線の快速電車には乗務していないようですが、当時は中野車掌区の乗務員が中央線の快速(当時は急行線)電車の乗務を受け持っていて、2等乗車券を所持していない旅客に対して差額および精算手数料を徴収していました。

ただし、ここで言う中野車掌区は、国鉄時代に三鷹車掌区が設立された際に廃止されており、JR民営化後の平成10年代に、新宿運輸区から中央・総武線各駅停車と地下鉄東西線直通電車(中野駅~三鷹駅間)の行路が移管されて発足した現在の中野車掌区(現・中野統括センター 中野北乗務ユニット)とは全く別の組織ということになります。

中央急行線の2等車は、この券が発行された1957(昭和32)年6月19日で共に最後まで残っていた京浜東北線の2等車と同時に廃止され、以後、今回の中央線のグリーン車営業が始まった昨日の2025(令和7)年3月15日までの約68年間、首都圏の「国電」と呼ばれた通勤電車は3等車(後に2等車、そして普通車)だけの運用が続けられていました。

(関)富田駅発行 新幹線指定席特急券

前々回エントリーで、岐阜羽島駅で発行された、A型の新幹線指定席特急券を御紹介いたしました。名古屋印刷場では、広島印刷場同様にA型券の新幹線指定席特急券を発行していたようですが、一般的にはD型券で発行していたようです。

1982(昭和57)年12月に関西本線富田駅発行された、名古屋駅から東京駅までの新幹線指定席特急券です。若草色こくてつ地紋のD型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

裏面です。券番の他に2列車分の列車指定記入欄があります。

再掲致しますが、岐阜羽島駅で発行されたA型の新幹線指定席特急券です。

A型券では列車指定記入欄に罫線がありませんが、D型券の場合は他の印刷場同様に罫線があります。

広島駅発行 新幹線指定席特急券

前々回のエントリーで山口線津和野駅で発行された、広島印刷場で調製されたA型の新幹線指定席特急券を御紹介いたしましたが、同印刷場ではすべてが特殊なA型券であった訳ではなく、一般的なD型券も発行されていました。

1981(昭和56)年12月に山陽本線広島駅で発行された、広島駅から東京までの新幹線指定席特急券です。若草色こくてつ地紋のD型大人・小児用券で、広島印刷場で調製されたものです。

御紹介の券は、新幹線ひかり号停車駅である同駅で通常発売されていた訳ではなく、正月用の1ヶ月前の前売用として発行されたものです。マルス券で発券するのではなく、非常用の硬券が使用されています。同様の発行方法は東京駅でも見られましたので、この方が事務的に楽であったのかも知れません。

裏面です。乗車区間の「広島」と「東京」が予め印刷されている完全常備型の券で、着駅まで印刷されているものは比較的珍しいかと思います。

| « 前ページ |