7月に渡道する(一応シーズンイン)のは初めてで、過去は6月または9月のハイシーズンを避けた時期を選んでいました。

北海道には「蝦夷梅雨」と言う表現で、本州の梅雨と同時期に雨や天気のぐずつく肌寒い日が続くことがあると言われ、今回も留意が必要かと思われます。

いままでキャンプの夜は飲酒でグダグダに過ごしてしまい、せっかく望遠鏡やカメラを持参しているにも係わらず何もしないまま朝を迎え猛省するはめになっていました。

今回は貴重なナイトタイムで酒を控え、星景・星野撮影を楽しみたいと決意しました。※努力目標ね

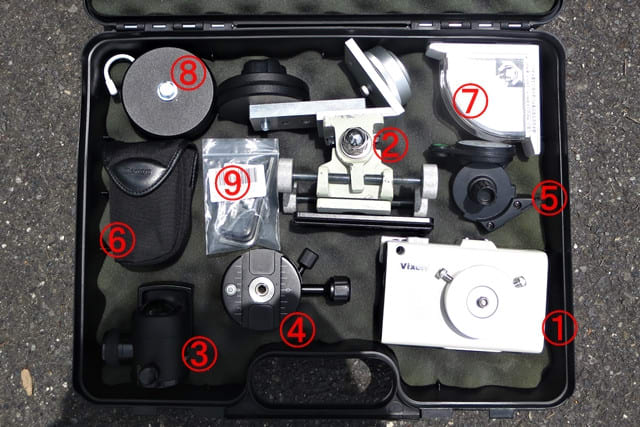

ここで渡道に持参する星空撮影機材のチェックを兼ねて紹介します。

撮影現場に着いたら、まずすること。

余裕を持って現地に着いて準備を始めます。日が暮れてからのセッティングはNGです。

当然ですが天空が大きく開いていることと、東西南北の方角をおおよそ把握します。出来れば地面が舗装されていることが望ましい。

スマホかタブレットのGPS機能を利用して撮影現場の緯度・経度や方位を確認します。

※持参のタブレット(Huawei MediaPad T2)には磁気センサーが内蔵されていないので方位表示は機能していません。

当り前ですが、画面上の経緯度 35°5'5.9"N 136°10'39.6"E をGoogleマップで検索すると今回の現場が表示されます。

Vixen 星空雲台ポラリエ(WT)のセッティング

通称ポタ赤(ポータブル赤道儀)のスタンダード的な製品です。

先ずは下準備から

①三脚…GITZO GT-1541T

②ケース…DOSKOCIL Model No.1612

③ストーンバッグ…NEEWER バラック耐重 撮影スタジオビデオサンドバッグ

セッティング内容

①赤道儀…Vixen 星空雲台ポラリエ(WT)

②微動雲台セット(下部部品から)

・取付プレート INPON クイックリリースプレート アルカスイス互換 120mm

・KYOEI 低重心ガイドマウント

・アイベル CD-1アングルプレート

・バランサープレート(自作)+ カウンタウエイト(メーカー不明)

・Vixen タイムラプスアダプター

③自由雲台 Markins Q3-TrQ

④BENRO パノラマ専用雲台 PC1

⑤Vixen ポーラメーター

⑥Canon アングルファインダー C

⑦新潟精機 レベルメーター

⑧ウエイト(メーカー不明)

⑨六角棒レンチ、予備ネジ等

三脚にパノラマ専用雲台(アルカスイスクランプ)の取付(3/8インチネジにて)

水平出し・三脚調整

微動雲台セットの取付(アルカスイスプレートにて)

CD-1アングルプレートは約60度の傾斜を持つアングルプレート。三脚との間に取り付ける事により約30度の極軸傾斜が保て、

ポタ赤搭載時のバランスを向上させます。

ポラリエの取付

ポラリエの背面にある裏フタ部にねじ込み、三脚に対して回転軸を縦向きに取り付けることを可能にします。 ポラリエを背面で固定することで安定性が増し、より自由な構図設定が可能となります。(メーカーHPより抜粋)

自由雲台(アルカスイスクランプ)の取付(1/4→3/8インチネジ変換)

ポーラメーターの取付

方位出し(北向け)と水平出し確認

カメラの取付(SONY DSC-RX100M3 + アルカスイスL型プレート)

SUNWAYFOTO DPL-03 ユニバーサル(汎用) L型クイックリリースプレート アルカスイスタイプ DPL-03

レベルメーターによる緯度(極軸傾斜)の微調

ポラリエ自体にも傾斜計がありますが、見にくく精度も大雑把です。

撮影現場の緯度は約35度(前述タブレットでの確認値)なのでアングルプレートが約30度の傾斜にプラス5度で調整すればほぼ完成。

ポラリエの北極星のぞき穴にアングルファインダーを取付

文字とおりのぞき穴に北極星(ポラリス)をほぼ真ん中に導入したらセッティング完了。

アングルファインダーを受けるアダプター金具を両面テープで固定しています。

撮影準備完了

DSC-RX100M3にリモートコマンダー、ポラリエにはモバイルバッテリー(cheero Power Plus 2)より給電。

全体的にシステムが軽量なのでストーンバッグにウエイトを入れます。2Lペットボトルでも可。

Vixen GP赤道儀にプラスαのセッティング

赤道儀自体のセッティングは割愛し、赤道儀による星景撮影に有効なレボルビング装置の装着について紹介します。

①Vixen GP赤道儀(風)※GPガイドパックから改造

②Vixen SXG-S71三脚(旧型)

③Canon EOS 5D Mark2 + EF16-35mm F2.8L USM + KIRK L-ブラケット + レボルビング装置

④suaoki ポータブル電源

レボルビング装置

赤道儀に望遠鏡(望遠レンズ)を同架させる星野撮影では画角のレイアウトで上下左右を意識することは殆んどありません。

広角レンズを使う星景撮影では風景(地上、海上、湖上など)と天体を絡ませますが、三脚・広角レンズを使った固定撮影でイメージとおりに雲台をコントロールすれば良いだけです。

ところが星像をクッキリ撮る場合は赤道儀に同架させますが、そのままではレイアウト上 水平がでません。普通はここで自由雲台にカメラを同架させることになります。

自由雲台は便利ですが、バランスがとり辛く(極軸に向かう回転中心軸から離れて)とくに縦構図は辛い。

レボルビング装置はカメラレンズの中心軸に対し、単独の回転稼働するので赤道儀の赤緯赤経の動きに加えて水平出しを容易にしているのです。

K-ASTEC レボルビング装置(RR-110)←参照

追伸

これも当り前のことですが、赤道儀での星景撮影で星々がクッキリ撮れるということは、風景が多少ぶれた撮像になりますのでご注意してください。

最近の星空撮影時に欠かせないアイテムに光害カットフィルターがあります。

現在所有するのは「IDAS LPS-P2 光害カットフィルター 77mm径」です。

フィルター径の異なるレンズに装着する場合はステップアップリングを利用し、また82mmステップアップリングを介して専用レンズフードを取り付けています。

確かに市街地での撮影に限らず、通常の星空撮影に効果があり今では光害カットフィルターの定番となっています。

しかしながら万能と言う訳には行かず、露出時間が倍以上かかる場合があります。

また光害の基となる水銀灯やナトリウム灯の輝線をカット、つまり特定の波長の通過抑える干渉フィルターと言われ、この点でも制約があります。 画像拝借

画像拝借

一番の問題はレンズに入る光の入射角に制約(25~30度程度)があり、おおよそフルサイズで85mmレンズ程度、APS-Cで55mmレンズ程度になりこれを超える標準~広角レンズでは光害除去効果が無くなり周辺に赤カブリが入ってきます。

そこで今回出来るだけ広角レンズによる星景撮影に光害カットフィルターを利用したく選択したのが「LPR-N/SEO FF(キヤノンEOS用)」フィルターです。 画像拝借

画像拝借

最大の特徴はレンズ前装着ではなく、カメラボディ内に装着するタイプなのです。

異なるレンズの装着毎にいちいちフィルターも装着する手間が無くなります。

※このFFタイプはLPS-P2でも発売されており、近々にリニューアルされるそうです。

上記のLPS-P2通過特性とほぼ同様のようです。

これで単純に全て問題解決とは行かないのが残念…。

レンズ入射角の制約はある程度軽減出来ると考えられますが、これはレンズ毎に特性を見極める必要があります。

また単・ズームレンズの違いや絞り値などによる変化も精査が必要だと思います。

そして最大の問題は現有するEOS 5D Mark IIなどフルサイズ機には装着出来ない点です。

バックフォーカス(レンズ最後端から焦点面までの距離)の関係と小型クイックリターンミラーを搭載をするAPS-C機しかフィルターが装着出来ないのです。

私には影響ありませんがフィルター装着するとEF-Sレンズは構造上使えません。

ところがここの所すっかり出番が無くなっていたEOS 50DならOKではありませんか!

ちょうどミラーの前に装着します(特殊な工具や技術は必要ありません)が、キズ・指紋が付かないように慎重さが必要です。

APS-Cだと使うレンズの焦点距離が1.6倍になり、例えばEF24mm F1.4L II USMだと約38mmと魅力半減ではありますが致し方ない所でしょうか。

現在、雪景色の真っ只中なのでこのフィルター&レンズテストは暫く出来ませんが楽しみです。

話題かわって…

ブログに小物を撮影・掲載するのにいままでは適当にテーブルにポンと置いてデジカメでパシャで終わっておりました。

もちろんライティングなんて気にすることはまずありませんでした。

そこでもう少し見栄えをアップさせるため最近購入したのが「撮影ボックス 50×50cm【簡単組み立て式】6バリエーション背景付き」。

本来ならデジイチ+マクロレンズなどで撮るのでしょうが、所詮ブログ程度に掲載するのでここでも休眠していたSONYのデジカメと安価な三脚でセットして見ました。

このデジカメは一応マニュアル撮影まで出来るので侮れません。

ライト類は以前購入したものを引っぱり出し来ましたがこれで十分であります。

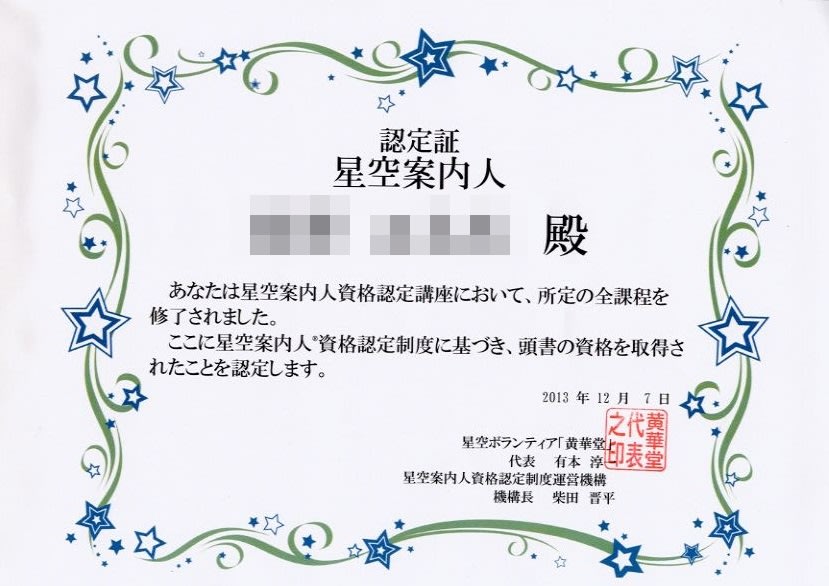

昨年11月中旬に受験した「星空案内の実技試験」で無事合格し、その認定証が昨日届きました。

「星のソムリエ、ファイナルステージへ。」←参照

実は試験結果は年始には事務局に確認して判っていたのですが認定証が届いて実感が沸きますね。

2011年5月の申し込み・初受講から約2年半をかけて成就しました。

これで遂に目標にしていた三種の資格取りが完遂出来たわけです。

「星空案内人」「二種中型運転免許」「ホームヘルパー2級」

どうしてこの三種なのか…それはある目標に向かっている事に関連しています。

本当はもう一つ国家資格の取得も考えていたのですがこちらはチト難しい。

ある目標とは…それはヒ・ミ・ツです。※今の段階ではね

昨夜は貴重な晴天星空に恵まれました。

猫の額ほどの自宅屋上にポタ赤と撮影機材を持ち上げセッティングすることにしました。

北方向は低いですが山並みが迫っており北極星が捕捉出来るか心配でしたがギリギリセーフ。

セッティング内容・手順は前回とほぼ同様ですが極軸望遠鏡をサポートするアプリ(Nexus7用)を入手しました。

PolarFinder 画像拝借

画像拝借

極軸を求める専用のアプリのため有料(99円)であります。

GPS機能から位置情報や時刻、極軸(NCP)、北極星(Polar)、カシオペア(Cas)、北斗七星(UMa)などの位置関係が分かりやすく表示されます。

Reticle typeも幾つか用意されていますがCD-1極軸望遠鏡と同タイプSkywatcherがあり便利です。

その為か極軸望遠鏡でセッティング後ドリフト法で確認しましたが一発で精度を出す事が出来ました。

前回準備の時は光害カットフィルター(LPS-P2)を使用しませんでしたので、今回はフィルター装着のみを行います。

今回の撮影機材

カメラ:CANON EOS 5DMarkII + KIRK L-ブラケット

レンズ:CANON EF135mm F2L USM

雲 台:Markins Q3-TrQ

ポタ赤:CD-1+ (コントローラーSD-1) + CD-1アングルプレート

微動マウント

電 源:Meltec SG-1000

三 脚:Gitzo G1312mk2

その他:カメラレンズヒーター Kendrick 新ヒーターシステム「カメラ・コージー」) 画像拝借

画像拝借

電 源:Energizer XP18000(DC19V→12V変圧アダプター)

撮影条件

SS75秒、F4、ISO3200、AWB、MF、NR/off

12枚コンポジット(ダーク補正)ステライメージ6で現像。

光害カットフィルター(LPS-P2)

露出時間は前回のフィルター無しの3倍以上、コンポジット枚数も1.5倍と増やすことが出来たのは赤道儀やカメラセッティングなど全般のバランスが良くなったのが要因と思っています。

また、カメラレンズヒーターも有効に効いて夜露の心配は全くありませんでした。

天頂付近のプレアデス星団(M45・スバル) トリミング率53%

トリミング率53%

周辺減光部分をカットして見やすくしてみた。

同トリミング ピクセル等倍

ピクセル等倍

天頂あたりに位置するので光害の差は余り感じないですが、コンポジットを増やしたのでノイズは軽減されています。

星団を構成する星の周囲には青白く輝くガスが広がっている星間ガスをもっと捉えたいものです。

アルデバラン(おうし座) トリミング率54%

トリミング率54%

同トリミング ピクセル等倍

ピクセル等倍

アルデバランとはアラビヤ語で「後に続くもの」という意味で、プレアデス星団の後から上がるところからつきました。

オレンジ色の1等星で約65光年の距離にある。温度が低く(約4000度)赤色巨星で残り寿命は短いです。

初めて太陽系を離脱し、外宇宙に旅立ったアメリカの木星無人探査船・パイオニア10号(41年前に発射)は、現在おおよそアルデバランの方向へ飛行中です。アルデバラン付近に到達するのは、今から約200万年後と推定されています。

それにしても右上に星雲か流星のようなものが写っていますが、調べても正体は判りませんでした。

三ツ星&M42(オリオン座) トリミング率73%

トリミング率73%

同トリミング ピクセル等倍

ピクセル等倍

こちらは前回に比べて解像度が上がったと思われます。

M42は多段階・多重露光をかけないとコントラストの高い星雲を旨く写せません。

ペテルギウス(オリオン座) トリミング率63%

トリミング率63%

右:ベラトリクス 左:ペテルギウス

同トリミング:ペテルギウス ピクセル等倍

ピクセル等倍

ペテルギウスの背景には天の川が薄っすらと南北に流れているのですが、流石にそこまで写りませんね。

超新星爆発の予兆観測をよく聞きますが約642光年も離れていては生きてる間にはまず拝めないでしょうね。

カシオペア トリミング率44%

トリミング率44%

カメラのフレーミングが上手く行かず一番南端にある星(カフ)まで写らなかった。

こちらも背景に天の川が流れていますが写りません。この時期は漆黒の溝を含んだダイナミックな天の川の姿は現れません。

今後の課題としては露出時間を更に延ばし、ポタ赤の精度の限界を見極めたいですね。

それと単焦点の200mm望遠が欲しくなってきた。またレンズ沼が誘っているよう~。

チョビっとでも役に立ったと思われたらポチとお願いいたします。

![]()

にほんブログ村

今シーズン、メインで星空の撮影をする場所は一週間前にロケハンした奈良県は曽爾高原の南側に位置する「みつえ高原牧場」でほぼ決まりです。

そしてその撮影機材として…

カメラ本体

CANON EOS 5DMarkII + KIRK L-ブラケット = 1,030g

レンズ候補

CANON EF14mm F2.8L II USM (645g)

EF24mm F1.4L II USM (650g)

EF85mm F1.8 USM (425g)

EF135mm F2L USM (750g)

Carl Zeiss Distagon T* 1.4/35 ZE (944g)

雲台

Markins Q3-TrQ (373g)

クイックシューセット

Velbon QRA-6L (127g)

これらを組み合わせた重量は1,955g~2,474gとなりVixenのポタ赤「ポラリエ」の搭載可能重量約2.0kg(カメラ、自由雲台合計)に対してシビアな重さとなります。

クイックシューセットを外しても限界を超える組み合わせが存在します。

※クイックシューセットはポタ赤に載せたカメラをレンズ交換・フィルター装着などを行う際に脱着させる為に使いますがおそらく無くても大丈夫。

また、今回は装着しませんでしたがカメラレンズヒーターも軽量ですが本格撮影には必需品です。

そこで久々にアイベルのポタ赤CD-1+を使うことにしました。

もう5年以上前になりますが「GR-Dで星空に挑戦する・赤ポタCD-1+に載せる」←参照

このCD-1+は高精度パルスモーター「ビクセンMT-1WT」を採用しており搭載可能重量約5kgとタフです。

自宅から車で5分程度にある公園の駐車場にて。

三脚はGitzo G1312mk2(アルミ合金製三脚3段エレベーター)にストーンバッグを装着して余ってる赤道儀のウェイトを重石にしています。

最初にオプションのCD-1極軸望遠鏡の光軸合わせを済ませますが、付属する取説には一部表記ミス?があり、そのままだといつまでたっても光軸が合いません。

極軸合わせと全体バランスの最適化にオプションのCD-1アングルプレートと微動マウントも必需品です。

予め磁石(石神井計器コンパスグラス)を使い概ね北に向ける。

高度はタブレット(か携帯電話)のGPS機能で緯度確認して(だいたい35度位)レベルメーター(新潟精機)をCD-1の極軸筒に載せてこちらも概ね合わせます。

北極星(Polaris)が見えてきたらCD-1の極軸筒に導くのですが…。

タブレット(Nexus7)のアプリGoogle Sky Mapと合わせると楽チンです。

カシオペア(または北斗七星)の位置も分かりやすいので極軸望遠鏡での精度も上がります。 画像拝借

画像拝借

実際の北極星と星座の位置はこんなに近く有りませんので注意しましょう。

暗くなってくると極軸望遠鏡の絵柄が見えなくなるので極望照明装置(オプション)があると便利。

今回、機材チェックをしていたらCD-1+コントローラーが接触不良を起こしておりイマイチ安心出来ないので修理に出しました。

代わりに別のコントローラSD-1(GPガイドパック用)を使用。このように機材の融通が利くのはビクセン系の強みですね。

三脚下の青い発砲スチロールはバッテリー類(Meltec SG-1000やEnergizer XP18000)が入っており低温による電圧低下の対策用になります。

今回の準備での課題は…

●各機材の動作・耐久性などのチェック。

●セッティング~撮影に至る手順のチェックと確立。

●極軸合わせの精度を更に上げるドリフト法(以前は恒星追尾法と言っていました)を専用の望遠鏡を使用せず、カメラにタブレットを接続しアプリDSLR Controllerで行うことです。

レンズはEF135mm F2L USM。

CD-1+のスイッチON、ドリフト法開始、まずは方位の調整。

南天赤道付近にカメラを向けDSLR Controllerでピントを合わせます。※AFで合わせたら最後にレンズをMFにして置きます。

DSLR Controllerだけだとカメラのライブビューと同じなので恒星をマークするためにFloating Stickiesと言う画面の任意場所に附箋を置けるアプリを使用します。

本当はAndroid用にクロスヘアを表示させるアプリがあると良いのですが今回は代用です。※擬似的に使えるものは有りますがイマイチ。

ライブビューを10倍表示にしてターゲットとなる恒星の中心に附箋の角を合わせます。

約5分待ちます。その間DSLR ControllerやカメラをOFFにしても良いのですが、Floating StickiesだけはOFFにしたり触ってはいけません。

この時、重要なのはターゲットが上下(北南)にずれたかです。東西のずれは無視します。

この場合、下(S・南)にずれていたので極軸を西にポタ赤を微動マウントで動かします。※おそらく体は南側を向いていますので極軸方向は背中側です。北を向いた状態での西方向なので注意しましょう。

最初の極軸望遠鏡での極軸合わせは意外と精度がありましたね。広角レンズを使う分にはこれで十分でしょうね。

これを何度か繰り返し、最終的に5分間程度ピタッと止まっていれば十分だと思われます。

高度調整は東の空で天の赤道近辺の恒星を使って同様にするのですが、今回は時間の関係で割愛しました。

極軸のずれの要因は東西方位が大きな割合を占めるので重点的に方位の調整に注力をかけます。

ドリフト法の理屈や詳細は天体望遠鏡入門「極軸望遠鏡に頼らない極軸調整」に掲載されています。←参照

今回で撮影結果はあまり期待はしていません。周辺は住宅地にコンビニ、大学、通行量の多い主要道路などで光害は都会並みとは言いませんがかなり劣悪。

取り合えす天頂付近のプレアデス星団(M45・スバル)を狙ってみました。 ノートリミング

ノートリミング

SS20、F4、ISO3200、AWB、MF、NR/off

8枚コンポジット(ダーク補正)ステライメージ6で現像。

現像時に周辺減光やノイズ緩和など細かく対応していません。

光害カットフィルター(LPS-P2)は不使用。

同トリミング ピクセル等倍

ピクセル等倍

露出合計160秒でこの程度。ほぼ天頂なので光害は少しはましか?

次はオリオンの中心あたりM42(オリオン星雲)付近。 ノートリミング

ノートリミング

設定は同上。こちらは赤道付近でもろ光害の影響あり。

同トリミング ピクセル等倍

ピクセル等倍

2年前に富士山の麓で撮った「冬キャンプの朝霧高原でポラリエを試す。」←参照

と比較すると環境の差(光害)は歴然としていますね。

次回は光害カットフィルターを装着して露出時間も倍以上かけて挑戦することになります。

チョビっとでも役に立ったと思われたらポチとお願いいたします。

![]()

にほんブログ村

何故か寒さが増すほどに星空を撮りたくて彷徨うのがここ数年の行事のようになっております。

最近では(と言っても2年前ですが…)ビクセンの星空雲台ポラリエを入手して富士山の麓にある朝霧ジャンボリーオートキャンプ場まで出撃しました。

外気温-9.8℃と言う呆れる寒さのなか頑張りましたよ。←参照「冬キャンプの朝霧高原でポラリエを試す。」

しかし、ここまで行くのには少々遠方であるのがネックです。

紀伊半島で近畿の屋根でもある大台ヶ原や南端の潮岬などもロケーションとしては魅力的ですが「一夜撮り帰り」には厳しい距離です。

先の年越しキャンプを行った熊野市紀和町にある千枚田オートキャンプ場も然りであります。←参照「2013-14年越しは愛犬ハルと共にキャンプ三昧ス…その1」

三重の青山高原は「一夜撮り帰り」として位置的には好条件ですが、広角レンズでの星野・星景撮影では使える空は少ないです。

東に津・四日市、西に上野・名張、北に鈴鹿と市街地が広がり地平線は明るいです。僅かに南方が使える程度です。

星空を楽しむ者にとって近年の光害問題は深刻ですね。ところでこんなマップがありました。

「天体観測マップ、光害マップ」←参照

やはり近所は期待出来ない状況ですね。

今回の星空撮影の地をロケハンしたのは奈良県は曽爾高原の南側に位置する「みつえ高原牧場」であります。 ←Googleマップへ

←Googleマップへ

向かう途中の名張市街地でお蕎麦屋さんに寄ったので少し距離が延びましたが往路走行距離は約107km。

この距離なら「一晩撮り帰り」は楽勝でしょう。

途中、いつものお約束の休憩場所…道の駅あやま

あまり天気は良くないス。

昼食は名張の百合が丘団地を抜けた青蓮寺湖の側、閑静な住宅地に潜むようにある「そば けいた」さんです。

店名が記された看板類が一切なく、入口のれんも白地でいたってシンプルです。

唯一のネイム…

店内には薪ストーブに大小テーブルが二卓ずつ、木の温もりがある内装に石臼が店内の隅でさりげなく存在感があります。

若いご夫婦らしく、開店して9年目だそうです。開店すぐだったので客は私一人だけ。

注文はオーソドックス?に天ざるを。

ちょっと先に天ぷらが出て来ました。海老一尾に人参、いんげん、しめじ、ごぼう、かぼちゃ、ブロッコリーなど小振りながら賑やかです。

少しもっちりとした衣ですが、塩でいただく分さらに野菜の甘さが際立っております。

細めの蕎麦は香りもよく、冷感、コシ、量も好感度です。

ちょっと残念だったのは蕎麦の盛られた上部は少し乾き気味になっていました。もしかして店内の湿度なんかも影響しているのでしょうか?

それともデジカメ撮影するのに時間をかけてしまったのがいけなかったかな?

つゆも適度に風味もあり喉越よく蕎麦湯もよし!これで1,100円はかなりお得ですあります。

今後、この方面に来ることがあれば是非再訪してみたいものです。

いよいよ名張よりR368を20数km南下、道の駅伊勢本街道御杖付近でR369を南西に向かいます。

みつえ高原牧場 画像拝借

画像拝借

広大な敷地に奈良県畜産技術センターを中心して種々の牛舎があります。

小高い場所にある同センターを訪れ職員さんに星空撮影について尋ねてみた。

敷地は広大だが一般人が立ち入れる場所は限られているようです。そして星空撮影の方々はそちらの方で撮られている旨を聞く。

もちろん牛の免疫のためにもむやみに一般人は牛舎などには立ち入れません。

施設群の南西側に整地された休憩場所が唯一提供されている敷地だそうです。

あの一部マナーの悪さを報道された「撮り鉄」さんのようになってはいけません。

肝心の視野ですが、いちばん開けている施設群正面は東南と抜群の環境です。

西・北側は低い山並みがありますがそれほど気にならなのですが、無粋に電線類が掛かっているので注意が必要。

自宅からおそらく2時間半もあれば着きそう。R368は一部狭路が数kmありますが概ね快走路です。

現地での買い物は期待出来ないので名張のコンビニで済ませておけば問題ないでしょう。

いずれにしても今回のロケハンは有意義でありました。

今月は珍しく同じ月に新月(朔)が元旦と月末二度あり、来週末以降は期待が持てます。

さあ、星撮り出撃の計画立てだ!

チョビっとでも役に立ったと思われたらポチとお願いいたします。

![]()

にほんブログ村

昨夜(12月12日)は久々に国際宇宙ステーション「きぼう」を観ることが出来ました。 画像拝借:JAXA

画像拝借:JAXA

※実際にはこれほどくっきりと機体が見える訳ではありません。むしろ明るめの惑星ていどの見え方ですよ。

JAXA/HPより:国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された巨大な有人実験施設です。

1周約90分というスピードで地球の周りを回りながら、実験・研究、地球や天体の観測などを行っています。

この巨大な有人実験施設を観察出来るチャンスは極めて稀です。

自ら発する光源と言うものを持たないので、月や惑星のように太陽光の反射でしか観測出来ません。

条件がそろえば、日の出前と日没後の2時間ほどの間に地上から肉眼で見ることが出来るのです。

宇宙ステーション・きぼうの天空経路情報 画像拝借:JAXA

画像拝借:JAXA

観測地:大津 (緯度 35.02 度, 経度 135.85 度)※実際に観測した場所は東近江です。 情報提供:JAXA

情報提供:JAXA

これだけ事前情報があれば捕捉するのは楽チンであります。

さて悩みどころはどのように撮影で残すかであります。

現有する赤道儀では人工衛星を追う能力はありません。※ほとんどの赤道儀はそうですが。

今回は比較的、仰角(ぎょうかく:水平を基準とした上向きの角度)が低いので、星景写真として近所の小山と共に光跡を広角レンズで30秒程度の露出時間で撮るか、

比較的短い露出時間で撮ったものを合成(コンポジット)するか…。

敢えてへそ曲がり的に望遠レンズを使うことに…。と言うか宇宙ステーションか旅客機か判別が付き辛いし…。

宇宙ステーション・きぼうとりゅう座

背景にあたるのはりゅう座のほぼ中央部の胴体部分です。

望遠鏡を載せる経緯台では宇宙ステーションの移動スピードに対応するには操作が大変でシャッターが押し辛い。

そこでビデオ雲台で追いレリーズを使って戦闘機を撮る要領です。

でもやっぱり失敗だよな~。一応撮影データを残します。

カメラ:Canon EOS 5D Mark II

撮影日時:2013/12/12 17:41:12

Tv(シャッター速度):1.6秒

Av(絞り数値):4.0

測光方式:部分測光

ISO感度:6400

レンズ:EF500mm f/4L IS USM

焦点距離:500.0mm

AFモード:マニュアルフォーカス

次回は素直に広角レンズでチャレンジします。

昨夜は京都水族館を敷地内に持つ、京都・梅小路公園内で「星空案内の実技試験」を受験しました。

先月末に試験告知があり、即日受付・申し込みをしました。

さすがに今回は不合格になるような恥さらしは出来ませんので、真剣に取り組むことに…。

当日の星空は月齢12.6、満月二日前と月あかりが強く夜空を支配する模様です。

おそらく一等星、二等星くらいまでしか目視出来ない状況でしょう。

テーマは「月と星々の表情」としました。

図書館で借りたり新たに購入した本たち。

もちろんインターネットも重要な情報源となります。

事前のプログラム草稿作りや実技試験計画書の提出など準備をしますが、晴用と雨用の二種類を用意しなければならないのが面倒です。

好天で月あかりの影響が少なければ夏の大三角やその中心付近にある二重星アルビオレ、秋の星座の物語りなどが題材としてピックアップされるでしょうが今回はそれらを回避しました。

宵の明星・金星の三日月も時間的に上手く合えば観望出来るでしょう。

案内時間の制限は20分、設置される機材は当日・現地に着くまでわかりません…。

公園は月あかりと水族館&公園の電灯類でご丁寧に明るい。

夕方6時過ぎには20人あまりの同日行われた別講座の受講生などが見学にやってきました。

昼間の好天が災いしたのか、急な外温変化で薄曇りが出て来て最悪な方向へ。

今回は私を含め3人の受験生による見学者相手の試験が始まります。

結果は来月中旬には判明する予定です。

自信のほどは?

何度も自宅で愛犬ハルを前にしてリハーサルをしたのですが…

さて、結果は如何に。

昨夜ついに最終となる星空案内人・資格認定講座〔星のソムリエ京都〕を受講。

会場は前回同様の北区の植物園前のレンタルスペースCH北山です。

星のソムリエの講義は「天体望遠鏡の扱い方」で受講後に赤道義のセッティング実施試験がありました。

で、この講義自体はさほど重要なものではなく、終了後の「星空案内人資格認定・実技試験」を受けるのがポイント。

何せ実技試験には天候が大きく左右され、この日でカタを付けるべき「晴プログラム」と「曇(雨)プログラム」二つのプログラムを用意しなければなりません。

晴版では双眼鏡と経緯台を持ち込んで秋の四角形を中心にした案内。

曇(雨)版ではPCと液晶プロジェクターによる秋の星座とまつわる神話の紹介。

天気はある意味"最悪"の曇り空。

赤道義のセッティング実施試験時では何とか夏の大三角が認識出来る程度で北極星は無理でした。

結局、寸前のところで「曇(雨)プログラム」が実施されることになり試験を受けたのは4名。

試験結果は後日知らせがあります。

この夜の帰宅時間は午後10時を過ぎておりました。

帰宅後はハルの機嫌をとるべく遅めの散歩と食事となりました。

疲れたぞ~。

いよいよ星空案内人・資格認定講座〔星のソムリエ京都〕も今回含めてあと2回となります。

今回(10月20日(土)16:15~18:15)は会場が北区の植物園前のレンタルスペースCH北山と言う所で開催されました。

午前中は法事で慌ただしくなり、その後の会席も午後2時前くらいまで続いたので車で京都まで行くことにします。

植物園近くには3時半頃に到着と余裕があるので久々に「蕎麦屋 じん六」に寄ってみました。

好天・週末の北大路通りの喧騒から隔離されて落ち着いたお店です。

注文は辛み大根の別添え型かぶっかけ型を確認し、別添え型なので「おろしそば」950円にします。

本日のそば粉は茨城産だそうです。いろいろな産地の蕎麦が一度に数種類楽しめる蕎麦三昧というメニューもあります。

十割そばは細めでほのかなそば風味が嬉しい。

盛り器が陶器だったので水切れが心配でしたが、上手に盛られ食べ終わり頃のシャバシャバ感はありません。

薄口のかえしとかつお風味で京風らしいあっさりつゆ、これに辛み大根は絶妙なバランスです。

白濁系の蕎麦湯で全て飲み尽くします。

今日の星のソムリエの講義は「望遠鏡のしくみ」で後でレポート提出の必須科目です。

望遠鏡の原理、構造を理解するために、受講者一人に1台ずつ同じ望遠鏡の製作を行います。

製作する望遠鏡は、オルビィス社のコルキットスピカ(口径4cm)です。2,500円也。

私も結構不器用ですが隣の兄ちゃんはもっと不器用で四苦八苦しております。

これが完成図。

望遠鏡が組み立て終わったら大阪教育大学大学院の講師による講義が始まります。

・流星のきほん(講師の研究テーマ紹介)

・望遠鏡&カメラのきほん

・観測のきほん

流星の研究を主に紹介されたが殆んどがオタク話です。残りは時間足らずで間引き講義。

はっきり言って決められた時間内で不特定多数、スキル・知識の差がある受講者に対してまともな講義・プレゼンになっておりません。

講義後に会場の屋上に出て組み立てた望遠鏡で月や夏の大三角などを観望しました。

オプションで安価な三脚や天頂プリズムを購入する受験生が結構いたりしてメーカーは嬉しい企画かも。

個人的には今回の講義が必須科目でなかったら受講することは無かったです。

だってそんな中途半端な望遠鏡が増えたって使いようが有りませんから…。