ゼネコン主導の新国立競技場建設計画への疑問

★ 公募型プロポーザル方式は“随意契約” “価格競争なし”で“高止まり”

★ 「1625億円」から「2520億円」、そして「1550億円」 「1000億」乱高下の“怪”

★ ゼネコン主導の総工費試算

★ 問われる日本スポーツ振興センター(JSC)の発注管理能力

★ 入札には“価格競争”導入を!

新国立競技場の総工費「1550億円」決定

政府は関係閣僚会議を開き、総工費を「1550億円」とする新しい整備計画を決定した。

▽総工費の上限は、「2520億円」に未公表分を加えた「2651億円」と比べて、約「1100億」円余り削減して「1550億円」とする。

▽基本理念は、「アスリート第一」、「世界最高のユニバーサルデザイン」、「周辺環境等との調和や日本らしさ」。

▽観客席は6万8000程度とする。

▽サッカーのワールドカップも開催できるように、陸上トラック部分に1万2千席を設置し、8万席への増設を可能にする。

▽屋根は観客席の上部のみで「幕」製とする。

▽「キールアーチ」は取りやめる。

▽観客席の冷暖房施設は設置しない。

観客の熱中症対策として休憩所や救護室を増設する。

▽陸上競技で使用するサブトラックは競技場の近辺に仮設で設置する。

▽総面積は旧計画の22万2000平方メートルから約13%減の19万4500平方メートルに縮小する。

▽VIP席やVIP専用エリアの設置は“最小限”にする。

▽スポーツ博物館や屋外展望通路の設置は取りやめて、地下駐車場も縮小する。

▽競技場は原則として陸上競技、サッカー、ラグビーなどのスポーツ専用の施設とする。但し、イベントでの利用も可能にする

▽災害時に住民らが避難できる防災機能を整備する。

▽工期は、2020年4月末とする

▽設計・施工業者を公募する際に2020年1月末を目標とした技術提案を求め、審査にあたって、工期を目標内に達成する提案に評価点を与えて優遇し、工期を極力圧縮することに努める。

▽財源については、“先送り”をして、多様な財源の確保に努め、具体的な財源負担の在り方は、今後、政府が東京都などと協議を行い、早期に結論を出す。

▽9月初めをめどに、設計から施工を一貫して行う「デザインビルト」方式を採用して、入札方式は「公募型プロポーザル方式」とし、応募の資格要件を課した上で、事業者を「公募」で募集する。

政府は「約1千億円の削減幅」をアピールして、国民の理解を得たいとしているが、ロンドン五輪や北京五輪のオリンピックスタジアムの建設費に比較しても、1000億円超ではまだ破格に高額で、国民の批判が収まるかどうか不透明である。

また、削減幅にこだわったことで、基礎工事や周辺工事などで、算定から“抜け落ちた”工事が発生したり、労務費や資材費が値上がりするなどして、実際には「1550億円」が更に膨らむ懸念がどうしても残る。また焦点の「2015年1月」完成を目指した場合は、総工費は「1550億円」の上限は維持できるのだろうか?不安材料は、依然として残る。

総工費圧縮「約1000億円」の“明細”を明らかに!

「2520億円」から「約1000億円」削減して、「1550億円」に圧縮した“努力”は評価したいと思う。

しかし、具体的にどんな経費を圧縮したのか、明らかにしないと納得できないのではないか。

2015年7月、発注者の日本スポーツ振興センター(JSC)と設計会社JV、施工予定者の大手ゼネコンが積算した「2520億円」とどこが違うのだろうか?

可動式の屋根は、設置しないので「キールアーチ」は不要になるだろう。

観客席は、前の計画では、「6万5千席」が恒久設備で、「1万5千席」を仮設としてたが、今回の計画では「6万8千席」(恒久設備)として、余り大差はない。あとは観客席の上部の屋根は「幕」製にしたり、冷暖房設備は削減したりすることが分かる。その他の機能の何が削減ないし削減されてたのか公表すべきであろう。「公募」前なので、積算価格を公表するのは適正ではない。

筆者の疑問は、一体、「2520億円」の概算見積もりをどこまで信用できるのかという点である。この疑問が解消されない限り、「1550億円」にも疑念が残るだろう。

ザハ氏事務所がJSC批判 「建設費高騰はデザインが原因でない」

2015年7月28日、ザハ・ハディド氏の事務所は、ホームページ上で、「コスト高は東京の資材や人件費高騰によるもので、デザインが原因ではない」との声明を発表した。また、費用がかかりすぎるとされたアーチは230億円で工事が可能で、総工費の10%未満だったとしている。

建設費が膨らんだ要因について「完成日が動かせないプロジェクト、建設コストの急上昇、さらに国際的な競争がない環境の中で、少数の候補から建設会社を選定すれば競争原理が働かなくなるとJSCに警告したが聞き入れられなかった。十分な競争原理が働かないなかで、あまりにも早期に建設会社を選定したことが見積もりの過剰な高騰を招くことになった」と建設会社の選定方法に問題があったとの見方を示し、安倍晋三首相に対し、有効な提案をする準備があると書簡を送ったことも明かした。

2015年8月24日、ホームページ上で、“ビデオプレゼンテーション”を公開し、“白紙撤回”の取り下げを求めた。

ビデオプレゼンテーションとレポート―新国立競技場 東京 日本 Zaha Hdid Architecs

新国立競技場 首相「計画を白紙に戻す」

2015年7月17日、安倍総理大臣は、新国立競技場について、「現在の計画を白紙に戻し、ゼロベースで計画を見直すと決断した」と述べ、計画を見直す方針を表明するとともに、下村文部科学大臣らに新しい計画を速やかに作成するよう指示したことを明らかにした。

2015年7月21日、新国立競技場について新たな計画を策定する関係閣僚会議(議長・遠藤利明五輪担当相)を設置し、首相官邸で初会合を開いた。世論の批判で当初案の白紙撤回に追い込まれた事態を受け、内閣全体で取り組む姿勢を打ち出し、官邸主導で立て直しを図るとしている。

初会合では、工期や上限コストなどを盛り込んだ整備計画を「秋口の早い時期」(遠藤氏)までに策定することを確認した。整備計画は、デザインから設計、施工を一括で発注する国際公募の条件となる。

新国立競技場工事 “見切り発車” 大成建設に資材発注「33億円」

2015年7月9日、日本スポーツ振興センター(JSC)は、スタンド工区の施工予定者に決まっている大成建設と最初の契約を結んだ。スタンド部分の一部資材を発注し、契約額は「32億9400万円」、“随意契約”である。

発注された資材は、「地盤の掘り起こし作業に向けて、掘り出した土が崩れないための壁を設置するための鉄骨材」といわれているが、その経費として「32億9400万円」が妥当なのか、高すぎるのか、どんな鉄骨材を何トン、発注したのか、情報が公開されていなのでまったく解らない。

さらにスタンド工区全体の「設計」、「仕様」、「経費見積もり」が示されてない中で、“前代未聞”の“見切り発車”である。

2015年7月17日の安倍首相が表明した“白紙撤回”で、“見切り発車”が挫折した。資材発注費「32億9400万円」は一体どうなるのだろうか?

「スポーツの“聖地”」を目指す新国立競技場の建設が、こうした杜撰”体制で進められていいのだろうか?

新国立競技場は“負のレガシー”(負の遺産)への道をまた一歩進んでしまった。

新国立競技場の調達方式は「公募型プロポーザル方式」

新国立競技場の「フレームアップ設計」、「基本設計」、「工事」の調達方式は、すべて、価格競争が行われる「競争入札」ではなく、業務遂行の適正、能力を重視する「公募型プロポーザル方式」を採用している。

「フレームアップ設計」と「基本設計」はセットにして建築設計会社、「工事」はゼネコンを対象に応募者を求めた。

新国立競技場の「工事」については、特別な調達方式を採用し、建設設計会社が行う「実施設計」段階から、建設会社(ゼネコン)が「施工」担当予定者として、「技術協力」を行い、「実施設計」作業に加わる方式だ。「実施設計」で仕様や工法、工期などを確定した上で、総工費の「見積もり」を作成する。「実施設計」段階の「技術協力」と「施工」をあらかじめセットにして応募者を求める方式である。設計・施工を一括して発注する「デザインビルド」方式の“精神”と取り入れた異例の調達方式である。8月28日に決定された“仕切り直し”整備計画では、設計・施工を一括して発注する「デザインビルド」方式を採用することになった。

実は「工事」だけの調達では、「競争入札」が原則で、「公募型プロポーザル方式」にはできないのである。「設計」業務が伴わなければならないのである。今回の場合は、「工事」に「実施設計」の「技術協力」を付け加えて、クリヤーしているのである。

大手ゼネコン側から見ると、実質的に「工事」を価格競争が行われる「競争入札」ではなく、価格競争のない“随意契約”で、巨大プロジェクトを請け負うことができる「公募型プロポーザル方式」を、内心、歓迎しているのではなかろうか?

この「実施設計」の「技術協力」と「見積もり」作成までが第一段階の業務で、発注者(JSC)は、「実施設計」の妥当性を審査しながら、「見積もり」合わせを相対交渉で行う。発注者(JSC)は、公募を行う際に、あらかじめ工期や総工費の上限を設定している。総工費の「上限」の範囲に収まれば第二段階の「施工」の契約に進む。双方合意に至らなければ「不調」となり、調達はやり直しとなる。

新国立競技場の工事は、開閉式の屋根や耐震性と伸縮可動機能のあるスタンドなどの難度の高い施工技術が必要とされる。高度な技術力と経験を持つ建設業者を技術協力者として「実施設計」段階から加えることで、工期内に確実に工事を完成させることが、こうした調達方式を採用した狙いだとしている。

★ 関連記事

新国立競技場 デザインビルド方式

公募型プロポーザル方式とは

「公募型プロポーザル方式」は、業務の委託先や建築物の設計者を選定する際に、調達案件についての技術提案を“公募”で募り、技術提案の内容を審査して、最も優れた提案を行った応募者を選定する調達方式。

“公募”を行う際には、応募者に業務実績など資格要件を課して、その条件を満たした者でないと応募できない。

“公募”とはいっても、決して誰にでも門戸が開かれているわけではない。

公共機関の調達方式は、価格の安い方を提示した応札者が受注する「競争入札方式」が原則である。しかし、専門性を要する調査業務や高度な技術力が必要な業務、デザイン性や創造性、企画力が要求される業務などの場合は、価格で競争する「競争入札」では、期待した結果が得られない場合が生じる懸念が大きい。

また、発注者側の立場から見ると、「発注者が最適の仕様を設定できない」や「仕様の前提となる条件の確定が困難な場合」が、巨大な建設工事の場合は発生する場合が多い。

発注者側の都合で、工期がタイトで、しかも完工時期を厳しく守る必要がある建築物の工事も対象となるだろう。

これに対し、発注者が、過去の業務実績などで“随意”で業務委託先を決める「随意契約」は、発注者としては“安心感”があるが、公平性の観点や、競争原理が働かないことで価格が“高止まり”になるなど問題も多い。建築設計の場合は、「コンペ方式」で、業務委託先を選定する場合もあるが、受注できるかどうか不確実な中で、詳細な設計まで行う必要があり、応募者の負担が大きいという課題もある。また「コンペ方式」を採用すると“時間”がかかるという欠点があり、他の調達方式に比べて長期間が必要となる。設計業務の場合、コンペ方式が「設計書」を選定するのに対し、プロポーザル方式は「設計者」を選定するという違いもある。

発注者は調達案件のために、どのような条件等を備えた者に業務を依頼したいかを定めた“公募条件”を公示する。公示する内容は、委託業務内容、応募者の資格、参加表明書・技術提案書の書式と作成要領、審査委員会のメンバーと審査基準などである。

そして応募者に対し、書類審査を行い概ね5者程度に絞り込む。

評価するポイントは、応募者の業務実績・技術者数等により組織全体の技術力や技術者の技術力を資格・経験年数・設計実績などである。

次に書類審査をパスした者に“技術提案書”の提出を求める。

調達案件に最も適した事業者を選ぶのが目的なので、類似の業務実績や実施チームの体制、そして業務に対する熱意や発想の豊かさを持っているかなどを記載した提案書を求める。

業務実施者の経歴・実績、実施チームの構成、工程計画や業務に取組む基本方針・課題に対する考え方等である。

“技術提案書”を提出したものに、第2次審査として、審査委員会は、業務請負者としての取組意欲・技術力・創造性などをヒアリングし、技術提案書の補足説明や質疑応答を通じて、“技術提案書”の的確性・実現性を評価する。

各種の項目で採点して、総合点の最も高い応募者が選定され、「優先交渉権事業者」となる。

選定後は、提案書選定の時点ですでに“競争”が終了しているとの考え方から、「随意契約」に移行する。焦点の発注価格については、相対で“見積合わせ”を行い、発注者の予定価格の範囲に収まり合意に至れば、契約を締結し“業務発注”となる。予定価格に収まらない場合は、「不調」となり、2番目の評価を得た応募者を交渉相手とする。

「公募型プロポーザル方式」は、価格については“随意契約”による調達方式なのである。

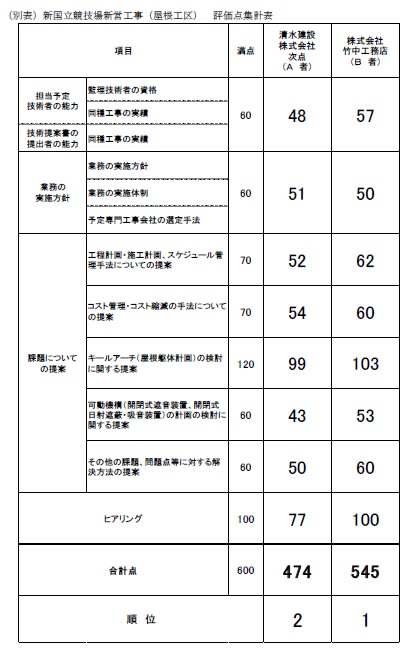

新国立競技場新営工事(スタンド工区) 評価点集計表 日本スポーツ振興センター(JSC)

新国立競技場新営工事(屋根工区) 評価点集計表 日本スポーツ振興センター(JSC)

公募型プロポーザル方式にする理由

国土交通省では、競争入札の調達方式にしない理由を下記の様に説明している。

★ 質の高い建築設計の実現を目指して-プロポーザル方式-

国土交通省大臣官房官庁営繕部

質の高い建築設計を実現するために

設計者の選定にあたっては、物品購入などと同じような設計料の多寡だけでは判断できません。物品購入のように、購入するものの内容や質が、あらかじめ具体的に特定され、誰が行っても結果の同一性が保証されている場合には、競争入札によって調達することが適切であることは言うまでもありません。

しかし、建築の設計は、設計の内容や設計の結果があらかじめ目に見える形になっているわけではなく、設計者によってその結果に差が生じるものです。したがって、設計料が安いからといっても、設計成果物が悪ければ、発注者の要求する性能・品質の建築物を得られないといった結果になりかねません。

そこで、「官公庁施設は国民共有の資産として質の高さが求められることから、その設計業務を委託しようとする場合には、設計料の多寡による選定方式によってのみ設計者を選定するのではなく、設計者の創造性、技術力、経験等を適正に審査の上、その設計業務の内容に最も適した設計者を選定することが極めて重要」になります。

「フレームワーク設計」の実施 「基本設計」へ

「ザハ・ハディド氏のデザイン案を基にコストや規模などの「基本設計」の条件を整理するための「フレームワーク設計」を行うこととして、“公募型プロポーザル方式”で選定手続きを開始し、2013年5月15日に、日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンの4社の共同体に決定した。

新国立競技場の整備に係る、▽スタジアム本体▽屋外環境▽造成計画・人工地盤▽既存施設(現国立競技場、JSC本部、日本青年館本館など)の取り壊し―などについて、設計条件の整理やコスト縮減の検討するものである。

JSCはフレームワーク設計実施の目的について、ザハ作品のデザインを保ちながら「規模、コスト、都市計画条件の面から施設計画を最適化するものだ」としている。フレームワーク設計実施は、ザハ・ハディド氏の監修の下に行われるもので、JSCは別途、Zaha Hdid Architecsと「デザイン監修契約」を結んでいる。

2013年5月31日、JSCは、日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンの4社の共同体と、2億9925万円で契約をした。その後、「とりこわし工事完了時の地盤面状態や下作物解体範囲等が基本設計に影響することから、とりこわし実施設計」業務を追加したとして、9月30日、約1億円増額し、3億9175万5千円に契約を変更した。業務完了は12月31日である。

この作業で、「基本設計」の要件が決めた上で、次の「基本設計」作業に移行する。

新国立競技場の建設工事は、「フレームワーク設計」の開始で新たな段階を迎えた。国際デザイン・コンクールでは、総工費の大枠を「1300億円」とした上で実施した「デザイン」のコンクールであり、主として「デザイン」の優劣を競うもので、詳細な設計は求めていない。だから応募されたデザインは「作品」と呼ばれているのである。

ザハ・ハディド氏の「作品」は、基本的に建築物の「デザイン」、この「デザイン」を建築物として“具体化・実現化”するのが「フレームワーク設計」や「基本設計」である。「基本設計」で、具体的な仕様や工法、工期などが確定され、経費を具体的に積算し焦点の総工費が確定されるのである。

「新国立競技場設計条件」JSC策定

2013年11月26日、JSCは「フレームワーク設計」のまとめとして「新国立競技場設計条件」を公表した。

「フレームワーク設計」では、ザハ・ハディド氏の監修を下に、ラグビーワールドカップに加え、2020年東京オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックも想定して、各分野の代表で構成されたワーキング・グループから出された要望をすべて取り入れた試算を行った。

その結果した工事費が予算を大幅に超えていたため、ザハ・ハディド氏のデザイン案を生かしつつ、規模やコストを縮小して基本設計条件をとりまとめた。

スタジアムの延べ床面積は原案の約29万平方メートルから約7万平方メートル縮小し約22万平方メートルとするが、観客席はピッチサイドにせり出す可動席も含め8万人収容の規模は維持する。またイベントでの利用も可能にする遮音装置のついた開閉式の屋根、観客席の快適性を高める空調設備、照明設備、映像音響設備などを設置する。さらに 「世界水準のホスピタリティ施設」とするVIP専用席、プレアム席やラウンジやレストラン、スポーツジムやイベントエリアなどの商業施設が整備される。

総工費については、「1413億円」(本体工事)と周辺工事「372億円」、現競技場の解体費67億円とした。合計すると「1852億円」である。

周辺工事「372億円」の内訳は、「サブトラック連絡通路」が「30億円」、「人工地盤等」が「266億円」、「都営大江戸線との接続」が「11億円」、「立体都市公園」が「39億円」、「上下水道幹線移設」が「26億円」としている。

これに対し東京都の猪瀬直樹知事は記者会見で、総工費のうち本体工事費は「国で負担すべき」とした上で、本体以外の工事費は「都民の利便性につながるものについては都の負担を検討する必要がある」として、第三者機関によるチェックや国との実務者協議を進める方針を示した。

この「新国立競技場設計条件」を元に、次の段階の「基本設計」の作業に入る。

「基本設計」は引き続き、日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンの4社の共同体が担当することになっている。2014年1月10日、JSCは、4社の共同体と約6億円の「基本設計料」で契約した。業務終了は5月30日である。

縮小「基本設計案」 景観配慮、5メートル低く 1625億円を維持

(新国立競技場の完成予想図。環境に配慮して高さが当初案より5メートル低い70メートルになった 出典 日本スポーツ振興センター)

2014年5月28日、日本スポーツ振興センター(JSC)の将来構想有識者会議(委員長=佐藤禎一元文部事務次官)が開かれ、最大8万人収容の新競技場の「基本設計案」が承認された。

「基本設計」は、日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンの4社の共同体が行っていたもので、JSCは約6億円の「基本設計料」で契約していた。

周辺に配慮して高さは当初案より5メートル低い70メートルとし立体型の通路を見直し延べ床面積を25%程度縮小するとした。19年9月開幕のラグビー・ワールドカップ日本大会に向け、2019年3月の完成を目指すとしている。

基本設計案によると、敷地面積は当初計画通り約11万3千平方メートル、延べ床面積は約21万1千平方メートルで、外観は、ザハ・ハディド氏の流線形の案を元にデザインされ、地上6階地下2階。総工費は1625億円(2013年7月の単価、消費税5%で試算)とした。

1万5千席の観客席は可動式にしてピッチサイドまでせり出す方式を採用。芝生の状態を保つため、地中に温度を制御する装置を入れるなど、最新技術を駆使する。

屋根は、客席の上部は常設とし、グラウンド上部には可動式とし、周辺に配慮して吸音性を重視した膜を使用し、遮音性を高める。建築基準法上は「遮音装置」だとされている。

また空調設備、照明設備なども設置される。

年間維持費については、現在の競技場では5億~7億円程度の経費が、46億円に膨れるが、JSCは、コンサートなどの多目的利用で「年間50億円を超す収入が見込める」と試算する。

「1625億円」とした総工費は、「2013年7月の単価、消費税5%」での試算であり、「消費税の増税分で工事費はまだ上がるだろう」としている。また高騰する資材費や人件費で、さらに総工費は膨らむのは必至である。

また「1625億円」は、競技場本体に約「1388億円」、公園や連絡通路などに約「237億円」と記されている。「1625億円」には、「237億円」の周辺整備も含まれていることを忘れてはならない。競技場本体だけでは約「1388億円」なのだ。

さらに焦点の「1625億円」の誰が負担をするのか、一切、明らかにされなかった。

新国立競技場の「基本設計」終了し、着工するための詳細設計、「実施設計」に移行する。「実施設計」も、日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンの4社の共同体が担当する。2014年8月20日、約26億4700万円で契約した。

業務完了は、2015年9月30日、10月1日は着工である。

新国立競技場 施工予定者は大成建設と竹中工務店

12月、日本スポーツ振興センター(JSC)は、施工予定者の大成建設、竹中工務店と「技術協力」業務に関する契約をそれぞれ結んだ。「スタンド工区」を受注予定の大成建設とは12月5日に1億2400万円で、「屋根工区」を受注予定の竹中工務店とは12月8日に1億2500万円で契約を締結し、設計会社が進めている「実施設計」への「技術協力」が始まった。履行期限は3月31日までとし、それ以降の業務は15年度に新たに契約を結び直す予定だ。

「技術協力」業務では、施工者の立場から、

▽設計全般に対する技術検証・技術提案

▽施工計画の検討・提案

▽スケジュール管理支援・工事工程の検討・提案

▽概算工事費の算出

▽コスト管理支援▽予定専門工事会社の選定▽専門工事会社のパッケージング-

などを行うことになった。

今後、日本スポーツ振興センター(JSC)は、ゼネコン2社と、契約締結に向け、工法、工期、仕様などの協議を行い、2015年6月頃までに、それぞれ「積算見積書」を作成し、総工費の「見積もり合わせ」する。「見積もり合わせ」は建築と設備工事を一括とし、ゼネコン2社の「見積もり額」が「予定価格」以下であれば7月までには契約し、10月には着工したいとしている。

こうして新国立競技場の建設工事は、ザハ・ハディド・アーキテクツがデザイン監修し、日建設計・梓設計・日本設計・アラップジャパンの4社の共同体(JV)で「実施設計」を担当。また発注者支援業務として山下設計・山下ピー・エム・コンサルタンツ・建設技術研究所の共同体(JV)、「実施設計」への「技術支援」を大成建設と竹中工務店が担当する体制となった。

ザハ・ハディド氏の“斬新”なデザインの構築物を建設するには、極めて高度な技術力が必要なため、日本スポーツ振興センター(JSC)は、設計会社が行う「実施設計」の段階から、「技術協力」という形で、施工業者を参加させる「公募型プロポーザル方式」を採用した。豊富な施工実績と技術力のある大手ゼネコンと“協力”することで「入札不調」などの不測の事態を避け、確実に工事を進めることを目指したとしている。

しかし難点は、一般競争入札と違って価格での競争がなく、総工費については“随意契約”方式の相対交渉となる。 基本的にゼネコン2社の「見積もり額」が日本スポーツ振興センター(JSC)の「予定価格」以下であれば正式契約して、着工に進む。しかし問題は、この「見積もり合わせ」は双方の相対の協議で行われるので、総工費は高めになることだ。価格が2倍から3倍になる懸念もあると言われている。

これからは、建築事務所が行う「基本設計」から、建設工事会社(ゼネコン)の「技術協力」が加わる「実施設計」の段階に移行する。

以後、新国立競技場建設を巡る、“主導権”は、設計会社から、大成建設と竹中工務店のゼネコン2社に握られることになる。とりわけ、工法や工期、総工費などは“豊富”な“業務経験”と“技術力”を備える2社の主張通りに策定されていったと思える。

建設設計会社も口をはさむ余地がなかったのであろう。残念ながら、日本スポーツ振興センター(JSC)や文科省にゼネコン2社に反論しチェックする“能力”があったとは、到底思えない。

ゼネコンの見積もりは3088億円 工期50か月

新国立競技場のスタンド工区は大成建設、屋根工区は竹中工務店が担当することが決まっているが、2社は施工業者として、「実施設計」に加わり、建設費の積算を施工業者としての立場で行い、焦点の「キール・アーチ」の工費負担増や建設資材の値上がりや労務費の上昇や、消費税率の引き上げで、「3000億円超」とする見積もりをJSCに提出していたことが、2015年6月始めに明らかになった。また工期も「50か月程度」と、2019年3月の完成予定も8か月程度延びるとして、ラグビー・ワールドカップに間に合わない恐れも浮上し、関係者に衝撃が走った。

2015年8月19日、第三者委員会に提出された資料によると、ゼネコン2社は今年1~2月に、「3088億円」の報告していたという。日本スポーツ振興センター(JSCと設計会社は、独自に、資材高騰分や消費税率の引き上げ分を上乗せし「2112億円」の試算まとめていた。 その差は、なんと約「900億円」、スタジアムがもう一つ建設可能な巨額なものである。

日本スポーツ振興センター(JSC)は、2015年2月13日に、文科省に2つの見積もりを提出し、「(金額の)乖離を収めることは困難と想定される」と報告していたことが明らかになった。

JSCは、日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンの4社の共同体に、「フレームワーク設計」、「基本設計」、「実施設計」業務を発注している。

「基本設計」時の見積もり額「1625億円」は、日建設計など4社の共同体が積算した額である。日建設計は、設計会社としては、“超一流”で、文科省やJSCとは違って、建築設計の専門家を抱えているいわばプロの集団である。 4社の共同体が、主として建築資材費の高騰、消費税率の上昇分は織り込んで積算した「2100億円程度」は、根拠の無い数字ではなく、建築の専門家が積算した数字である。これに対し、施工を担当するゼネコン2社は「3000億超」の見積もりを出してきた。「900億円」という巨額の差は、一体、何が原因なのであろうか。 焦点の「キールアーチ」の工費を巡って、設計会社とゼネコンと見解に違いが生じたとのだろうか? スタジアム本体工事はどうなっていたのだろうか? 一体、どこの部分の積算に違いが出たのだろうかまったく明らかになっていない。

こうした中で、2015年5月、「基本設計」の概算工事費は、日建設計など4社の共同体が「約3000億円」と提示したのに対し、「1625億円」は、過少に見積もって公表していたという疑惑が伝えられている。、日本スポーツ振興センター(JSC)は資材の調達法や実際には調達できないような資材単価を用いるなど単価を操作するなどして1625億円と概算していたという。日本スポーツ振興センター(JSC)は「国家プロジェクトだから予算は後で何とかなる」と取り合わなかったという。

文科省と日本スポーツ振興センター(JSC)では、総工費「1625億円」とすることですでに合意しており、JSCはこの「上限」に合わせた可能性がある。ある文科省幹部は「文科省の担当者が上限内で収まるよう指示したのではないか」と指摘しているという。(出典 毎日新聞 2015年8月7日)

繰り返すが、施工業者のゼネコン2社は、「公募型プロポーザル」方式で選定され、総工費は、発注側との協議で決まるのである。価格競争のない「随意契約」なのである。競争原理は一切働かない。協議がまとまらなければ“不調”として、“入札やり直し”とするのが適切である。

ゼネコン2社の「3000億超」という見積もりが、本当に適正な額なのかどうか、誰がチェックしたのであろうか? ゼネコン2社の“言い値”を“鵜のみ”にしていなかっただろうか? 設計会社から、施工業者へ移行していく中で、 「1625億円」から倍近くの額に膨れ上がっていくプロセスに深い疑念を持つ。

仮に、ゼネコン2社の「3000億円」が妥当だとすれば、日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンの4社の共同体の「フレームワーク設計」、「基本設計」、「実施設計」はなんだったのだろうか? 日本スポーツ振興センター(JSC)は4社の共同体に、約36億4600万円すでに支払っている。杜撰な設計作業の責任は問われて当然だろう。

一方、2015年5月、「基本設計」の概算工事費、「1625億円」は、過少に見積もって公表していたという疑惑が伝えられている。設計会社JVが「約3000億円」と提示したのに対し、日本スポーツ振興センター(JSC)は資材の調達法や実際には調達できないような資材単価を用いるなど単価を操作するなどして1625億円と概算していたという。日本スポーツ振興センター(JSC)は「国家プロジェクトだから予算は後で何とかなる」と取り合わなかったという。

文科省と日本スポーツ振興センター(JSC)では、総工費「1625億円」とすることですでに合意しており、JSCはこの「上限」に合わせた可能性がある。ある文科省幹部は「文科省の担当者が上限内で収まるよう指示したのではないか」と指摘しているという。(出典 毎日新聞 2015年8月7日)

第三者の専門家が、当事者だけの言い分を“鵜呑み”にせず、しっかり検証して真相を解明する必要があるのではないか。

文科省などは、「3000億超」をようやく深刻に受け止め始め、コスト削減に大慌てで乗り出し、JSCに建設計画の再検討を指示した。JSCは、密かに、具体策の検討に着手し、3月下旬にはゼネコン側からラグビーW杯に間に合うよう開閉式屋根や可動席などを五輪終了後に後回しにする提案を受け、検討作業を経た上で、その案を文科省に報告した。4月には、日本スポーツ振興センター(JSC)の河野一郎理事長が正式に下村博文文科相に報告し、建設計画を見直し、総工費は「3000億超」を更に圧縮することした。

新国立競技場建設費 2520億円承認

2015年7月7日、日本スポーツ振興センター(JSC)は「有識者会議」を開き、新国立競技場の改築費は、当初よりも「900億円」多い「2520億円」になることが承認された。スタンド工区が1570億円、屋根工区が950億としている。膨大な建設費に批判が集まるなか、5年後に向けた計画が進められることになった。

有識者会議には、安西祐一郎氏(日本学術振興会理事長)と安藤忠雄氏(建築家)が欠席した。新国立競技場のデザインを選定した国際デザイン・コンクールの審査員長を務めた安藤忠雄氏は、この日、大阪で所用があったとして欠席した。

JSCは、新国立競技場について斬新なデザインの象徴となる「キール・アーチ」は残すが、開閉式の屋根の設置を先送りにし、可動式の観客席を着脱式にするとしている。 この結果、約「260億円」を削減し、スタンド本体の総工費を「1365億円」と見積もったとしている。一方で、「キール・アーチ」のための資材費や特殊な技術が必要な工費の負担増で「765億円」、建設資材や人件費の高騰分が350億円(約25%増)、消費増税分が40億円、合わせて約「1155億円」の経費が増えたとしたとしている。差引で約「900億円」増額としたのである。

しかし2014年5月の試算から増加したのは約「「1155億円」、何と1000億円を超えていたのである。

ザハ・ハディド案は基本的に「建築デザイン」が中心で、総工費について詳細に積算した上での算出はしていない。

しかし、その後、日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンの4社の共同体が「フレームワーク設計」を行い、その上で「基本設計」も終えている。「基本設計」の段階では、工法、工期など仕様がほぼ固まっており、各費目の積算をした上で、総工費の想定額が算出される。4社の共同体には、こうした設計業務で、約10億円も支払っている。その上で、「1625億円」の総工費の想定額が算出されているのである。

「基本設計」終了後の総工費想定額は、精度の高い数字で、通常、最終的な契約額とのズレは、10%程度といわれている。

但し、「1625億円」は、「2013年7月の単価」で「消費税5%」で試算しており、その後の資材費や人件費の値上がりや「消費税8%」分は、上乗せになるのは理解できる。しかし、総工費が総額で約1000億円も膨れ上がるのは理解できない。

「10億円」費やした日建設計・日本設計・梓設計・アラップジャパンの4社の共同体の「基本設計」が杜撰だったのか?

それとも大成建設と竹中工務店がさまざまな条件を考慮して、極力“高め”の総工費を設定したのか?

今回の新国立競技場の工事発注が、競争入札ではなく、「公募型プロポーザル方式」と呼ばれる事実上の“随意契約”で行われていることが、「1000億」の原因なのでなかろうか?

価格競争が行われないと、発注価格は“高止まり”になるのは常識である。

新国立競技場の建設計画を“白紙撤回”して“仕切り直す”なら、基本設計から「1000億」も、なぜ膨れ上がったのか、本当に妥当な額なのか、しっかり検証しなければならない。

また、開閉式の屋根を大会後に設置したあとの収支計画も明らかにし、黒字額は前回は「3億3千万円」としたが、今回は約10分の1の年間「3800万円」に大幅に縮小された。また屋根の設置時期については明らかにしなかった。

このほか、完成後50年間で、修復・改修費が前回の試算より400億円増えて、1046億円に膨れ上がったことを明らかにした。

(国立競技場将来計画有識者会議 新国立競技場設計概要 段階的整備について 2015年7月7日)

(国立競技場将来計画有識者会議 新国立競技場設計概要 段階的整備について 2015年7月7日)

(国立競技場将来計画有識者会議 新国立競技場設計概要 段階的整備について 2015年7月7日)

「2520億円」の内訳と疑問

猪瀬前東京都知事は、日本テレビのうえいくアッププラス(2015年7月25日)に出演して、「2520」億円の内訳について、屋根工区とスタンド工区に分けてそれぞれ詳細を明らかにしている。

▼ 屋根工区

直接工事 727.9億円

土工事 44.3億円

鉄骨工事 427.8億円

防水工事 5.7億円

電気設備 30.3億円

直接仮設・仕上げ工事・設備費 219.8億円

共通費 152.0億円

工事価格 879.9億円

消費税 70.4億円

工事費 950.3億円 (屋根工区合計額)

▼ スタンド工区

直接工事 1247.7億円

土工事 86.1億円

鉄筋工事 42.3億円

鉄骨工事 208.7億円

木工事 22.1億円

金属工事 104.7億円

電気設備 135.3億円

空調工事 100.3億円

直接仮設・仕上げ工事・設備工事等 548.6億円

共通費 205.7億円

工事価格 1453.4億円

消費税 116.3億円

工事費 1569.7億円 (スタンド工区合計額)

総工費「2520億円」は、当初案を大幅に縮小・削減した建設計画で算出した額である。それでも当初の目論見の「1300億円」のほぼ倍に膨れ上げっている。その原因について、長さ約370メートル、重さ約3万トンとされる2本の巨大な鋼鉄製の「キールアーチ」だと強調されてきた。しかし「キールアーチ」の工事費は、約「428億円」である。さらに問題はスタンド工区の工事価格である。スタンド工区は特に技術的に難しい工事だとは言われていない。スタンド工区だけで「1570億円」を計上している。建築資材費や人件費の値上がりや、旧国立競技場の取り壊し工事が5か月遅れたことによる「突貫工事」になったことや、消費税8%は承知している。しかし、「基本計画」策定時の総工費概算「1625億円」の際の積算と具体的にどこが変わったのだろうか? 果たしてゼネコン2社は適正に積算がなされたのであろうか? 発注者である日本スポーツ振興センター(JSC)や文科省はしっかりチェックしたのだろうか?疑問は晴れない。

問われる発注者・日本スポーツ振興センター(JSC)の管理能力

猪瀬前東京都知事は、MXTVのインタビューに答えて、「スタンドはキールアーチとは関係ない。そこで何で北京やロンドンの3倍もかかっているのかどう考えてもおかしい。随意契約で第3者の検証がなく高い価格になっている。高い価格の構造を、デザインがちょっと変わっていると問題をすり替えているのはおかしい。」と述べた。

またデザインについてはIOCに屋根が評価されたとしている。

「屋根はこれまではオリンピックの施設についていなかった。スタジアムに。それが新しかった。屋根を付けなければ意味がない」と語った。

(出典 新国立競技場問題 猪瀬前知事「どう考えてもおかしい」 2015年7月9日 MXTV)

“随意契約”の価格が“高止まり”になることに懸念を表明し、第三者委員会よる精査の必要性を述べている。

大規模なプロジェクトやデザイン性等が重視される建築物、さらに高度な技術が求められる建築物などは、公募型プロポーザル方式で進めないと、“確実性”や“安定性”が担保できないという点は理解できる。

しかし、問題は、公募型プロポーザル方式で調達をすると、「設計」、「仕様」、「施工」がすべて“随意契約”ベースで進められる点である。

問題は「価格」を競う「価格競争入札」、あるいは「企画」と「価格」を競う「総合評価落札方式」と比較すると、経費が“高止まり”になることである。

巨大プロジェクトの場合、経費見積もりは膨大になる。それを精査する側には高度な知識を備えた“熟練者”が必要だ。建設経費に見積もりは、鉄骨、コンクリート、部材など、どんな材質の素材を仕様するのか、総量は何トンなのか、その単価はいくらなのか、建設機械は何を使用して、何日仕様するのか、工事担当者の延べ日数は何日で単価はいくらなのか、総工費を積算するには膨大な項目の経費を積み上げなければならない。

発注者側に、経費見積もりを精査できる“プロフェッショナル”の人材や「企画」・「設計」を吟味できる人材、さらに工事の施工・管理をチェックできる人材が必須となる。

新国立競技場の建設の発注者は、日本スポーツ振興センター(JSC)である。

そしてJSCを“指導”・“監督”するのは文部科学省。

これまでの経緯を見ると、JSCと文科省に、新国立競技場建設という巨大プロジェクトを管理する“能力”に疑念が生じている。

新国立競技場 首相「計画を白紙に戻す」 “迷走”第二幕へ

安倍総理大臣は、新国立競技場について、「現在の計画を白紙に戻し、ゼロベースで計画を見直すと決断した」と述べ、計画を見直す方針を表明するとともに、下村文部科学大臣らに新しい計画を速やかに作成するよう指示したことを明らかにした。

2020年東京オリンピック・パラリンピックの“シンボル”である新国立競技場の迷走は収まらない。

巨額の負担が次世代に 日本は耐えきれるか? ライフサイクルコスト

デザインビルド方式 設計施工一括発注方式は公正な入札制度か?

新国立競技場は“負のレガシー”(負の遺産)になるのか?(1) “迷走”と“混迷”を重ねる新国立競技場 “国際公約”ザハ・ハディド案 縮小見直し「2520億円」

新国立競技場は“負のレガシー”(負の遺産)になるのか?(2) 白紙撤回ザハ・ハディド案 仕切り直し「1550億円」 破綻した“多機能スタジアム”

新国立競技場は“負のレガシー”(負の遺産)になるのか?(3) 新デザイン「木と緑のスタジアム」決定 大成建設・梓設計・建築家の隈研吾氏のチーム “赤字”への懸念 巨額の負担を次世代に残すのか?

新国立競技場は“負のレガシー”(負の遺産)になるのか?(4) 検証新デザイン 維持管理費・長期修繕費 ライフサイクルコストはどうなる?

新国立競技場は“負のレガシー”(負の遺産)になるのか?(5) 新国立競技場“迷走” 文科省とJSCに責任 検証委

新国立競技場は“負のレガシー”(負の遺産)になるのか?(6) 陸上競技の“聖地”は無残にも消えた 新国立競技場はサッカーやラグビーの球技専用スタジアムに

「準備は1年遅れ」「誠実に答えない」 警告を受けた大会組織委

マラソン水泳・トライアスロン 水質汚染深刻 お台場海浜公園

北朝鮮五輪参加で2020東京オリンピックは“混迷”必至

東京オリンピック 競技会場最新情報(上) 膨張する開催経費 どこへいった競技開催理念 “世界一コンパクト”

東京オリンピック 競技会場最新情報(下) 競技会場の全貌

“もったいない” 五輪開催費用「3兆円」 小池都知事の“五輪行革に暗雲

四者協議 世界に“恥”をかいた東京五輪“ガバナンス”の欠如 開催経費1兆8000億円で合意

“迷走”海の森水上競技場 負の遺産シンボル

“陸の孤島” 東京五輪施設 “頓挫”する交通インフラ整備 臨海副都心

東京オリンピック レガシー(未来への遺産) 次世代に何を残すのか

国際メディアサービスシステム研究所 International Media Service System Research Institute(IMSSR)

2015年7月10日

Copyright (C) 2015 IMSSR

******************************************************

廣谷 徹

Toru Hiroya

国際メディアサービスシステム研究所

代表

International Media Service System Research Institute

(IMSSR)

President

E-mail thiroya@r03.itscom.net / imssr@a09.itscom.net

URL http://blog.goo.ne.jp/imssr_media_2015

******************************************************

A案・B案ともに工期内の完成に間に合うのであれば、評価点数のウェートは低くなければならない筈だ。 完成時期が共に2019年11月末と示されていれば、工期短縮は同点となるべきだ。 ところが不思議なことがまたまた起きたのだ。 (工期短縮)を見ると、A案が177点でB案は150点だったのだ。 9項目の合計点は610点 対 602点 の略並んた点数であった。 作為的だ。 まるで東京オリンピックのエンブレムで佐野氏デザインが採用されたのを再現しているようで、これも(必ずや裏工作があったであろう)と批判の対象となるのは間違いない。

設計案もたったの2件。 ザハ氏によるとA案の内部デザインは、自分が修正したデザイン案に酷似していると言う。

A案に決定したとの結果報告で示されのだが・・・。 しかし、蓋を開けると(工期短縮)が他項目のウェートの約4倍の点数で評価されていた。 これには何か不自然な意図が働いている。 透明性を重視し公開するように改めた言っていたが、こんなにも差を付けるのにはどうしても懐疑性が残る。 項目を均一化したとすればA案に決着したはずだ。 B案デザイナーの肩を持つわけではないが、(神宮の森)に仏教建築物を連想させたデザインはとんでもないミスであり、心得違いしてはいないか。 出雲大社の敷地に五重塔を立てる日本人はいない。

建設費・・・A案は1,489億円 B案は1,496億円だった。 7億円安いという理由で選定の裏工作があったとも受け取れるが、公正であればこれ程に接近した建設費はまず考えにくい。 情報が漏らされていると見るのが妥当だ。

当初のデザインがあまりにも高額なために廃案になったとは云えども、面倒だから安ければいいというものではない。 この建設は日本を代表する国立競技場なのだということを忘れてはいないか。