2012年の1月22日、イーダちゃんは、みずほフィルハーモニーの第21回目の定期演奏会にいってきました。

場所は、神奈川のパルテノン多摩の大ホール。

開演時間は、午後の2時。

友人が管楽器のセクションにおりまして、その応援みたいな感じでいった会だったんですよ。

オケ自体はあくまでアマチュアのオケでありまして、客演の指揮者には、小澤征爾のアシを勤めたこともある時任康文氏というセレクト---。

ま、ぶっちゃけていうなら、つきあい3分・好奇心7分みたいな感じで訪れたコンサートだったのですが、案に反して、この演奏会、音楽的にとってもよかったの。

僕、演奏のとちゅうで1回、泣きましたから---。

内田光子のシューベルトでも、アリシア・デ・ラローチャのモーツァルトでも、イーヴォ・ポゴレリッチのショパンでも泣いたことなんかないんですが、みずほフィルのベートーベンでは、ええ、恥ずかしながら泣いちゃったのでありますよ。

ふむ、それくらい印象深い、とってもいい演奏会だったんですよ---。

ただし、誰かから、

----へえ、でもさ、その演奏のどこが、どんな風によかったの?

と素朴に問われれば、なんとなく立ちどまってしまいそう。

そういうことってたまにありません?

自分的にはしごく自明なことなんですよ---自分内での「好き好き度数」も、それが自分内でどのくらい重要部門に位置するのかも分かりすぎるくらいに分かってるくせに、それを、いざ見ず知らずのひとに説明してみようとすると、これが案外難しいってことにふと気づく---みたいなね。

ひとにモノを伝えるって、ねえ、実はこれ、けっこう難しいことなのかもしれません。

けどね、当ページの今回の目標ってそれなワケ---あの日のみずほフィルの演奏はどうしてああもみずみずしく、魅力的に響いたのか?

それを、このささやかなページでもって、これから検証していきたいイーダちゃんなのでありますが、まあこの件についていささかなりとも興味のおありの方がおられたら、それなりに肩の力をぬいて、最後までお付きあいいただけたら嬉しいなあ、なんて風にいま思っています---。

さて、こちらの会場であるパルテノン多摩っていうのは、新興都市・多摩センター駅から徒歩5分のところにある、市民のための多目的ホールでした。

思ってたよりそうとう大きいの。

全席自由席ということになっていたので、なるたけいい席に陣取ろうと、僕は、開演前から大ホールのガラス戸まえに並んでいたんだけど、その際否応なし気づかされたのが、このコンサートにきているお客全般の客層のよさでしたね。

お客さんのひとりびとりが、実に凪いだ、柔らかい表情をされているんですよ。品がよくって、ひそやかで。

服装はもう、いわずもがな---ひとことでいって、さすが天下の「みずほ」関係者! といったような風情をおちこちからかもしだしておられるんですよ。

イーダちゃんの出自は残念ながらそれほどいいほうじゃないんで、こういうハイソな香りは、じゃっかん階級的コンプレックスを刺激されます。ほんのりジェラスと邪の香り、とでもいいますか。矢沢栄吉のライブにいって、絶対に道を譲らない偏屈な男たちと鼻を突きあわせて「あ”~!」と呻りつつ睨みあう、なんてガラのわるさが、逆に懐かしく思いだされちゃったり。

ま、クラッシックのコンサートってわが国ではだいたいこのような漂白室的イメージなんですが、客層の清潔感になんとなくあてられて、もくもくと不健全なことを考えはじめていたら、幸い、いいタイミングで待ちあわせていた女友達が現れてくれまして、「おお」と挨拶とかしてたら、じき会場入りでした(笑)。

前から5列目の中央の席に、僕等3人で陣取りまして、パンフを見ながら、オーケストラの入りを待ちました。

開演前のちょっとたまんない時間ですよね---何度経験してもこの時間帯の芳しさは格別---やがて舞台の両袖からオーケストラのメンバーがそれぞれ楽器をもって入場されまして---拍手---編成は舞台の向かって左に第一、第二のヴァイオリンがならび、右の袖にチェロ、ヴィオラなんかがならぶ、いわゆる「アメリカン・スタイル」の配置です---で、指揮者の登場---しばしのチューニングのあと、さあ、いよいよ演奏の開始です!

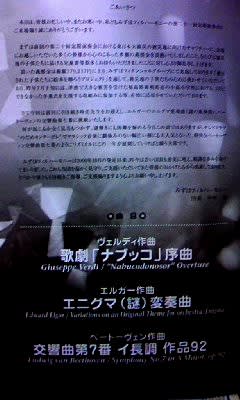

§ 1曲目は、ヴェルディの歌劇「ナブッコ」序曲

実は、僕、この段階で結構びっくりしちゃったの。

うまいんです、このオケ、音が綺麗---濁らない、透明感のある、なんともいい音をだすんですよ。

といってもヴィブラートばりばりの肉汁たんまり、いわゆるイタリアン歌姫タイプの美音じゃない。

清潔感のある、押しつけがましくない、どちらかといえば秀才タイプの抜けのいい音なんですけど、この種のオケによくある、杓子定規にせかせかしているようないじましいところはぜんぜんなくて。

うん、会場の音響自体もとってもよかったですね。

1曲目にこんな派手めのイタリアものを持ってくるあたり、たぶんオケとしての美味しいとこをコンパクトに見せつけるつもりの、一種のデモンストレーションとして選ばれた曲なんだろう、とあらかじめ予測してはいたのですが、そのこっち予測を軽々と超える上出来レベルの演奏に、音楽グルメとしてのイーダちゃんの頬は、もうほくほくと自然にゆるんじゃってましたね。

わけてもピアノからピアニシモに至るまでのこのオケの弱音レンジの広さには、のけぞりました。

このあたりで僕は当日の指揮者---時任康文氏の力量にもう敬服してました。

フツー、こうまで音量のコントロールに気を使っていたら、神経質で意地悪なかたちに音楽の相が寄っていきがちになっちゃうものなのに、このひとの場合、そうはなっていないんです。

神経質と精緻とのあいだの尾根の細道を、音楽が実にいいバランスをとって、インテンポですたすたと歩いていくの。

うーむ、カッコよし。(ト呻る)

カルロス・クライバーみたいな天才型のパッション音楽とは出自も風貌もちがってるんですが、この時任シェフの先導するみずほフィルハーモニー鍛冶軍団の整然たる職人的な仕事ぶりには、魅了されました。

曲のあらゆる部分にわたって、非常に清潔で、ていねいな音出しが心がけられてました。

どんな部分でも決して流さないのね---フォルテはちゃんと譜面通りの長さをきっちし出しきって、しかも、なんら慌てることなしに、音楽全体の呼吸のテンポをあくまで保持した上で、譜面の次の新たな流れに「生きた」音楽を紡いでいくの。

とてもよかった---ヴェルディにしてはやや几帳面で、オリーヴオイルがいくらか少なめかなあ、とも思ったけど。(笑)

あ。あと、このオケさん、ファゴットと金管の音がめちゃ柔らかかった---忘れないうち、この事実も追記しときませう。

§ 2曲目:エルガーのエニグマ変奏曲

私見によれば、エルガーのこちらの曲、この日サイコーの出来栄えだったんじゃないでせうか。

僕はそれまで、この曲がこんなに素直で抒情的なものだとは、まったく思ってなかったんです。

もっとはっきりいわせてもらうなら、うーむ、完璧な駄曲だと思ってた。

そのせっかちな決めつけ先入観が、お蔭でくつがえりました。その件についちゃ、お礼を申しあげなくちゃ。

そもそもこのエルガーってひとは、僕は、デュ・プレのチェロコンではじめて知ったような、遅い出逢いの作曲家だったんですが、まあそれなりにわるくはないけど、飛び抜けた、凄い作曲家だって認識はぜんぜんなかった。

いまもって、そのような認識はまったくありません。

だいたい、このひと、ドヴォルザークみたいに達者なメロディメイカーでもぜんぜんないしね、オーケストラレーションのなかに胸中深くから滲みでた、自身のメロディを織りこんでいく筆使いにしても、いちいち地味っぽくて華がないんですよ。なんか、イングランドの荒野みたいな田舎道で、うすら寒い冬の朝、陰気な顔をして曇り空を見上げている地元のお百姓といったような、どこか運命論者じみたペシミステックな風情が、曲のそこかしこから感じらるんですわ。

スマートさ、機知の輝き、情熱のたぎり---といったような語彙は、このひとの辞書にはありません。

このひとの体内時計は、たぶん、対人間社会用にあわせて細々と微調整されてはいないんです。

このひとの時計は、むしろ長期的なスパンでもって、大いなる自然と対峙したときにだけ、秒針が進むように調整されているんでせうね。

こうなると必然的に、このひとの顔は世捨て人の相貌を帯びてくることになる。

実際、音楽のキャンパスからも、その種の翳りめいた暗褐色が多用されていることは、誰にでも気取れるのではないのかな?

ええ、ひとことでいうなら、僕は、このひとの本質っていうのは風景画家だと思ってるんですよ。

当時、流行を極めていたストラヴィンスキー、あるいは興隆のさなかにあった前衛的な無調音楽なんかの風潮にくるりと背を向けて、ひっこんだ田舎の土地で、音による素朴なデッサンをひたすら描きためていった、寡黙な音楽職人・エルガー---。

このような武骨なひとの音楽を演奏するのに、みずほフィルハーモニーというのは、ひょっとして理想的な楽器なのかもしれない、と演奏のあいだじゅう僕は感心させられっぱなしでした。

日本人の心象に、エルガーってなんか合ってるんですよ。

ジャスト・フィット---馬があうっていうのかな? ジョークじゃないよ、マジですよ、ためしに両者の共通項をアトランダムに挙げてみませうか。

寡黙で自己表現が下手、全体的にぶきっちょなところ---。

いくら熱くなって歌っていても、その最高潮の歌の峰においてもどことなく謙虚でシャイな香りを切り放せないところ---。

論理より情を重んじ、自然に対してもひとに対しても細やかな気配りを忘れないところ---。

ほらねっ、エルガーと日本人とのあいだの心理的な距離って、そうとう近いものがありそうでせう?

ま、相性がよさというのもたしかにこの極上演奏の一因だったんでせうけど、みずほフィルがこの午後に描きだしたエルガーの心象風景が、それくらい僕の心をとらえたというのはまぎれもない事実なのでありました。

特に、第9変奏の変ホ調のアダージョ、あと、チェロが全編にわたって抒情的な哀歌を奏でつづける第12変奏、ト単調のアンダンテは、絶品でしたねえ。(チェロの谷口氏が実にいいソロを奏でてくれました。でしゃばらず、矩を踏みこえることもない、実にささやかで控えめな演奏なのに、説得力が凄いの。心の隙から静かに染み入ってくるようなあの独特のアーティキュレーションは、あ、もうちょい長いこと聴いていたいのにな、と思ったほどでした)

あのとき、僕の瞳には、イングランドの夕暮れの情景がはっきりと映っていたんですよ。

なんか会場の椅子の座り心地がわるいなあ、とその午後はずっと気にしていたイーダちゃんなのですが、その瞬間には、椅子のことなんか綺麗さっぱり忘れ果てていましたもん。

コンサートでああいう忘我の瞬間をもてるというのは、僕にとって僥倖であり、なによりの喜びなんです。

そういう意味でみずほフィルの皆さんには、いまもって大変感謝してるんですね、僕は---。

§3曲目:ベートーベン 第7交響曲

しかししかし、この日のメインディシュはエルガーじゃない、ベートーベンだったのです。

しかも、ワグナーが「舞踏の聖化」と呼んだ、あの第7交響曲---。

オケに、この曲において重大な役割を演じる、新たなオーボエの面子が舞台の裾から登場してきます。

うーん、どんな音楽を聴かせてくれるのかなあ? とステージと観客のあいだに、やや緊張の気配が走ります。

やっぱ、そのあたりがベートーベンなんですよね---エルガーとはちがう種類の音楽なんだなあ、と今更ながら実感。

時任マエストロが指揮棒をひゅっと振りあげて、それを中空で一瞬ためて---

沈黙---。

それから、ひと呼吸おいて導入部のAの総和音!

つづいて、第1オーボエが曲の動機を高らかに歌いあげ---さあ、いよいよ音楽のはじまりです。

ベートーベンの第7は、知っての通り、長ーい、しつこい序奏がついてるんですよね。

それを、時任シェフとみずほフィルのメンバーは、ほんと、ていねいに、1音1音を大事に紡いでいきました。

ただ、ていねいはていねいなんだけど、そこに思い入れが乗りすぎないように、非常に注意されてましたね。序奏の段階で音楽が熱くなりすぎないよう、重くなりすぎないよう、全体的なバランスにとても気を使ってられた。

ここまでていねいな仕事ぶりを見せられちゃうと、聴くがわの僕等の心境も、ふむふむ、それで? と、いやがおうにも舞台に引きつけられるってなもんです。

で、181小節から、いよいよ8分の6拍子の、あのテーマがはじまるの。

ちょいとドタバタした田舎っぽいドイツのワルツって感じなんですけど、ここ、曲全体でも非常にいい部分なんですよね。

うんうん、と僕は楽譜を思いだしつつ、目をとじて聴いていたんですが、テーマの演奏がフルートから第ヴァイオリンに受けわたされるあたりで、「あれ!?」っと思ったの。

音がね、急に変わったんです。

練習して、美学的に磨かれきったすべすべの額縁から、いきなり「生のままの感情」が多量にあふれでてきた感じ。

僕はびっくりして、

----あっ、破れた…! と、とっさに思いました。

はっとなって舞台を見直すと、なんか、いままで椅子にゆったりと深めに座っていたオケの面々が、みんな、さっきより心持ち前のめりになって楽器を弾いてられるんですよ。

ええ、それは、整然としたインテンポを守っていたオケが、それまでの歩みの圧力に耐えきれなくなって、いきなりダッシュをかけて駆けだしたみたいな印象でした。

僕のやや下世話な表現を許してもらえるなら、エルガーまではこのオケ、

----これが、我々の思うところのエルガーです。この寂寥と哀愁、慈愛と郷愁の繊細な香りを、ぜひ嗅ぎわけてみてください…。

といったような感じだったんですよ…。

いわば、限りなくプロフェッショナルに近い、冷静で、沈着な演奏だったわけ。

それが、ベートーベンの主題提示部がはじまると、たちまちバリバリ前ノリの、別人のような演奏集団になっちゃったんですよ。

----誰がなんといったって、僕ちゃんは自分が思う通りのベートーベンを弾くんだい! そうして、ベートーベンっていうのは、こーゆー音楽なんだい…!

思わずたじろぐアチチ演奏!

全員の精神年齢が20くらい若返っちゃった感じ---でも、僕的にはこの野蛮リターン、厭じゃなかったですよ---というより、このひとたち、こんなにベートーベンが好きなんだ---きっと小学生のころからレコードなんかもたっぷり聴きこんで、大人になってオケの団員になったら是非にも自分なりのベートーベンを弾いてやろうと思っていたにちがいない。そして、その機会が「いま」訪れたんだ、と思いましたね。

うん、まったくもってはじけてました---ただ、この爆発は、舞台で見てないと分からない種類の爆発だったと思う、録音じゃ恐らく伝わらないんじゃないのかな?

この時点では、僕は音楽に圧倒されてました。

第1楽章の中途、音楽が徐々に短調に翳っていくあの部分で、つい涙をこぼしたりしてしまったのがその証拠です。

あそこのジワジワ翳っていく音楽の表情は、あまり好きになれないベートーベンの音楽のなかでもわりかし好きな部分です。

常々、シューリヒトの演奏で愛聴してたあそこの部分は、ええ、生で聴いてもなかなかよろしゅうございました。

ただ、2楽章をすぎて、3、4楽章もその調子で音楽が運ばれるとね---なんというか音楽からちょっと振り落される---みたいな事態にだんだんなってきちゃったんですね、心理的に。

ステージの熱狂がいくらか遠く感じられはじめた、というのかなあ?

とっても熱い、気持ちの入ったいい演奏なのに、心がこころもち観客席のほうにとどまってしまって、ステージまで届かない引いた状態っていうか---。

それを考えると、生演奏っていうのは、ほんと、難しいものですね。

ひとりだけ熱狂すればいいってモノじゃない、醒めすぎてても興醒めだし、型にとらわれすぎると今度は窮屈だ…。

うーむ、まるで漱石じゃないですか、これは---。(笑)

いっしょにいったピアノのうまい女友達は演奏後、

----ベートーベン、しっつこーい…。3楽章も4楽章も、これでもか、これでもかとくり返すもんだから、くたびれちゃった…。

----うん、あの勝ち誇りかたって、やっぱりかなり凄いよね。あれは、つくづく体力だよなあ…。毎日、肉喰ってる人種じゃないと、あそこまでは勝ち誇れないんじゃないのかな…?

----肉ぅ? 肉かあ、なるほどねぇ…。

----そういう意味でいうと、やっぱり2曲目のエルガーがオケにいちばんフィットしてたって印象だよねえ。あのペシミズム風情が、ニッポン人の根暗部分に共鳴して、互いによく共振しあったっていうか…。

----うん、そうそう、あのエルガー、よかったねえ…。

----うん、よかった。あとラストのアンコールにエルガーの「威風堂々」をやったじゃない? あの整然とした淡泊さが、もしかしたらこのオケのいちばんの持ち味じゃないか、なんて風にちょっと思ったな…。

----あ。あたしもあたしも…。あたしはアレがいちばんよかった…。

ああ、でもね、誤解なきよう---ラストのベートーベンにはたまたま振りおとされちゃったけど、演奏会としては、とってもいい演奏会だったんですよ。

オーケストラ、アマチュアとは思えないくらいうまかったし---。

なによりプロずれしてない、素直な表現には、心を打たれるものがありました。

下手だったら、第一、僕、泣きませんよ…。

演奏会後、菅楽器のセクションにいた奏者のコと待ちあわせて、少し飲みました。

みんなで乾杯して、ワイン飲んで、音楽についてしばし語らって……結果、とっても有意義で、愉しい時間をすごさせていただくことができました。

こういう時間って、人生で味わいうるいちばんの贅沢じゃないかしら?

というわけで、そういった素敵な機縁を惜しげもなく振りまいてくれた「みずほフィルハーモニー」の皆さんに対して、僕は、エルガーの部分でもいったけど、いまもって多大な感謝の気持ちを持ちつづけているんですよ。

6月末にやるショスタコの5番にも時間があけば行ってみたいもんだなあ、その際には是非また Good Music をよろしくお願いしまーす、なんて厚かましくも思っているわがままイーダちゃんなのでありました…。m(_ _)m