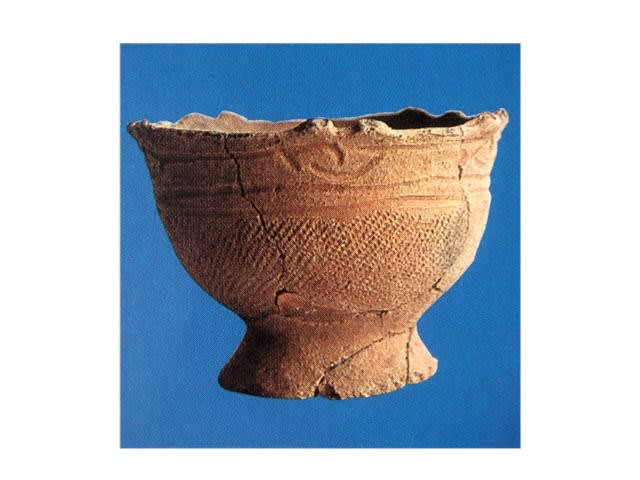

1、松前町高野遺跡の土器です

縄文晩期の土器です。解明できない土器が出て来るのです。

「高野v群は松前町高野遺跡の資料を標準とし、浅鉢・台付け鉢・広口壺・壺・注口土器などがある。亀ヶ岡式系の入組三叉文・波状沈線文・爪型文等が施されたもの、在地形の爪形文・刻目文等が主要文様及び区画帯として用いられたものがあり、大洞B式の新しい段階と考えられている(写真85)。その後、口縁部に爪型文・刻目文が多用される在地形の要素が強い上ノ国式土器に移行する。」以上がこの土器の解説文です。

これらの解説を読んでも心に残る内容は不思議に感じない。生活が書かれていないからであろうか。

2、土器の解釈

・口縁の突起は遠くの山と考えている。その下の「模様」の意味が納得できる読みができない。

この土器の主要な部分と思いますが「道」ではつながらないようで不自然な感じがします。

・山は「青森県の岩木山」かもしれない。

・「器高」が8、8cmの椀といっても良いと思う。祭祀用であろう。

3、思うこと

・色々な器形の土器が出現しているのは、縄文ヒトの意識が強く出てきたように思える。

・模様には、必ず意味があるはずだ。今は「道」としておく。

・不明と書いたが津軽海峡の渦潮か、半島の様にも感じるが不明とする。

・解決できない土器の一つです

・土器の「器形は地形」としているが判断ができないのが現状です。浅い湖沼が近くにあるとも解読できそう。

縄文楽 浄山

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます