ピント合わせに関しては、ハッキリ言ってSharpCap3.2_Proの

方が優れています。直観的だし、画像キャプチャーという観点

でのライブビュー性能が非常に使いやすいです。

N.I.N.A画像は、基本的にFitsで入ってくるため、CMOSなのに

MaxImDLで撮像したCCD画像の様です。

これはImagingパネルですが、Sequence撮像とは別に画像の取り込み

が出来ます。右上のImagingパネルで設定します。

Focus調整をやるにはSubSampling Frameを指定すると便利です。

Enable SubSamplingボタンをONにしてキャプチャーします。

Exposure Timeですが、いったん単発ショットで読み込まないと

設定時間が反映されないようです。

いきなりLive Viewでやってもキャプチャー時間が変化しません。

ここでGain450などとやれば、30.5cmF4の鏡筒ではHαフィルター

でも微小星像が見えます。なので、私の場合はバーティノフマスク

を使っていません。Bahtinov Analyzer機能があるので、併用しても

良いかもしれません。

単発ショットで撮った画像にPlateSolveを掛けることも出来ますが、

そのためにはN.I.N.AがASCOM_Telescope制御を握っていなければ

なりません。

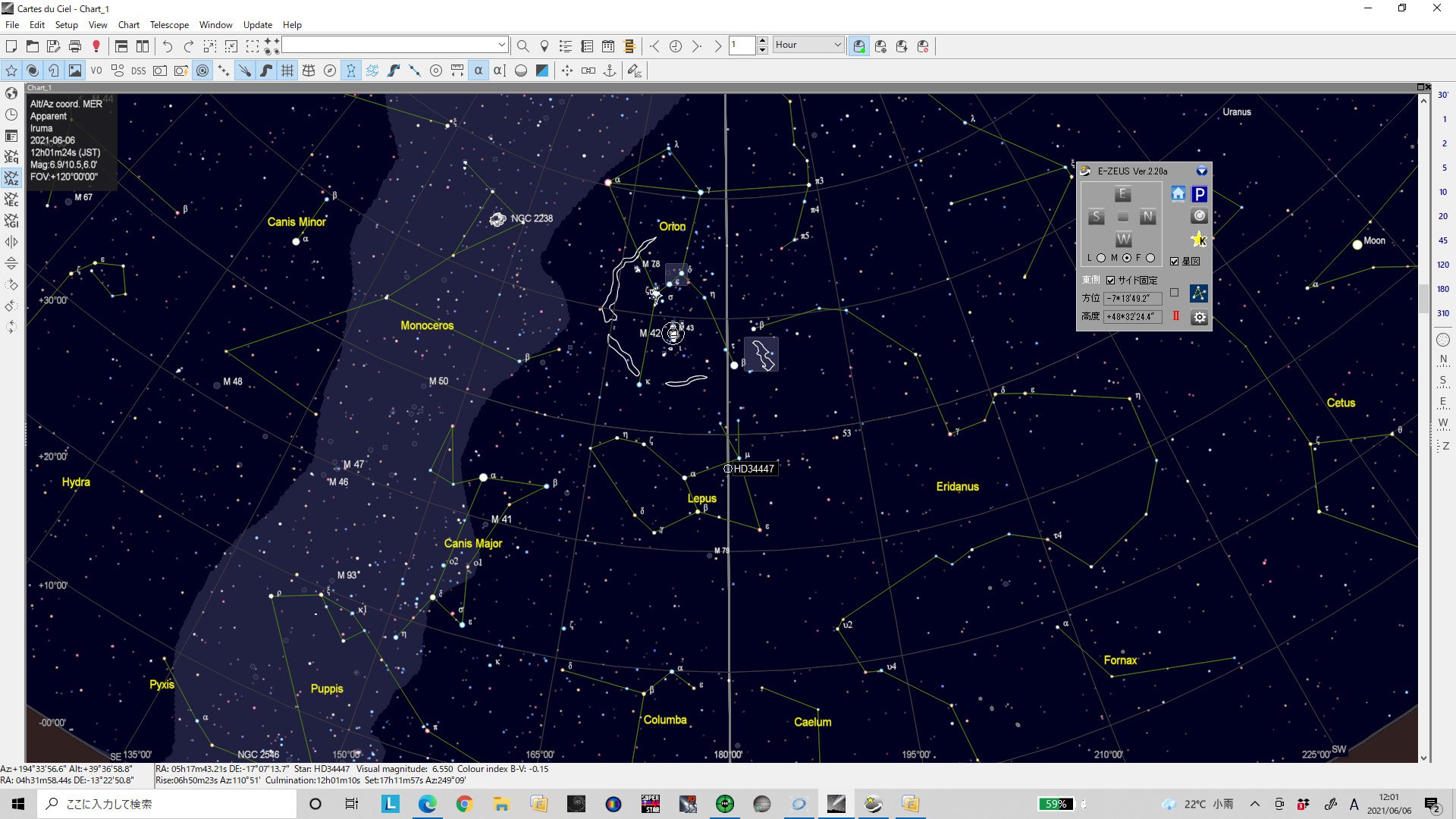

N.I.N.AとCielで一晩に数対象程度を撮像する方法を書きます。

例として、M100をLRGB撮影する方法を書きます。

PlateSlveまでは不要なので、CielとASCOM_E-ZEUS2を接続します。

・CielとE-ZEUS2をASCOM driver for E-ZEUS Ver,2.20aで接続。

・観測地データをCielとASCOM_E-ZEUS2で揃える。

・CielとN.I.N.Aで同時にASCOM_Telescope接続は出来ない。

どちらか一方の排他的接続となるが、Cielでクリックした天体データ

をN.I.N.Aへ”一方通行に送る”ことができる。

これにより、Ciel上で撮影対象をクリックしておき、N.I.N.A側で

そのデータをワンクリックでインポート出来る。

N.I.N.A側でASCOM_Telescope制御を掴んでいて、かつ、座標データだけ

Cielにリアルタイム転送できれば一番良いのですが、今のところ

できない?または私が設定できていない?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授下さいm(__)m

・N.I.N.Aには32bit版と64bit版があります。

私の場合、古いOrion NautirusFilterWheelのASCOM driverが32bitで、

64bitのN.I.N.Aでは動きませんでした

よって、32bit版をインストールしてあります。

・N.I.N.AのEquipmentパネルからCamera , FilterWheel , Guiderを

接続します。ASCOM_Telescope制御はCielが握っているので使いません。

Focuserは非ASCOMの電動だし、Rotatorは付いていません。

雪の結晶アイコンをクリックすると冷却が始まります。

炎アイコンはウォーミングする際の速度を調整できます。

ASCOM_FilterWheelを接続

PHD2を接続(予めイニシャライズまで完了させておく。)

なお、現状で対応しているガイドソフトはPHD2のみである。

CielでM100を自動導入し、構図の微調整も行う。

N.I.N.AのFramingパネルでM100の情報をCielからインポートする。

Coordinatesアイコンをクリックすると入って来る。

この時、Image source = NASA Sky Surveyなどを選択してあり、

かつ、ネット接続があればこのような画像がDLされてくる。

尚、この画像はPC内に保存され、再利用できる。

ネット接続が無い場合はSkyAtlas(Offline Framing)を選んでおくと

このようになる。

Framingパネルから"Add as Sequence Target"をクリックすると、

SequenceパネルにM100の情報が転送される。

M100をLRGB撮像するSequenceを組んだところ。

LIGHTフレーム、各180秒露光、L=20枚 、RGB=各5枚、2X2binning、

Gain=250の設定である。

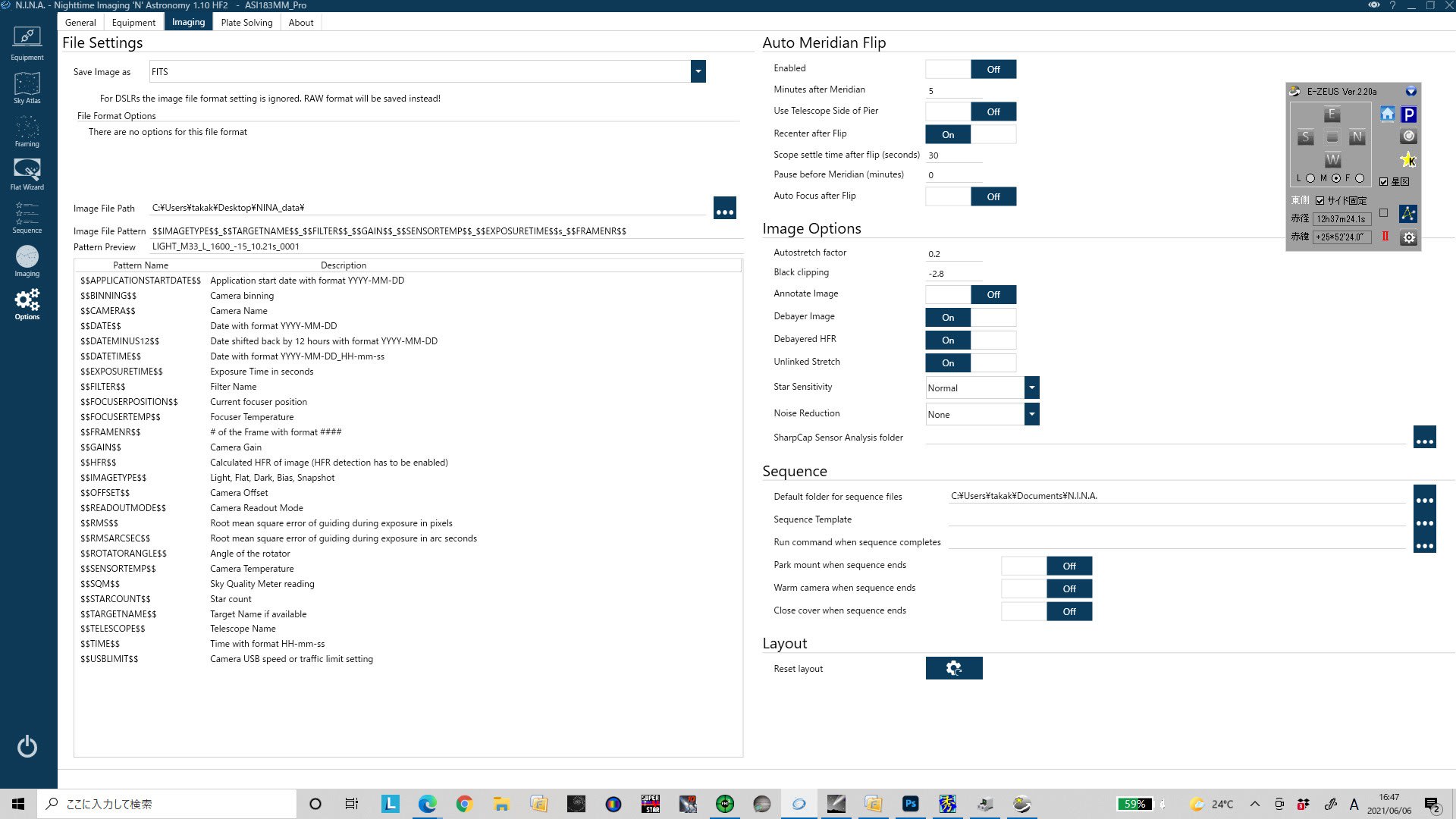

撮像される画像が何処に、どのような形式でセーブされるかを

設定できる。

Optios -> Imaging -> FileSettings

これで、Sequenceパネル右下の矢印をクリックすると連続撮像が開始

される。その際、PHD2 Guidingをスタートさせるかを設定できるが、

予めガイドさせておく方が確実である。

Sequenceは1時間45分42秒後に完了予定と表示されている。

5月29日~30日に掛けて、初めてN.I.N.AとCartes du Cielと言う

環境で撮影をやってみましたが、かなり使える印象でした。

今までにイロイロな環境で撮影をやって来ましたが、しばらくは

この組み合わせでやってみたいと思います。

いままで使ってきたソフトは、

MaxImDL_Pro , SharpCap3.2_Pro , PHD2

ステラ10 , SuperStarV

であり、ASCOM制御での撮像は殆どやっていませんでした。

まあ、それで過不足ある訳でもありませんが、個人的な興味から

N.I.N.AとCielに統合してみようかな・・・っと。

MaxImDL_Proは全部入りの統合ソフトであり、流石に高性能ですが

ライセンスが切れてしまいました。まだ一応一通りできるのですが、

問い合わせたらリニューアル代金が2万円程掛かるとのこと。

SuperStarVはE-ZEUS2と接続して自動導入に使ってきましたが、

どうにも進展が無いし、ASCOM対応もやってくれそうにないので

当面はオハコかな。軽くて良いのですけど・・・

ステラ10(あ~、まだ11にしていない)。

毎度お世話になっており、PGC天体のフレーミングなどでは助かります。

SuperStarVで導入しても、詳細はステラ10で確認したり計画したり

していました。以前よりASCOM経由でE-ZEUS2と接続できることも

分かっておりました(星羊爺さんに感謝!)。

同様にステラショット1でも動きましたが2はまだ試していません。

そもそも買っていませんし。

K-1に対応していないのと、当初はデジカメだけで冷却CMOS未対応で

魅力に欠けていたのが原因です。私にとっては費用対効果もあります。

と言うことで、今後は、

SharpCap3.2_Pro:PlateSolveによる極軸合わせ&電視系、

ピント合わせやカラーキャプチャーなど。

PHD2:定番ガイドソフトとしてN.I.N.Aとも連携使用。

Cartes du Ciel:ステラ10+SuperStarVの代わりになりそう。

N.I.N.A:一般撮像や多数天体の自動観測、自動撮影に使ってみる。

という方針を立ててみました。

気が付けば、殆どが無償ソフトウェアになってしまいました。

----------------------

っと言うことで、まずはCartes du Cielをカスタマイズ。

まだネット情報などを集めていないので我流です。

・ASCOM driver for E-ZEUS2で自動導入可能。

・追加カタログを入れるとDSO狙いにも使える。

下記は追加で入れたカタログ。

DSO-catalogs

SkyChart-data-Pictures-4.0-3421

Stars-catalogs

UCAC4-catalog-V2-Equator

UCAC4-catalog-V2-North

*GAIAデータは大きすぎるので入れませんでした。

これで16等星までの恒星、PGC天体などのDSOまで出せるようになりました。

主な天体やNGC天体は画像も出ます。

ここまで出せればステラ10の代わりに使えるし、SuperStarVの軽さも

備えた”現場で使えるソフト”になりますね。

写野のコーディネートもできます。

これは1220mmの焦点距離にASI183MMを組み合わせた場合。

DSS画像もDLできます。

一晩に3~5対象程度の撮像であれば、N.I.N.AでPlateSolveまで

やる意味はありません。また天球上のアチコチに指向させる場合、

完全に目を離せないというのもあります。

星図上でカーソルが動いて行くのも分かりやすいので、

このような使い方ではCiel + ASCOM_Telescope制御が良いかな。

その場合、N.I.N.Aは撮像ソフトに徹する使い方となります。

・300FNは30.5cmF4の短焦点ニュートン式反射鏡筒です。

・短焦点ニュートン式反射鏡筒では、無駄な光路遮蔽を減らす

ため、斜鏡をオフセット配置しなければなりません。

・オフセット配置された斜鏡である以上、レーザとコリメータ

で光軸が一致するように調整しなければなりません。

完全に光軸が合っている状態。

ドローチューブの偏りは、カメラの撮影位置によるもの。

中央のぼやけた黒点は5mmオフセットポイント。

やや右側のぼやけた黒点は斜鏡のセンターマーク。

中央に主鏡のセンターマーク◎が見える。

コリメーションアイピースで見たところ。

ハッキリした十字がスパイダー。

ぼけた十字がコリメーションアイピース内の十字。

向かって右手が主鏡側。

上記状態でのレーザ位置。

これは主鏡のセンターマークへ当たっているところ。

これは、主鏡から戻って来たレーザ光。

光軸調整ツール。

レーザコリメータはVブロックで回転させ、芯ずれ無き事を確認済。

斜鏡のオフセット位置決め用型紙。

完璧です!

さぞかしスバラシイ星像と、フラットな像面を見せてくれることでしょう!

-----------------------

っと、

まあ、分かったようなことを当然のごとく、偉そうに書きましたけど、

ココまでの道のりは長かったあ~~(*_*)

えっ!? アンタはニュートン反射の光軸合わせにも苦労

していたんかい!!

って聞こえて来そうですけどね、そりゃあ斜鏡のオフセットも

無い、しっかりと作り込まれたF8鏡筒ならば簡単なのですよ。

昨今の短焦点ニュートン反射鏡筒は、ほぼ全数が何らかの

斜鏡オフセットを施されています。

1.斜鏡ごと接眼部と反対側へオフセット。

2.斜鏡だけを45度のままスライドさせてオフセット。

3.1.と2.の組合せ。

300FNは2.の方法で斜鏡を”スライドオフセット”してあります。

F2.8などの超明るい鏡筒では3.を採用するでしょう。

300FNの光路図はこんな感じ。

主鏡から852mm付近で90度に折り曲げ、鏡筒面から201mm付近に

焦点面が配置されています。

この場合、主光束をカバーするには短径97.58[mm]の大きな斜鏡を

12[mm]スライドオフセット配置しなければなりません。

実際の短径は88[mm](メッキ面87[mm])、長径124[mm](メッキ面122[mm])

となっています。

仕様上はオフセットされていることになっていますが、

写真に撮ってみると・・・うーん、あまりオフセットされていない?

裸眼で見ると錯覚もあり、大きく左側にオフセットされているように

感じます。購入当初より気付いてはいましたが、金尺で斜鏡ホルダー

などを図っていました。おおよそのオフセットを4.5[mm]と決め、

√2X4.5=6.36[mm]として斜鏡に黒点を打って光軸調整を実施して

来ました。

以前より、光軸調整はコリメーションアイピースで実施しており、

その場合には概ね良好な結果を得ていました。

フルサイズのK-1で撮っても、周辺の星像乱れはあるものの納得

出来る範囲に収まっていました。

ところが、

ここ数年は撮影現場でレーザを使って再調整を実施しており、

これによって以前よりも星像が悪化していることに気付きました。

実際、コリメーションアイピースで光軸を合わせた後、

レーザで確認すると結構なズレがあったのです。

まあこれは、

接眼部が鏡筒中心を正確に向いていないのだろう・・・

とか、

主鏡セルが鏡筒に対して正確に組付けられていないのだろう・・

などと思っておりました。

しかし、

最近の粉DSO撮像をやればやる程、

ラッキーなイメージングをやればやる程、

微小な星像の乱れが看過出来なくなって来ました。

そもそも、何故レーザとコリメータで位置がズレるのかを確かめる

必要がありました。

アホか!って思われても構いませんよ。

恥を承知で備忘録として貼っておきますよ。

2021/06/18 追記

上記画像中に、

”斜鏡のオフセット貼りが何mmであれ、コリメーションアイピースで

センタリングすれば、真の斜鏡位置となる。”

とありますが、これは間違いでした。

コリメーションアイピースだけで、オフセット量不明の鏡筒を

光軸調整することはできません。

・斜鏡を取り外して定盤にねじ止めし、正確に”メッキ面”の

オフセット量を測定した。(3回)

|

+->オフセットは6.36[mm]ではなく、4.95[mm]だった。

・接眼部取付位置に対するオフセット量が5.5[mm]少なかった。

そのため、斜鏡と斜鏡に映った主鏡の位置がズレることが判明。

|

+->ズレていて正しいと言う、教科書には無い現実。

・接眼部から見た斜鏡の左側の無メッキ部(砂ずりコバ)+

斜鏡ホルダーの厚さ分が鏡面同様に円形に観測されており、

ここも含めて斜鏡の外観であると見誤っていた。

|

+->コレが一番のクセ者だった。

と言う事で、一から定量的にやり直してみました。

1.コリメーションアイピースで斜鏡の4.95[mm]オフセット点が

ドローチューブセンターに来るように調整。

この時、スパイダー十字とコリメーションアイピース内十字

が一致するようにすると、ドローチューブセンターに対する

斜鏡の光軸方向の配置、回転も決まる。

2.主鏡センターマークがコリメーションアイピースの中心に

来るように調整する。

3.再度斜鏡側を調整する。

4.再度主鏡側を調整する。

-------------

ここまでで、十分に光軸が合っています。

なーんだ、当たり前田のクラッカーかよ!!って思うでしょ?

だけどさあ~、斜鏡のコバまで含めて斜鏡外観と見誤ったり、

そもそも、オフセットが約5.5[mm]も違っていたら迷いますよ。

いくら調整しても斜鏡オフセットの黒点に乗って来ないし、

乗せてしまうとレーザとの位置ズレが激しいし・・・

それでも、レーザで調整するよりはコリメーションアイピース

だけでやっていた時代の方が良好だった訳です。

レーザで現場再調整をやってしまうと、接眼部平面に対して

光軸がやや曲がってしまっていた訳ですね。

これは、

斜鏡のオフセット位置がどうであれ、

ドローチューブ中心線と主鏡の光軸線の交わりポイントが

1点しか存在しない事に由来します。

コリメーションアイピースだと、それでもかなり良好に光軸が

合っていました。オフセット位置さえ間違えずに黒点を打って

いれば、それだけで十分に実用になるでしょう。

一方、

レーザだけで調整を始めた場合、

一番大切なドローチューブ中心線に対する斜鏡の光軸上配置が

いくらでもOKになってしまいます。

例えば2[mm]主鏡側に寄り過ぎていても、また、2[mm]筒先側に

寄り過ぎていても、斜鏡を調整すれば、いくらでも主鏡の

センターポイント◎へレーザを落とせます。

|

+->この段階で、既に光軸は曲がっています。

曲がった光軸に対して主鏡をいじって接眼部へレーザが戻って

来ても、それでは撮像面が盛大に傾いて片ボケになる道理です。

----------------------

<レーザとコリメータで位置がズレる原因>

・斜鏡のオフセット位置が不正確であった。

・斜鏡の外観を見誤っていた。

以上2点を正したことにより、冒頭画像の様にスッキリと理屈通り

の光軸調整が出来るようになりました。

これで、次回からは現場でもビビらずにレーザで微修正が出来ます。

主鏡の微修正をレーザでやると楽ですからなねえ~(^^♪

----------------------

これだけ固めて尚、全方向振り回しで30[μm]動く・・・

美しい星像を求めて・・・

2021/06/14 追記

1.オフセット斜鏡では正しく打点し、そこへ合わせ込む必要がある。

これは、コリメーション・アイピースでもレーザでも同様である。

2.市販品が正しく作り込まれていることは稀である。

3.最大限合わせ込んで尚、APSC以上ではスケアリング機構が必須である。

4.ニュートン式反射鏡筒では、主光束を100%カバーする大きな斜鏡で

ない限り、画面右側の光量が落ちる。接眼部の配置精度もあり、

光量中心や光量の偏りに神経質になり過ぎない。

現状、300FNの真の斜鏡オフセット量は4.95[mm]であり、

コリメーション・アイピースとレーザで光軸が一致している。

逆に言えば、斜鏡のオフセットが何ミリであれ、コリメーション・

アイピースとレーザで光軸が一致すれば、それが正しい斜鏡配置である。

接眼部や鏡筒精度は仕方なく受け入れ、不足であればスケアリング機構を

設けるしかない。

プライムフォーカスや屈折式望遠鏡は良いねえ~・・・

仮眠中にN.I.N.AのAutoSequenceで撮影したM57です。

等倍トリミングあり、処理強め、StarSharp無し。

L=30X60s , RGB=each 10X60s , 60min Total

------------------------------------------

撮影日時:2021/05/30

撮影場所:入笠山天体観測所 標高1810m

天候:快晴、微風、夜露僅少

気温:***

星空指数:50(大きなお月様あり)

シーイング:2/5

撮像鏡筒:300FN, 30.5cm , F4 , fl=1220mm

カメラ :ZWO-ASI183MM_Pro (Sony IMX183CLK-J Back Side Illuminated CMOS 1inch)

FilterWheel:Orion Nautilus 1.25"X7 (LRGB撮像)

コマコレクター:SkyWatcher_CCF4

Gain:250

binning:2X2

冷却温度:-10℃

露光:1カット60sを基本とした

Dark:20枚

Flat:***

ファイルフォーマット:Fits

赤道儀:SkyMaxエルボ改_E-ZEUSⅡ仕様

ガイド:50mmF4ガイドスコープ + QHY5L-ⅡM+PHD2_Ver,2.6.9_dev4(MultiStarGuide)

極軸合わせ:SharpCap3.2_ProのPolar Align機能

電子ビューファインダーのSSAG+25mmF1.4を流用。

ASCOM Platform 6.5_SP1

撮像ソフト:N.I.N.A(32bit)

プラネソフト:Cartes du Ciel+ステラ10

現像ソフト:SI7

微調整:PhotoShopCC_2021

撮像用PC:Lenovo_C340_Win10_64bit , USB_3.1C

ガイド&FilterWheel用PCもC340 , USB_3.0_Gen1

------------------------------------------