※武光誠(1950-)『「古代日本」誕生の謎 大和朝廷から統一国家へ』(1991, 1999, 2006)第2章「戦乱時代の勝者」

Cf. 大和朝廷は4世紀初め320年代邪馬台国併合、4世紀中葉に出雲制圧、日本武尊東征後、5世紀初頭に東海道征圧、5世紀から大和朝廷の本拠が河内へ、5世紀後半に吉備服属(雄略天皇)、5世紀末東山道征圧、6世紀磐井の乱(527-8)の鎮圧後、北九州支配強化!6世紀末、ようやく北陸道征圧!

第2章(その5)「日本武尊(ヤマトタケルノミコト)、吾妻国(アスヅマノクニ)を征す」(188頁-)

(1)大和朝廷は5世紀初頭(400年代)には関東地方の太平洋沿岸から常陸まで進出!

A 大和朝廷は3本の道を通じて東方に進出した。東海道、東山道、北陸道だ。東方の未開の地は「吾妻国(アヅマノクニ)」と言われた。

A-2 尾張・三河・美濃の濃尾平野を押さえる大豪族の尾張氏は当初から朝廷と親密だった。そこから先が「吾妻国」だった。

A-3 尾張氏が東海地方の水上交通を把握していたので、大和朝廷の勢力は、3世紀末(200年代末)以来、東海道沿いに伸び、4世紀末(300年代末)には、東海地方、南関東の一部を勢力下におさめた。

Cf. 大和朝廷は、4世紀初め320年代に邪馬台国征圧(10代崇神天皇)、4世紀中葉に出雲を制圧。

Cf. 11代垂仁天皇、12代景行天皇、また景行天皇の子の日本武尊は、4世紀(300年代)だ。

A-4 大和朝廷は、さらに5世紀初頭(400年代、倭の五王の時代)に、関東地方の太平洋沿岸を常陸に向かって進出。

Cf. 神功皇后(オキナガタラシヒメノミコト)は14代仲哀天皇の皇后、15代応神天皇の母で、4世紀後半~末頃だろう。なお仲哀天皇は日本武尊の子。

Cf. 倭の五王(15代応神~21代雄略)の遣使は413-478年(5世紀)。(Cf. 122頁では倭の五王は17代履中~21代雄略。)

《感想1》220年頃、纏向に「大和朝廷」が成立するが、尾張・三河・美濃の濃尾平野を押さえる大豪族の尾張氏は、当初から朝廷と親密だった。そして尾張氏が東海地方の水上交通を把握していたので、大和朝廷の勢力は、3世紀末(200年代末)以来、東海道沿いに伸びた。

《感想1(続)》つまり尾張氏は、大和朝廷の日本全土(特に東海道)征圧において極めて重要だった。Cf. 天叢雲剣(アメノムラクモノツルギ)or草薙の剣(クサナギノツルギ)は熱田神宮の御神体だ。

(1)-2 毛野氏(上野、下野)が4世紀末(300年代末、日本武尊東征後、仲哀・神功皇后の頃)に大和朝廷に接近!大和朝廷は5世紀末(400年代末、雄略後)にようやく東山道を支配下におさめた!6世紀(500年代)に大和朝廷と毛野氏の紛争が起き、大和朝廷が勝った!

B 東山道と北陸道への大和朝廷の支配は、東海道より大幅に遅れた。

B-2 毛野氏(上野、下野)が4世紀末(300年代末、日本武尊東征後、仲哀・神功皇后の頃)に大和朝廷に接近。朝廷は5世紀末(400年代末、雄略後)にようやく東山道の諸豪族を支配下におさめた。

B-3 4世紀末に毛野の中心地、前橋市八幡山古墳(全長130m)・天神山古墳(全長126m)が出現。以後、5世紀初頭にかけ関東全域に古墳が広まる。つまり大和朝廷の関東地方に対する支配が一挙に完成。(194頁)

B-4 毛野氏は、自家の祖先を10代崇神天皇(《3世紀後半~4世紀初め》頃)の子の豊城命(トヨキノミコト)だと唱える。(194頁)

B-5 朝廷は、5世紀(400年代、倭の五王の時代)には朝鮮半島での活動に忙しく、関東の支配を毛野氏に任せた。(195頁)

B-6 5世紀中葉に、南関東の豪族は朝廷と毛野氏の二重支配を嫌い、朝廷の一元統治を求める。行田市稲荷山古墳の鉄剣は、21代雄略天皇(※5世紀後半~末)の親衛隊長のものだ!6世紀(500年代)に大和朝廷と毛野氏の紛争が起き、朝廷が勝ち、毛野氏の南関東諸豪族への指導権は完全に否定された。

《感想1-2》毛野氏(上野、下野)が4世紀末(300年代末、日本武尊東征後、仲哀・神功皇后の頃)に大和朝廷に接近したのは、大和朝廷の日本全土(特に東参道)征圧において極めて重要だった。

《感想1-2(続)》5世紀(400年代、倭の五王の時代)は、大和朝廷が朝鮮半島での活動に忙しく、関東の支配を毛野氏に任せた。

《感想1-2(続々)》5世紀中葉に、南関東の豪族は大和朝廷と毛野氏の二重支配を嫌い、朝廷の一元統治を求める。例えば、行田市稲荷山古墳の鉄剣は、21代雄略天皇(※5世紀後半~末)の親衛隊長のものだ。つまり大和朝廷派の豪族だ。

《感想1-2(続々々)》6世紀(500年代)に大和朝廷と毛野氏の紛争が起き、大和朝廷が勝つ。

(1)-3 大和朝廷が北陸道を支配下に置いたのはようやく6世紀末(500年代末)だ!

C 大和朝廷の勢力伸長を助けた有力豪族は、北陸道にいない。大和朝廷が北陸道を支配下に置いたのはようやく6世紀末(500年代末)だ。

C-2 5世紀末(400年代末、倭の5王の時代の末)から6世紀初頭(500年代初頭)の大和朝廷は、東山道は押さえていたが、北陸道を支配下に組み入れていなかった。(200頁)

C-3 大和朝廷は、越前を押さえたが、北陸道(※越中・越後)に勢力を広げられなかった。

C-3-2 大和朝廷が日本海沿岸航路を把握し損ねたからだ。4世紀中葉、出雲征圧後、大和朝廷は日本海沿岸航路をうまく活用できなかった。(Cf. 2世紀中葉にはすでに、出雲の首長が積極的に北陸地方と交易活動をしていた。)

C-4 崇峻2年(588)に、東山道・東海道・北陸道の国の境界を大和朝廷が調べさせている。つまり北陸道への大和朝廷の統治は6世紀末(500年代末)に確立された。

《感想1-3》大和朝廷の勢力伸長を助けた有力豪族は、北陸道にいない。4世紀中葉、出雲征圧後、大和朝廷は日本海沿岸航路をうまく活用できなかった。大和朝廷は、越前を押さえたが、北陸道(※越中・越後)に勢力を広げられなかった。北陸道への大和朝廷の統治は、ようやく6世紀末(500年代末)に確立された。

《感想1-3(続)》近江攻略に苦戦した織田信長が思い出される。信長は近江侵攻に先立ち、北近江の浅井長政にお市の方を娶らせ縁戚関係を結ぶ。1570年、越前の朝倉義景に信長が侵攻開始。ところが長政が離反、信長が朝倉・浅井連合軍に敗北(姉川の戦い)。ようやく1573年一乗谷城(イチジョウダニジョウ)の戦いで朝倉氏滅亡、また小谷城(オダニジョウ)の戦いで浅井氏滅亡。

(1)-4 奈良時代の文献(Ex. 『常陸国風土記』)は、東山道の碓井以東、東海道の足柄以東を、坂東(バンドウ)あるいは吾妻(アヅマ)と呼ぶ!

《感想1-4》東山道、碓井峠以東の毛野氏は、吾妻だ。また足柄峠以東の東海道は、相模国の鎌倉から東京湾岸の湿地帯を避け、三浦半島の走水(ハシリミズ)に至り、海路で房総半島(上総国富津)に入った。

(2)尾張氏(海部氏)は伊勢湾岸の水軍の首長で、4世紀(300年代)中葉から末、物部氏とともに朝廷の東方経営に当たった!

D 尾張には、大和朝廷に従う水軍の根拠地の海部郡があった。尾張氏の別姓は海部氏だ。尾張氏は、伊勢湾岸の水軍の首長だった。

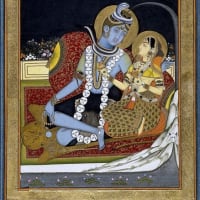

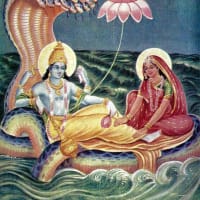

D-2 熱田神宮に三種の神器のひとつ草薙剣(クサナギノツルギ)がある。尾張氏(物部氏の同族で連の姓をもつ)の神剣信仰は、もともと物部氏のものだ。

D-3 尾張氏が4世紀中葉(300年代中葉)から末に、物部氏とともに朝廷の東方経営に当たった。この時期、東海地方の諸豪族は、次々に物部氏に従っていった。

D-4 物部氏が6世紀末(500年代末)に蘇我氏(Ex. 聖徳太子)と争って衰退したので、尾張氏は物部氏との関係を系譜上、消そうとした。

《感想2》220年頃、纏向に「大和朝廷」が成立するが、尾張氏は当初から朝廷と親密だった。そして尾張氏が東海地方の水上交通を把握していたので、大和朝廷の勢力は、3世紀末(200年代末)以来、東海道沿いに伸びた。

(3)日本武尊(ヤマトタケルノミコト)(4世紀後半)の遠征路は、東海道と東山道に限られ、北陸道を含まない!(198頁-)

E 大和朝廷は5世紀末(400年代末)にようやく東山道を支配下におさめた。(つまり5世紀末に東山道に古墳が広まった。)

E-2 日本武尊伝説は6世紀(500年代)初頭に生まれた。

E-3 日本武尊の行程(『古事記』):東海道→関東(安房→上総→下総→常陸)→東山道(下野→武蔵→信濃→美濃)→伊吹山(滋賀・岐阜県境)で負傷→三重県亀山市で死亡。つまり日本武尊の遠征路は、東海道と東山道に限られ、北陸道に足を踏み入れていない。

《感想3》日本武尊(ヤマトタケルノミコト)は景行天皇の皇子。(仲哀(チュウアイ)天皇の父。)気性が激しいため景行天皇に敬遠され、九州の熊襲(クマソ)、東国の蝦夷の討伐に遣わされた。のち伊勢にいた叔母の倭姫命(ヤマトヒメノミコト)から草薙剣(クサナギノツルギ)をさずかり駿河,相模,上総,日高見国(ヒタカミノクニ)を平定。途中,草薙剣 で野火の難をはらい,走水 (ハシリミズ) の海では妃のオトタチバナヒメノミコト (弟橘比売命) の入水により海上の難を逃れた。帰途尾張の熱田神宮の地に剣をとどめたため,伊吹山の悪神により病を得て、伊勢の能褒野(ノボノ)で客死した。

(4)6世紀初頭(527-528)の磐井(イワイ)の反乱の鎮圧:大和朝廷は、北九州の豪族に先進文化の流入路を押さえられることを、最も恐れた!

F 6世紀初頭(527-528)(26代継体天皇の時代)、磐井(イワイ)の反乱の鎮圧で、大和朝廷の九州支配が大幅に強化された。

F-2 北九州では、邪馬台国滅亡(320年代)後、有力豪族がいなかった。ところが5世紀(400年代、倭の五王の時代)中葉、筑紫氏の勢力が伸びた。

F-3 6世紀初頭の磐井(イワイ)の反乱後、筑紫氏は後退。朝廷は北九州の直接支配をめざす。朝廷は北九州に多くの屯倉(直轄領)を置き、北九州の豪族を監視した。7世紀(600年代)初頭に太宰府(「遠(トオ)の朝廷(ミカド)」)の原型が作られた。

G 朝廷は、地元の豪族に先進文化の流入路を押さえられることを、最も恐れた。

G-2 磐井は、朝廷の勢力を九州から追い出せば、先進文化を独占し、大和朝廷より優位になれる立場だった。

G-3 大和朝廷はそれまで南九州に無関心だったが、磐井の反乱後、ようやく南九州の諸豪族や隼人への支配強化に着手する。

《感想4》磐井(イワイ)の反乱(527-528):527年、ヤマト王権軍6万が、新羅に奪われた朝鮮半島南部諸国の回復のため出発。新羅と結んだ筑紫国造・磐井がヤマト王権軍の妨害のため挙兵。火の国(肥前・肥後)と豊の国(豊前・豊後)を制圧。また朝鮮半島への海路封鎖。ヤマト王権軍の進軍をはばみ交戦。ヤマト王権は平定軍を派遣。528年磐井軍が敗北。

《感想4-2》4世紀後半、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が熊襲(クマソ)を服属させた。隼人(ハヤト)については、熊襲と同じとする説や、熊襲の後裔とする説等がある。隼人は仁徳期(5世紀、倭の五王の時代)には、天皇や王子の近習であったと記されている。

Cf. 大和朝廷は4世紀初め320年代邪馬台国併合、4世紀中葉に出雲制圧、日本武尊東征後、5世紀初頭に東海道征圧、5世紀から大和朝廷の本拠が河内へ、5世紀後半に吉備服属(雄略天皇)、5世紀末東山道征圧、6世紀磐井の乱(527-8)の鎮圧後、北九州支配強化!6世紀末、ようやく北陸道征圧!

第2章(その5)「日本武尊(ヤマトタケルノミコト)、吾妻国(アスヅマノクニ)を征す」(188頁-)

(1)大和朝廷は5世紀初頭(400年代)には関東地方の太平洋沿岸から常陸まで進出!

A 大和朝廷は3本の道を通じて東方に進出した。東海道、東山道、北陸道だ。東方の未開の地は「吾妻国(アヅマノクニ)」と言われた。

A-2 尾張・三河・美濃の濃尾平野を押さえる大豪族の尾張氏は当初から朝廷と親密だった。そこから先が「吾妻国」だった。

A-3 尾張氏が東海地方の水上交通を把握していたので、大和朝廷の勢力は、3世紀末(200年代末)以来、東海道沿いに伸び、4世紀末(300年代末)には、東海地方、南関東の一部を勢力下におさめた。

Cf. 大和朝廷は、4世紀初め320年代に邪馬台国征圧(10代崇神天皇)、4世紀中葉に出雲を制圧。

Cf. 11代垂仁天皇、12代景行天皇、また景行天皇の子の日本武尊は、4世紀(300年代)だ。

A-4 大和朝廷は、さらに5世紀初頭(400年代、倭の五王の時代)に、関東地方の太平洋沿岸を常陸に向かって進出。

Cf. 神功皇后(オキナガタラシヒメノミコト)は14代仲哀天皇の皇后、15代応神天皇の母で、4世紀後半~末頃だろう。なお仲哀天皇は日本武尊の子。

Cf. 倭の五王(15代応神~21代雄略)の遣使は413-478年(5世紀)。(Cf. 122頁では倭の五王は17代履中~21代雄略。)

《感想1》220年頃、纏向に「大和朝廷」が成立するが、尾張・三河・美濃の濃尾平野を押さえる大豪族の尾張氏は、当初から朝廷と親密だった。そして尾張氏が東海地方の水上交通を把握していたので、大和朝廷の勢力は、3世紀末(200年代末)以来、東海道沿いに伸びた。

《感想1(続)》つまり尾張氏は、大和朝廷の日本全土(特に東海道)征圧において極めて重要だった。Cf. 天叢雲剣(アメノムラクモノツルギ)or草薙の剣(クサナギノツルギ)は熱田神宮の御神体だ。

(1)-2 毛野氏(上野、下野)が4世紀末(300年代末、日本武尊東征後、仲哀・神功皇后の頃)に大和朝廷に接近!大和朝廷は5世紀末(400年代末、雄略後)にようやく東山道を支配下におさめた!6世紀(500年代)に大和朝廷と毛野氏の紛争が起き、大和朝廷が勝った!

B 東山道と北陸道への大和朝廷の支配は、東海道より大幅に遅れた。

B-2 毛野氏(上野、下野)が4世紀末(300年代末、日本武尊東征後、仲哀・神功皇后の頃)に大和朝廷に接近。朝廷は5世紀末(400年代末、雄略後)にようやく東山道の諸豪族を支配下におさめた。

B-3 4世紀末に毛野の中心地、前橋市八幡山古墳(全長130m)・天神山古墳(全長126m)が出現。以後、5世紀初頭にかけ関東全域に古墳が広まる。つまり大和朝廷の関東地方に対する支配が一挙に完成。(194頁)

B-4 毛野氏は、自家の祖先を10代崇神天皇(《3世紀後半~4世紀初め》頃)の子の豊城命(トヨキノミコト)だと唱える。(194頁)

B-5 朝廷は、5世紀(400年代、倭の五王の時代)には朝鮮半島での活動に忙しく、関東の支配を毛野氏に任せた。(195頁)

B-6 5世紀中葉に、南関東の豪族は朝廷と毛野氏の二重支配を嫌い、朝廷の一元統治を求める。行田市稲荷山古墳の鉄剣は、21代雄略天皇(※5世紀後半~末)の親衛隊長のものだ!6世紀(500年代)に大和朝廷と毛野氏の紛争が起き、朝廷が勝ち、毛野氏の南関東諸豪族への指導権は完全に否定された。

《感想1-2》毛野氏(上野、下野)が4世紀末(300年代末、日本武尊東征後、仲哀・神功皇后の頃)に大和朝廷に接近したのは、大和朝廷の日本全土(特に東参道)征圧において極めて重要だった。

《感想1-2(続)》5世紀(400年代、倭の五王の時代)は、大和朝廷が朝鮮半島での活動に忙しく、関東の支配を毛野氏に任せた。

《感想1-2(続々)》5世紀中葉に、南関東の豪族は大和朝廷と毛野氏の二重支配を嫌い、朝廷の一元統治を求める。例えば、行田市稲荷山古墳の鉄剣は、21代雄略天皇(※5世紀後半~末)の親衛隊長のものだ。つまり大和朝廷派の豪族だ。

《感想1-2(続々々)》6世紀(500年代)に大和朝廷と毛野氏の紛争が起き、大和朝廷が勝つ。

(1)-3 大和朝廷が北陸道を支配下に置いたのはようやく6世紀末(500年代末)だ!

C 大和朝廷の勢力伸長を助けた有力豪族は、北陸道にいない。大和朝廷が北陸道を支配下に置いたのはようやく6世紀末(500年代末)だ。

C-2 5世紀末(400年代末、倭の5王の時代の末)から6世紀初頭(500年代初頭)の大和朝廷は、東山道は押さえていたが、北陸道を支配下に組み入れていなかった。(200頁)

C-3 大和朝廷は、越前を押さえたが、北陸道(※越中・越後)に勢力を広げられなかった。

C-3-2 大和朝廷が日本海沿岸航路を把握し損ねたからだ。4世紀中葉、出雲征圧後、大和朝廷は日本海沿岸航路をうまく活用できなかった。(Cf. 2世紀中葉にはすでに、出雲の首長が積極的に北陸地方と交易活動をしていた。)

C-4 崇峻2年(588)に、東山道・東海道・北陸道の国の境界を大和朝廷が調べさせている。つまり北陸道への大和朝廷の統治は6世紀末(500年代末)に確立された。

《感想1-3》大和朝廷の勢力伸長を助けた有力豪族は、北陸道にいない。4世紀中葉、出雲征圧後、大和朝廷は日本海沿岸航路をうまく活用できなかった。大和朝廷は、越前を押さえたが、北陸道(※越中・越後)に勢力を広げられなかった。北陸道への大和朝廷の統治は、ようやく6世紀末(500年代末)に確立された。

《感想1-3(続)》近江攻略に苦戦した織田信長が思い出される。信長は近江侵攻に先立ち、北近江の浅井長政にお市の方を娶らせ縁戚関係を結ぶ。1570年、越前の朝倉義景に信長が侵攻開始。ところが長政が離反、信長が朝倉・浅井連合軍に敗北(姉川の戦い)。ようやく1573年一乗谷城(イチジョウダニジョウ)の戦いで朝倉氏滅亡、また小谷城(オダニジョウ)の戦いで浅井氏滅亡。

(1)-4 奈良時代の文献(Ex. 『常陸国風土記』)は、東山道の碓井以東、東海道の足柄以東を、坂東(バンドウ)あるいは吾妻(アヅマ)と呼ぶ!

《感想1-4》東山道、碓井峠以東の毛野氏は、吾妻だ。また足柄峠以東の東海道は、相模国の鎌倉から東京湾岸の湿地帯を避け、三浦半島の走水(ハシリミズ)に至り、海路で房総半島(上総国富津)に入った。

(2)尾張氏(海部氏)は伊勢湾岸の水軍の首長で、4世紀(300年代)中葉から末、物部氏とともに朝廷の東方経営に当たった!

D 尾張には、大和朝廷に従う水軍の根拠地の海部郡があった。尾張氏の別姓は海部氏だ。尾張氏は、伊勢湾岸の水軍の首長だった。

D-2 熱田神宮に三種の神器のひとつ草薙剣(クサナギノツルギ)がある。尾張氏(物部氏の同族で連の姓をもつ)の神剣信仰は、もともと物部氏のものだ。

D-3 尾張氏が4世紀中葉(300年代中葉)から末に、物部氏とともに朝廷の東方経営に当たった。この時期、東海地方の諸豪族は、次々に物部氏に従っていった。

D-4 物部氏が6世紀末(500年代末)に蘇我氏(Ex. 聖徳太子)と争って衰退したので、尾張氏は物部氏との関係を系譜上、消そうとした。

《感想2》220年頃、纏向に「大和朝廷」が成立するが、尾張氏は当初から朝廷と親密だった。そして尾張氏が東海地方の水上交通を把握していたので、大和朝廷の勢力は、3世紀末(200年代末)以来、東海道沿いに伸びた。

(3)日本武尊(ヤマトタケルノミコト)(4世紀後半)の遠征路は、東海道と東山道に限られ、北陸道を含まない!(198頁-)

E 大和朝廷は5世紀末(400年代末)にようやく東山道を支配下におさめた。(つまり5世紀末に東山道に古墳が広まった。)

E-2 日本武尊伝説は6世紀(500年代)初頭に生まれた。

E-3 日本武尊の行程(『古事記』):東海道→関東(安房→上総→下総→常陸)→東山道(下野→武蔵→信濃→美濃)→伊吹山(滋賀・岐阜県境)で負傷→三重県亀山市で死亡。つまり日本武尊の遠征路は、東海道と東山道に限られ、北陸道に足を踏み入れていない。

《感想3》日本武尊(ヤマトタケルノミコト)は景行天皇の皇子。(仲哀(チュウアイ)天皇の父。)気性が激しいため景行天皇に敬遠され、九州の熊襲(クマソ)、東国の蝦夷の討伐に遣わされた。のち伊勢にいた叔母の倭姫命(ヤマトヒメノミコト)から草薙剣(クサナギノツルギ)をさずかり駿河,相模,上総,日高見国(ヒタカミノクニ)を平定。途中,草薙剣 で野火の難をはらい,走水 (ハシリミズ) の海では妃のオトタチバナヒメノミコト (弟橘比売命) の入水により海上の難を逃れた。帰途尾張の熱田神宮の地に剣をとどめたため,伊吹山の悪神により病を得て、伊勢の能褒野(ノボノ)で客死した。

(4)6世紀初頭(527-528)の磐井(イワイ)の反乱の鎮圧:大和朝廷は、北九州の豪族に先進文化の流入路を押さえられることを、最も恐れた!

F 6世紀初頭(527-528)(26代継体天皇の時代)、磐井(イワイ)の反乱の鎮圧で、大和朝廷の九州支配が大幅に強化された。

F-2 北九州では、邪馬台国滅亡(320年代)後、有力豪族がいなかった。ところが5世紀(400年代、倭の五王の時代)中葉、筑紫氏の勢力が伸びた。

F-3 6世紀初頭の磐井(イワイ)の反乱後、筑紫氏は後退。朝廷は北九州の直接支配をめざす。朝廷は北九州に多くの屯倉(直轄領)を置き、北九州の豪族を監視した。7世紀(600年代)初頭に太宰府(「遠(トオ)の朝廷(ミカド)」)の原型が作られた。

G 朝廷は、地元の豪族に先進文化の流入路を押さえられることを、最も恐れた。

G-2 磐井は、朝廷の勢力を九州から追い出せば、先進文化を独占し、大和朝廷より優位になれる立場だった。

G-3 大和朝廷はそれまで南九州に無関心だったが、磐井の反乱後、ようやく南九州の諸豪族や隼人への支配強化に着手する。

《感想4》磐井(イワイ)の反乱(527-528):527年、ヤマト王権軍6万が、新羅に奪われた朝鮮半島南部諸国の回復のため出発。新羅と結んだ筑紫国造・磐井がヤマト王権軍の妨害のため挙兵。火の国(肥前・肥後)と豊の国(豊前・豊後)を制圧。また朝鮮半島への海路封鎖。ヤマト王権軍の進軍をはばみ交戦。ヤマト王権は平定軍を派遣。528年磐井軍が敗北。

《感想4-2》4世紀後半、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が熊襲(クマソ)を服属させた。隼人(ハヤト)については、熊襲と同じとする説や、熊襲の後裔とする説等がある。隼人は仁徳期(5世紀、倭の五王の時代)には、天皇や王子の近習であったと記されている。