3月4日 午後、かな? 夜かな?

ようやく念願の雪が降りました。

が、

私達は、ちょうどその日から、お出かけしておりまして(雪の多く降る地方へ・苦笑)

こちらの様子は、ラインの写真のみ。

年末までの約1か月、出産した娘をお世話しましたところ、

娘たち夫婦からお礼にと「旅ギフト」なる冊子をプレゼントされ、

その中から選んだ、越前芦原温泉の1泊旅行に行っていました。

申し込んだのは1月初旬、

その後、あちらは何度も寒波と大雪に見舞われ、

九頭竜峠?(R158)や安房峠経由の道路通行止め情報、

時には北陸道も通行止めとなって、行けるかどうかドキドキしましたが

まあ、お天気が悪い中でしたが、何とか行ってこれました。

福井は、もう何回か行っているのですが、

一乗谷朝倉氏遺跡をもう一度しっかり見学したくて、

また、新しく資料館も出来たということで、それも楽しみに行ってまいりました。

以前行ったのは、2020年7月。

たしかコロナ禍で「県をまたいでの外出自粛」なんかが言われていた時期(5月ころ?)が終わり

GOTOキャンペーンが始まるちょっと前、といった時期でした。

永平寺も、この一乗谷朝倉氏遺跡もほとんど観光客はいず、

特に一乗谷朝倉氏遺跡は、その年やっていた大河ドラマ『麒麟がくる』を当て込んだのでしょうに

(明智光秀は一乗谷の朝倉氏を頼ってここに暮らした時代がある、と言われています。)

おみやげ屋さんなんかが閑散として気の毒に思ったことを覚えています。

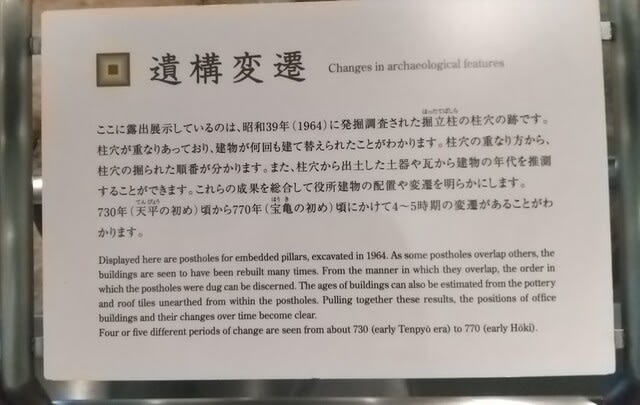

新しく出来た県立の「一乗谷朝倉氏遺跡博物館」は

朝倉家の歴史、遺跡の概要、原寸で再現した朝倉氏の館など、

分かりやすく丁寧に展示してありました。

この遺跡は、「日本のポンペイ」とも呼ばれているらしく

(織田信長勢に敗れたとき、城下町は全部焼き払われ、それがそのまま土に埋もれ

戦後まで発掘されることがなかった)

戦国時代の城下町全体が遺跡として発掘されたところに大きな価値がある、ということでした。

朝倉氏館に残る唐門(朝倉義景の菩提を弔うため創建された松雲院の山門・・江戸時代中期)

復元された街並みのその周りの遺跡は雪に埋もれてしまっていて

見学ができませんでしたが、まあ5年前に見たからいいことにしましょう。

まだまだ周りの田畑、山林などは、これから発掘作業を進めていく、とのことでした。

こういう素晴らしい遺跡は、子ども達がしっかり勉強して守ってほしいね。

(学芸員さんに聞くと、社会見学に訪れる学校が少ないって嘆いてらした。)

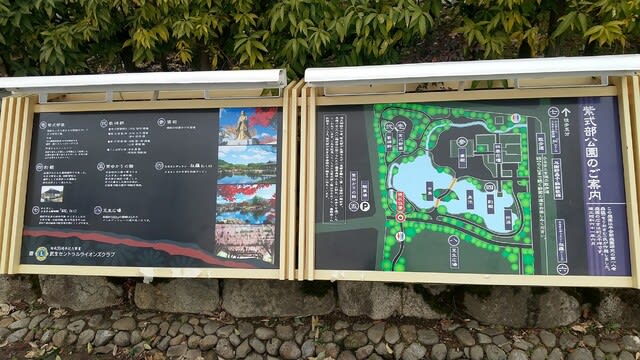

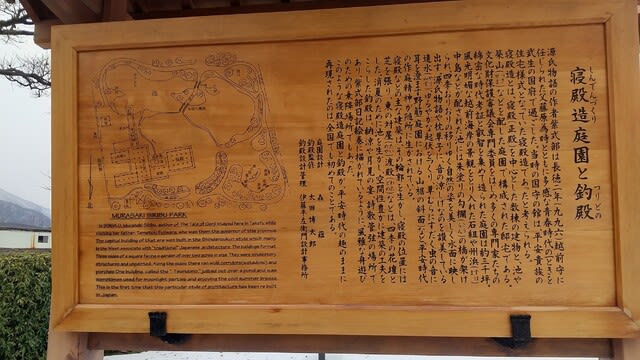

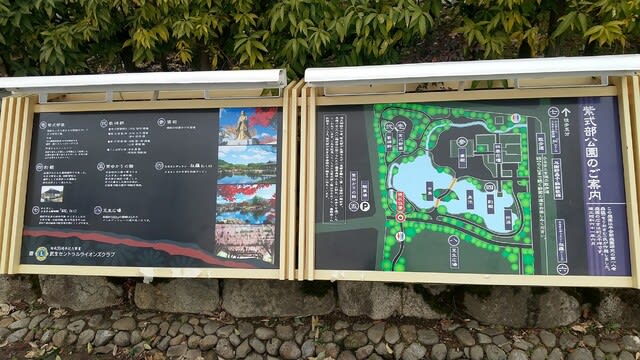

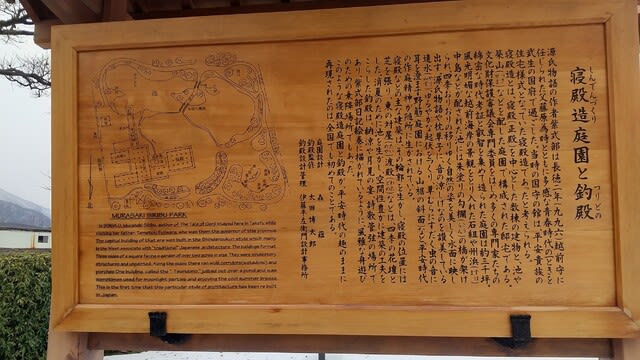

あとは、「紫式部公園」

「光る君へ」の名残で・・・ね(笑)

さすが、越前和紙の国、

みんな和紙でできているとのこと

「下向行列の和紙人形」