天神山にある天満宮境内社の琴毘羅神社で江戸期の地誌によると境内鎮守社とあるが、廿日市港を出入りしていた船関係者によって航行の安全を祈念するために讃岐金毘羅神社が分祀勧請されたものではなかろうか。

昔は10月9日が祭日であったが現在は10月第一日曜日に祀られているようである。

旧筒賀村のマンホールで筒賀村は豊富な森林資源を有していたので村章の森林マークと村の木であるイチョウ、村の花であるツクシシャクナゲの花と葉が菱形に、県自然環境保全地域の龍頭峡二段滝、奥の滝などがデザインされている。

昨日紹介したイノシシに掘り返されたかつての焼き場道を通っていた荷車式の霊柩車が火葬場跡に朽ちかけ残されている。

大原講中萬覚帳によると昭和28年(1953)に霊柩車使用料が50円で翌年の昭和29年(1954)に使用料が100円に定められている。昭和43年(1968年)に廿日市町営火葬場「霊峯苑」が完成しているのでこれ以降は焼き場道を荷車式の霊柩車が通ることがなくなった。

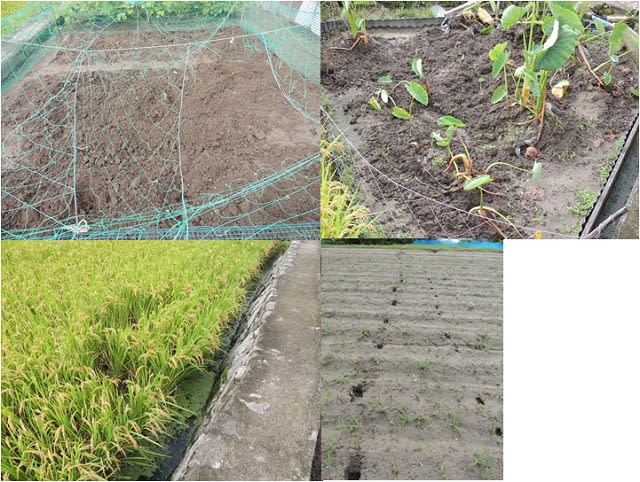

当ブログ主の畑がイノシシ被害を受けて5度目の植え付けや種蒔きをしたが、少し離れた所の農道も耕したように掘り返されていた。田畑の周囲には万里の長城のように防護柵や防護網を張り巡らしているのだがどこから侵入するものだろうか。

この農道はかつて焼き場道と言われており荷車式の霊柩車が使用されるようになった時に既設の農道を火葬場まで一間道にしたもので、農道に隣接する土地を提供して地区の人達が総出で拡幅工事をしていたのを子供心に覚えている。

実りの秋を迎えて各地でぼちぼち稲刈りが行われており昔ながらのハゼ架けもみられるが、湯来町打尾谷地区で今まで見たことがないハゼ組みに稲穂が掛けられているのをみかけた。

二又のハゼ杭と垂直のハゼ杭の組み合わせで長手方向に抗する両端の二又は斜めに打ち込んである。上部交差部分にナル丸太を架けて少し下側の縦ハゼ杭にナル丸太を縛り付けた二段干しのハゼ架けである。当地ではほとんど1本のナル丸太に稲束を二段掛けとしている。

速谷神社秋の例祭で昨日は神事の後に神輿の神幸が境内一帯で行われており、上平良地区の1区から3区の各地区を出発した子供会の俵みこしが境内に集合して大賑わいであった。

先日紹介の当ブログ主が製作した俵は子供会の人達によって下画像のように綺麗に飾り付けが行われた。

昨晩は秋祭りのヨゴロで速谷神社社殿で桃祓祭(神事舞)が催され、有田神楽団、河津原神楽団による神楽舞が奉納された。

生憎の雨天であったが儀式殿で「塵倫」「注連口」「五刀」「磐戸」「大江山」「八岐大蛇」などが奉納された。

昨日紹介した蔵飾りのある民家の蔵の脇にナツメの実が鈴なりに生っており、当ブログ主はナツメの実が生っているのを初めてみた。

茶道で抹茶を入れる茶入れを「棗」と言っているが、これは形がナツメの実に似るためのようである。

先日紹介した広電坂原車庫跡に隣接する民家には2棟の土蔵がありそれぞれに蔵飾りが施されていた。

左側奥の土蔵には龍が雲を吹いて湧き立ち雨を呼ぶという像と右側手前の土蔵ケラバ(屋根下三角形部分)には立体的な雲龍像の漆喰細工が施されている。いずれの蔵飾りも火を伴う災いを忌避する火難除けのために施されたものとみられる。

秋祭りも近づいて各神社では幟立てなど秋祭りに向けて準備がされているようで、天神山の天満宮では干しダコに似たような独特の吹き流しがたなびいていた。

天神山は街中にある高台であり天満宮の吹き流しは街の各所から見ることができ、秋の訪れを知らせてくれる秋祭りももうすぐである。

俵づくりの最後の飾りつけで俵の正面に縄束の突起がある部分には、先に紹介した6個の縄組飾りをここに取り付けて藍色紙を巻き水引で縛って正面は完了である。

後面は注連縄に使用する飾り房を取り付けて俵づくりは完了し子供会に手渡したので、俵みこしの組立てやその他の飾り付けは子供会の親御さんたちがヨゴロに行うようである。

祭りの日が近づいてきたので子供会俵もみ用の俵づくりの作業を再開、俵6俵を積み重ねて前後を黒紐で亀の甲状に編んでいくのであるが30数年前に先人から習っていたのを思い出して編んでみた。

編んでいくと俵単体の亀の甲状に縦縄を通す位置を深く考えていなかったので、黒紐での亀の甲状周囲の形状が気に入らないが作り変えることが出来ないのでこれで良しとする。

一昨晩ラッキョ畝、ワケギ畝、切葉松本地大根畝と少し離れた里芋畑が3度目のイノシシに掘り返された。やれやれ4度目の植え替えと種蒔きを・・・

上の段、その上の段の市民菜園も各所で被害を受けており次々と石垣を飛び降りているようで、当方被害畑から下の田んぼに飛び降りていた。

隣接する畑には大きなヒヅメの足跡があり並んで小さな足跡があるので親子で来襲したようである。汗を流し手間暇かけてこの状態・・・個体数を減らすよう自己防衛するしかない。猪御用だ!

坂原小学校・筒賀中学校坂原分校跡の斜め道路向かいにかつての広電坂原車庫が残されている。昭和37年(1962)頃には坂原(7:20)から吉和地区の中津谷行1便、加計から坂原(12:30 17:30)~中津谷行が2便あったようであるがその他の運行状況は定かでない。

現在は町内代替バスの三段峡交通が午前出発便2便と午後到着便3便がこの車庫跡前を通過しているようである。